Certificados de una infancia congelada (Fotografías

1890-1940)

|

Certificados de una

infancia congelada

(Fotografías 1890-1940)

Del

11 de diciembre de 2008 al 1 de marzo 2009

Sala Thesaurus – La Nau

Horario: de martes a sábado de 10 a 13.30 horas y de

16 a 20 horas. Domingos de 10 a 14 horas. ENTRADA LIBRE |

|

Visita visual |

|

|

|

|

|

|

|

Comisarias:

Áurea

Ortiz Villeta, Universitat de València

Victoria Bonet Solves, Universitat Politécnica de

València

INTRODUCCIÓN

Estamos tan acostumbrados a las imágenes que hemos acabado

por no darles la importancia que merecen. Desde su

aparición, la fotografía nos ha dado la oportunidad de

construir una identidad visual de nosotros mismos y de

cuanto nos rodea; permitió tener en nuestras manos un

reflejo supuestamente fiel de la realidad y que este

llegara a todo el mundo. Nos enseñó no sólo a mirarnos,

sino también la posibilidad de controlar de modo más

efectivo nuestra apariencia. Tendemos a creer que la

fotografía revela toda la verdad, que la cámara

garantiza la objetividad y, en cambio, está

profundamente condicionada. Por una parte está el

fotógrafo, aficionado o profesional, que decide desde

sus propios gustos y valores personales el fragmento de

realidad que quiere inmortalizar y cómo hacerlo; después

está la mirada del espectador que la contempla y por

encima de ambos una sociedad y una cultura. |

|

|

|

|

|

|

|

|

En el siglo XIX se dio el paso de una sociedad

aristocrática y rural a otra burguesa y urbana. Para

consolidar su dominio, la burguesía triunfante

necesitaba mecanismos propios de autoafirmación y el

retrato fue uno de ellos. La necesidad de crear un

linaje que justificara un lugar relevante en una

sociedad controlada por la aristocracia y el deseo de

emular algunas de sus costumbres y ambientes domésticos,

trajo consigo el triunfo de un género que había

permanecido en un lugar secundario dentro del arte. Con

la invención de la fotografía y sobre todo con la

aparición en el mercado del formato de la tarjeta de

visita, la burguesía encontró el medio ideal para poder

perpetuar su propia imagen y mostrarla tanto en el

ámbito público como en el privado. El cimiento de esta

sociedad burguesa y del nuevo individuo será la familia.

La fotografía ayudó a certificar la existencia del

núcleo familiar tal y como imponía la concepción

burguesa: el esposo como cabeza indiscutible de la

familia; la esposa, compañera ideal y madre abnegada y

los hijos como propiedad y como continuidad del linaje.

Durante el XIX, la infancia comenzará a tener un papel

en el hogar y en la sociedad similar al que tiene hoy en

día. De ahí que, dentro de la importancia del retrato

fotográfico en esa época, el retrato infantil tuviera un

lugar destacado. |

|

|

|

|

|

|

|

|

LA EXPOSICIÓN

En el 2000 comisariamos una exposición de fondos

fotográficos con el título Fotografías de boda:

testimonio público de una historia íntima. Durante

su elaboración nos dimos cuenta del enorme valor que la

fotografía tiene para comprender nuestro mundo y a

nosotros mismos. En las labores de documentación

encontramos un gran número de retratos de niños que a

nuestro juicio merecía un estudio específico sobre la

imagen de la infancia. La exposición que ahora

proponemos consiste en la selección de una serie de

fotografías, ilustraciones y textos que ofrecen un

análisis de esa cuestión desde la invención de la

técnica fotográfica hasta la Guerra Civil. |

|

|

|

|

|

|

|

|

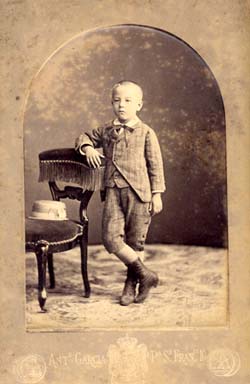

Cuando uno ve fotos antiguas de niños se asombra ante la

falta de naturalidad y la teatralidad que contienen. Hay

que tener en cuenta que se trata de fotografías

realizadas en estudio, con decorado, con poses muy

ensayadas y, a veces, con largo tiempo de exposición.

Muchos de los valores que asociamos a la infancia, como

la alegría, la espontaneidad o la vitalidad, están

completamente ausentes en estas representaciones. Por el

contrario, resultan severas, serias y, en algunos casos,

incluso siniestras. El límite cronológico se fija en los

años 30, en función de la popularización de las cámaras

para aficionados, que permiten tomar fotos en cualquier

lugar, sin necesidad de acudir al estudio. |

|

|

|

|

|

|

|

|

A través de la presentación de este material, se pretende,

en primer lugar, la recuperación de una parte de nuestra

memoria histórica, vinculada a los aspectos privados y

por tanto, también más cercanos al espectador. En

segundo lugar, quiere mostrar al público como se veían

los niños en nuestro pasado inmediato y hacer patentes

las diferencias y semejanzas con nuestro mundo actual.

Por otro lado, invitaría a reflexionar acerca de la

distancia que hay entre la apariencia y la realidad,

entre cómo eran los niños y cómo la sociedad quería que

fueran. Por último, es innegable que a todos nos gusta

ver fotografías y en el caso de las más antiguas la

inevitable distancia temporal las hace especialmente

atractivas. De modo que esta exposición se plantea como

una fuente de placer y disfrute ante la contemplación de

estos niños del pasado. |

|

|

|

|

|

|

|

|

El discurso expositivo se organiza mediante la relación

entre fotografías y textos explicativos, tanto de la

época como redactados para la muestra. Consta de varios

apartados temáticos, que ilustran diversos aspectos del

mundo de la infancia reflejados en las fotografías.

Entre ellos:

La

infancia espectáculo:

Fotografías con escenografías peculiares y llamativas,

con niños que tienen poses teatrales, con composiciones

a lo “Anne Geddes” y otras curiosidades.

La

infancia en el escaparate:

Fotografías en las que los niños aparecen disfrazados o

en los que se impone la moda del momento.

La

infancia siniestra:

fotografías de niños muertos y otras imágenes que

revelan el lado oscuro de los niños y de la familia.

Despertando ternura:

Fotografías de bebés y otras en las que la afectividad

es la protagonista.

Infancia y clase social:

Fotografías en las que se muestran los contrastes y las

diferencias sociales del niño y la familia retratados.

La

infancia feliz:

Imágenes en las que se muestra a los niños asociados al

ocio, con amigos, con juegos, juguetes, disfraces,

disfrutando de sus vacaciones. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Imágenes inesperadas:

Fotografías que revelan escenas inesperadas del niño y

su entorno e imágenes ambiguas y desconcertantes desde

el punto de vista del niño y del espectador.

La

imagen oficial:

Fotografías de actos sociales como bautizos, bodas,

comuniones y fotografías realizadas en la escuela.

El

pequeño adulto:

Fotografías de niños adoptando actitudes de adultos:

fuman, van en coches, leen periódicos, se disfrazan de

mayor, niñas-madre.

La

adolescencia:

Fotografías de adolescentes que manifiestan un

tratamiento diferente con respecto a la fotografía

infantil.

La

infancia filmada:

Además de las fotografías y los textos, el discurso se

completará con la proyección de películas familiares

inéditas que muestran la vida cotidiana, actos sociales,

reuniones y otras actividades del niño. Las películas

proceden básicamente del Archivo del Instituto

Valenciano de Cinematografía.

Los materiales fotográficos presentados proceden de los

fondos de la

Biblioteca Valenciana, Diputación de Valencia, Archivo

José Huguet, Archivo J. J. Díaz Prósper, y varios

archivos particulares. También se presentará material

fílmico, de diferentes archivos particulares, depositado

en el IVAC-La Filmoteca. |

|

|

|

|

|

|

|

|

PERFIL COMISARIAS

Victoria Bonet Solves.

Profesora Titular de Historia del Arte de la Escuela

Técnica Superior de Arquitectura. Universidad

Politécnica. Trabajos de investigación sobre pintura del

siglo XIX en Valencia, espacio doméstico y

ornamentación, Historia de Género y Fotografía. Autora

del libro José Benlliure, el oficio de pintor

(Ayuntamiento de Valencia) y Vistas italianas de los

Benlliure (Conselllería de Cultura) y colaboradora de

otros con diversos capítulos como Francisco Domingo (Bancaja),

trenes y mares. Ha comisariado desde el año 2000

exposiciones como Fotografías de boda: testimonio

público de una historia íntima (Museo de Prehistoria

y Culturas Valencianas. Diputación de Valencia), San

Francisco de Asís en la pintura de José Benlliure

(Universidad Politécnica de Valencia) o La aplicación

del genio (Consellería de Cultura). |

|

|

|

|

|

|

|

|

Áurea Ortiz Villeta.

Profesora de cine en el departamento de Historia del Arte de

la Universitat de València. De 2001 a 2005 jefe de

extensión y comunicación del Institut Valencià de

Cinematografia, institución a la que ha estado vinculada

laboralmente en diferentes cometidos desde 1989.

Profesora de la Escuela Internacional de Cine de San

Antonio de los Baños (Cuba). Ejerce la crítica

cinematográfica en La Cartelera-Levante EMV. Es

autora de los libros La pintura en el cine.

Cuestiones de representación visual, junto a Mª

Jesús Piqueras, La arquitectura en el cine. Lugares

para la ficción y Fotografías de boda: testimonio

público de una historia íntima, con Victoria Bonet.

Ha impartido seminarios y conferencias sobre diversos

aspectos del cine en diversas universidades españolas.

Ha publicado artículos en revistas especializadas como

Nosferatu, Archivos de la Filmoteca, Viridiana

y Banda aparte y en publicaciones colectivas

como Historia del cine valenciano, Robert

Aldrich y el Diccionario del cine español. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|