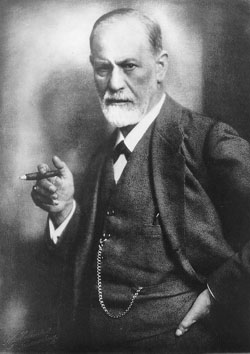

Freud: el arte de leer ficciones

Justo Serna

Publicado

en Lateral,

núms.. 67-68 (2000)

Los críticos de Freud son obstinados, numerosos e influyentes, y sus descontentos, variados, severos, zotes o sutiles: hay dudas acerca de su concepción antropológica; hay reproches antiguos acerca de su cientificidad, acerca de los enunciados científicos en los que dice fundarse; y, en fin, hay reparos serios acerca de la eficacia de su terapéutica, acerca de la sanación que cabe esperar de un tratamiento tan largo. Freud fue un determinista, se nos dice; Freud se aventuró con interpretaciones de imposible falsación, se añade; Freud ideó una técnica, la de la palabra y la evocación diferida, sabiendo que el tiempo, en efecto, todo lo cura, se concluye. Aquello en lo que hay acuerdo, sin embargo, aquello que los lectores, próximos o distantes, le suelen reconocer es su genio de escritor. Sus obras tienen la morosidad y el cuidado del orfebre, del erudito, del creador que recrea el mundo con la palabra. De ahí que hasta sus críticos más hostiles, puestos a enjuiciar su legado, acaben por admitirle al menos un valor literario, como si éste fuera un pseudovalor o un valor de segundo grado. No me interesa si en este caso lo literario se toma como otro más de los reproches que imputarle; lo que me interesa es el acuerdo universal que le concede la elegancia de su discurso, su virtud narrativa o estética, el deleite que nos da con sus relatos clínicos o el placer que nos procura con el mot juste, con el ensayo cuidado y audaz, culto y metafórico.

Pero si nos adentramos en este terreno, en el dominio de la estética, también el acuerdo acaba pronto. A la postre, no era éste un asunto de su especialidad, un médico culto, pero médico al fin. Una cosa es reconocerle a sus escritos esa virtud y otra bien diferente es, en efecto, aceptar sus palabras sobre la estética, sobre el relato y, en fin, sobre el arte. Como se sabe, Freud fue un autor prolífico, un polígrafo que frecuentó temas diversos que desarrollaban y prolongaban intuiciones propiamente antropológicas. Entre esos asuntos, uno de los aspectos más controvertidos fue el de la aplicación del psicoanálisis al arte. Son célebres, por ejemplo, los errores interpretativos que cometiera a propósito de Leonardo da Vinci. Más aceptables son, sin embargo, las palabras que vertiera sobre la función del relato. De entre los escritos menores que la tratan y que el lector actual puede seguir con mayor provecho hay uno que me gustaría mencionar especialmente y que no es el locus clásico al que acudir.

En efecto, si queremos dar con su texto más famoso sobre la creación, en ese caso

deberíamos recurrir a El poeta y los

sueños diurnos, un texto fechado en 1908. Pero si queremos reparar en ese

otro que es complemento atinado y

frecuentemente ignorado de la tesis freudiana, en ese caso habría que apelar a

un ensayo de 1915 titulado Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte. Como se sabe, en el texto de 1908, que prolonga

aseveraciones de La interpretación de los

sueños (1900), el arte y el instante creador son concebidos con un acto de

reparación. “Los instintos insatisfechos son las fuerzas impulsoras de las

fantasías –sostiene Freud--, y cada fantasía es una satisfacción de deseos, una

rectificación de la realidad insatisfactoria”. Es muy aceptable esa fina y

constatable observación en tantos y tantos narradores, en esos deicidas que se

arrogan el derecho de atentar contra la realidad que los limita, que los niega,

que los amputa. Pero no estoy muy seguro de que ese dictamen freudiano agote la

índole de la ficción en creadores y en lectores. El propio austríaco añadió

algo más; añadió lo que, para entendernos, podemos llamar la tesis de las vidas

potenciales o lo que yo llamaría el arte

de leer ficciones.

Si me imagino otras vidas –y los narradores así lo hacen—no es sólo porque aspire a enderezar fantasiosamente una realidad insatisfactoria, sino porque esas vidas imaginadas y examinadas me sirven para cerciorarme, para evaluar la justeza de mis decisiones, el acierto moral y personal de mis elecciones. No es que mi existencia sea incorregible o perfecta, sino que al proceder así, al imaginarme en otras vidas, evito la melancolía triste y consoladora de lo que pudo ser y no fue. En el ensayo de 1915, sus observaciones matizan y añaden elementos nuevos a la tesis clásica freudiana de la sublimación y de la rectificación de la realidad insatisfactoria como funciones de la obra de arte. En las Consideraciones, nuestro autor describe una finalidad nueva para la ficción, al menos para los destinatarios de la ficción: la de multiplicar las vidas, la de darnos una "pluralidad de vidas" --según su propia expresión-- como modo de ensanchar nuestra existencia, de dilatarnos. Crecemos y maduramos buscando seguridad, protegiéndonos de las asechanzas y del riesgo. La vida, dice Freud, está llena de renuncias, renuncias que nos permiten olvidar incluso la principal amenaza que nos aflige, y que no es otra que la de nuestra desaparición física. Así, nos alejamos irresponsable y fantasiosamente de la evidencia de la muerte que a todos nos llega, de esa muerte que nos parece inimaginable. Pero tantas renuncias ‑‑tanta seguridad e itinerario fijo‑‑ nos empobrecen la existencia, añade Freud, nos convierten en ese nimio y previsible personaje al que se refiriera alguna vez Bioy Casares. Una vida así, una vida en la que hemos reducido las empresas más peligrosas, llega a limitarnos o, al menos, nos deja con la duda de cómo pudo ser una existencia con riesgo o con otras opciones. Lo bueno de la ficción que leemos es que nos presenta la muerte, el peligro, la pérdida, la rutina, lo que no fuimos y lo que no somos, el paralelo de nuestro devenir, pero a la vez nos permite distanciarnos y sobrevivir a los personajes con quienes nos identificamos. De la ficción solemos salir indemnes; de la muerte real, lamentablemente no.

Hablaba Félix Martínez Bonati en un célebre artículo del “acto de escribir ficciones” y se refería concretamente a la naturaleza del acto de habla de que hay en el mundo posible de las ficciones narrativas. Yo prefiero ahora hablar del acto de leer ficciones, del arte de leerlas. ¿Por qué llamamos arte a lo que, de entrada, no parece un acto creador? La hermenéutica, la estética de la recepción, la Reader Response Theory , por ejemplo, nos han advertido acerca del relleno de espacios vacíos en que consiste la lectura, de cómo los destinatarios colman lo no dicho por el novelista, lo implícito, las elipsis. Pero, claro, llamar a eso un arte parece, en efecto, algo excesivo, algo hiperbólico, por cuanto el relleno es o suele ser un cumplimiento instruccional (el lector modelo de Eco) o una violación de sus reglas (una descodificación aberrante, una sobreinterpretación, un uso, en palabras del propio Eco). Si lo llamo arte es porque nos ayuda a crear nuestras vidas y no sólo a llenar la palabra no dicha por el narrador. La vida es corta, está amenazada por la muerte y nuestras elecciones nos amputan. Gracias a las ficciones que leemos nos rellenamos con experiencias vicarias, pero también exploramos las esquinas de nuestra psique, los rincones que ignoramos y que se alumbran con el chorro de luz de la ficción, nuestras zonas de sombra y nos damos territorios que no hemos transitado pero que están potencialmente en nosotros. Dicho así, si nos tomamos en serio las ficciones, leer es un arte o un autoanálisis asilvestrado, no un cumplimiento de instrucciones: un modo de saber qué haríamos en esa situación, cuál sería nuestra conducta. Por eso el mejor modo de leer –al menos para mí-- no es dictándonos un itinerario previsible de obras, no es marcándonos en el mapa las lecturas para las próximas semanas o meses para evitar así los riesgos. El mejor modo de leer, aquel en el que acto es formativo y performativo, es el riesgo, la aventura de lo desconocido, el coraje de quien se atreve a acertar o equivocarse, la indisciplina, la errancia, la intuición, la reconstrucción tentativa de un camino, de los atajos y senderos. No hay un plan.