Trénor. La Exposición de una familia burguesa

|

Trenor. La Exposición de una

gran familia burguesa

Sala Thesaurus - La Nau

26 de mayo de 2009 – 25 de octubre de 2009

Horario: de martes a sábado de 10 a 14 horas y de

16 a 20 horas. Domingos de 10 a 14 horas. ENTRADA LIBRE |

|

Nota de prensa [+] |

Visita visual |

| |

| |

|

Colección Familia Trenor. |

| |

|

Organiza y produce: Vicerectorat de Cultura,

Universitat de València

Colabora: Ajuntament de València

Comisarios:

Justo Serna, Profesor titular de Hª Contemporánea,

Universitat de València

Anaclet Pons, Profesor titular de Hª Contemporáne,

Universitat de València |

| |

|

La

Exposición que se propone consta de dos motivos. Por un

lado, la conmemoración de la Exposición Regional

Valenciana de 1909. Por otro, la exhumación simbólica de

su principal inspirador: Tomás Trénor, miembro de una

familia distinguida y burguesa de la Valencia de los

siglos XIX y XX, originaria de Limerick (Irlanda). En

esta muestra se recrea la trayectoria de esta dinastía

mercantil e industrial (una de las principales del

Ochocientos) tomando como punto de partida 1909. Se

trata de mostrar la Valencia y la Europa de aquel

tiempo. Se trata de presentar el interior y el exterior

del mundo burgués: sus casas, su empresas, sus calles,

su hábitos, sus indumentarias, sus costumbres, sus

ocios, sus negocios.

El

mundo comercial se abría en aquellas fechas, en 1909, y

la Valencia industriosa se mostraba al mundo. Los Trénor

inspiraban el evento pero sobre todo condensaban el

largo proceso de modernización de la sociedad, de la

cultura, de la economía valencianas. Planteaban, además,

un proyecto para la Valencia del siglo XX. En este

proyecto expositivo se propone reconstrui el mundo

burgués del Ochocientos, cómo se adaptó Valencia a los

modos industriosos de vida y de relación. Los Trénor

son, para el caso que nos ocupa, nuestros Buddenbrook

locales. Con la ayuda de la familia actual, con el

concurso de Tomás Trénor Puig, podremos recrear ese

mundo con fotografías, con muebles, con utensilios, con

juguetes, con documentos originales, con reproducciones

de documentos, con paneles explicativos, con música, con

contextualizaciones culturales y literarias. El espacio

de la sala Thesaurus permitirá una evocación de aquel

momento: 1909, pero también el largo siglo XIX. El

espectador encontrará como motivo inicial la Exposición

Regional Valenciana: el itinerario de la exposición le

llevará en un entretenido flash back hacia la

Limerick natal de la dinastía. De Valencia a Irlanda,

pues. Y, de regreso, de Europa a Valencia.

Además de los trabajos de investigación de los

comisarios, Justo Serna y Anaclet Pons, el catálogo

recoge las colaboraciones de Tomás Trénor Puig, Josep

Vicent Boira, Alejandro Lillo, Amparo Ruiz y Concha

Ridaura. |

| |

|

Ricardo Bucelli, Retrato de Thomas Trenor Keating

(1798-1858), 1847. Colección Familia Trenor. |

Vicente López, Retrato de Rita de Juna y Fuster,

1805 [ca]. Colección Familia Trenor. |

| |

|

1.

Exposición Regional Valenciana de 1909

Los contemporáneos habían visto el Ochocientos como un

siglo de progreso, de aceleración, de mejoras y de

avances. Todo un repertorio de novedades técnicas se

habían puesto al servicio de la industria, de la

agricultura e incluso del ciudadano corriente. Unos y

otros competían por idear nuevos artilugios, nuevos

ingenios que hicieran más fácil y confortable la vida de

las naciones. Pero la clave de esos avances no estaba

sólo en la fabricación, sino en su difusión, que llegara

a todos, que a todos beneficiara. Un logro material que

no fuese conocido era un éxito insuficiente, pues

necesitaba un mercado en el que mostrarlo, un nombre en

quien reconocer la autoría y un país que se

enorgulleciera de esa gesta industrial. Esa saludable

pugna –como decían los cronistas del siglo XIX— empezó a

formalizarse bien pronto en un sinfín de certámenes,

reuniones, eventos de toda clase en los que se reunían

los fabricantes, los inventores, los técnicos, los

científicos e incluso los gobernantes. No todos estos

acontecimientos alcanzaban igual trascendencia e

importancia.

En

los inicios, el ámbito geográfico de esas reuniones

solía ser local, regional o nacional. En 1845, por

ejemplo, se había celebrado en Madrid la Exposición

Pública de la Industria, con esforzados expositores

llegados de todos los puntos de España. Era todo un

evento del capitalismo menesteroso que se desarrollaba,

pero evento al fin. El prestigio que suponía presentar

los productos resultaría evidente para los fabricantes

que se arriesgaban así a mejorar sus empresas y el

mercado de sus manufacturas. De esas reuniones, los

expositores solían regresar con medallas y premios que

luego mostraban ufanos en el papel timbrado, en sus

prospectos y en los rótulos de sus comercios. Pero

también volvían con contactos y con contratos, pues esas

concentraciones eran como grandes ferias del comercio,

algo que los mercaderes habían inventado muchos siglos

atrás. Ahora, sin embargo, se materializaba de otro

modo: en recintos cerrados, con espacios asignados y

previamente fijados, con catálogos y muestrarios que

facilitaban la visita y orientaban al transeúnte y al

propio expositor.

Ahora bien, el gran cambio que estas ferias de nuevo

cuño experimentan en el siglo XIX es su

internacionalización. Es su giro más importante. Y eso

ocurre por primera vez en 1851, cuando se convoca la

Great Exhibition de Londres. El éxito fue fabuloso,

de ensueño, y marcó un hito en la historia de la

Inglaterra victoriana, convertida en la factoría y en la

vitrina del progreso industrial. Fue la muestra a seguir

por todos aquellos prohombres que, a imitación y ejemplo

de la londinense, quisieran fomentar en el futuro

iniciativas semejantes. Desde entonces, cualquier

certamen debía edificar un palacio digno para la

ocasión, como la había sido el Crystal Palace en 1851,

con instalaciones amplias y desahogadas que deslumbraran

a los expositores y al público ávido y bullicioso.

Además, la Great Exhibition tuvo tanta fortuna,

tuvo tantos visitantes, que supuso el inicio del turismo

moderno y organizado. Había, pues, que adecentar las

ciudades, engalanar sus calles y disponer del

alojamiento necesario para albergar a los miles de

viajeros que llegaban. Ese mismo éxito llevó también a

añadirle a las exposiciones industriales otros reclamos,

algo que hiciera aún más atractiva la visita. Uno de

esos elementos fue la instalación de espacios para la

evocación histórica y cultural, para recreación de

escenas del pasado, algo muy atractivo en observadores

que demandaban ocio y representación con los que alegrar

sus vidas. |

| |

|

Hermanos Trenor Palavicino en la terraza del Monasteria

de San Jerónimo de Cotalba.

1855

[ca]. Colección Familia Trenor. |

Familia de Ricardo Trenor Palavicino.

1880 [ca]. Colección Familia Trenor. |

| |

|

La

ciudad de Valencia no fue ajena a este torbellino de

certámenes, ni tampoco a la oportunidad de las ferias.

La Real Sociedad Económica de Amigos del País había

promocionado con asiduidad concursos y premios. Las

autoridades habían creado incluso en 1871 la llamada

Feria de Julio, evento en el que a veces se organizaban

muestras y exposiciones; en 1872 se había celebrado un

Congreso Agrícola; en 1883 se había promovido sin éxito

una primera Exposición Regional. Sin embargo, no pudo

cumplirse el deseo hasta unos años después, hasta 1909.

Es al Ateneo Mercantil y sobre todo a su presidente, el

que fuera alcalde de la ciudad Tomás Trénor Palavicino,

al que cabe atribuir el mérito de que el sueño se

hiciera realidad, entre julio de 1909 y noviembre de

1910, primero como exposición regional y luego como

nacional. Un espacio de más de 150 mil metros

cuadrados, una nueva pasarela para conectar la ciudad

con la Alameda --el paseo más distinguido--, una

veintena de edificios suntuosos, varias decenas de

pequeños pabellones, más de dos mil expositores y un

catálogo de novedades que celebraba la agricultura

valenciana, su feracidad productiva y sus lujos, así

como la expansión industrial que en torno a ella se

había dado, esa agroindustria llamativa... Allí estaban

los productos agrarios, pero también los metalúrgicos,

la maquinaria agrícola, el material ferroviario, las

fábricas de fertilizantes, de explosivos, el sector del

mueble, de la iluminación, los curtidos, la

marroquinería, la alimentación y un largo y disperso

etcétera.

La

inauguración tuvo lugar el 22 de julio de 1909, con la

presencia del Rey Alfonso XIII y todo un cortejo de

autoridades y personalidades. Tomás Trénor recordaba

claramente el momento de su llegada: “La gente se echó a

la calle bien temprano. Las tropas alegraron la ciudad

con sus músicas al dirigirse a los sitios que tenían

señalados (…). El tren real estaba a la vista, minutos

después entraba en el andén, sonó el cañón, la fuerza

que rendía honores presentó armas, la música batió

marcha: el Rey estaba en Valencia”. Desde aquel día y

hasta los primeros días de enero del año siguiente hubo

un sinfín de manifestaciones de todo tipo: concursos

hípicos y atléticos, competiciones ciclistas y

filatélicas, exhibiciones de globos y de animales,

reuniones de automovilistas y de artistas, asambleas de

todo tipo, congresos múltiples, etcétera. Un auténtico

aluvión de actividades para las que Valencia se había

preparado a conciencia bajo la batuta y la previsión del

organizador.

Tomás Trénor lo dejó escrito: “las Exposiciones son como

las recepciones, los banquetes, los bailes, en la vida

social; las ferias y las fiestas en la vida ciudadana;

son alardes de pujanza, de opulencia, de grandeza, de

vitalidad”. Por eso había que sumar a Valencia, para

seguir la senda del siglo, para recorrer el mismo camino

que antes habían andado los certámenes universales de

París, Londres o Barcelona en el Ochocientos, y para

mantener la estela de las regionales de Madrid en 1907 y

Zaragoza en 1908. Y se hizo de manera espectacular, no

construyendo un edificio único, sino varios, pero dentro

de las claves del género: muestra comercial, orgullo

empresarial, espectáculo urbano, ocio de masas. Así fue

aquella Exposición. Todo eso y algo má: la encarnación

de lo que aquellas gentes entendían por región

valenciana y por España. Algo que se reflejó plenamente

en la simbología y en la decoración de los edificios

construidos, repletos de escudos, de motivos agrícolas.

¿Qué quedó de todo aquello? La ciudad experimentó

algunos cambios apreciables: la mejora de accesos y la

adecuación de algunas calles, la presencia de la

electricidad, el aumento de la oferta hotelera,

restauradora y de ocio. Ahora bien, el triunfo final

fue para la arquitectura, con el sobresaliente estilo

gótico, una elección que quería remitir a un pasado

glorioso, que buscaba la época más brillante del tiempo

pretérito. Con la Exposición Regional, las elites

valencianas entran en la sociedad de masas y sobre todo

se adueñan del espacio virtual de lo representado, de lo

deseado, de lo imaginado: la industria y la agricultura

no eran exactamente lo que la Muestra reflejaba, pero

esa Exposición recreaba dicha realidad como espectáculo

mercantil. Sus efectos aún duran. |

| |

|

Tomás Trenor Palavicino en el Alto de

los leones. Colección Familia

Trenor. |

Visita de S.A.R la Infanda Dª Isabel a

la exposición Regional Valenciana.

1909. Archivo Gráfico de José Huguet. |

| |

|

2.

Trénor. La Exposición de una familia burguesa

Thomas Trenor fue un irlandés de Dublin nacido a

finales del siglo XVIII en el seno de una familia de

comerciantes que, como otros muchos de sus vecinos,

emigró a España. Al parecer, llegó a la Península

durante la contienda napoleónica, o al poco de concluir,

siguiendo los pasos de dos de sus familiares. El uno

era

Philip Keating-Roche, quien había arribado para

participar en el conflicto siendo Teniente Coronel del

17º Regimiento de Lanceros, los llamados Light

Dragoons, del Ejército británico. Cabe señalar que

en el curso de la guerra mejoraría aquella graduación,

pues de hecho se le conoce como General Roche y fue él

quien, entre otros méritos, comandó las tropas que

vencieron al mariscal Suchet en Mutxamel el 23 de

abril de 1812. El otro era Henry O’Shea, quien

desempeñó el cargo de Intendente de Guerra en dicho

ejército. Sea como fuere, tras concluir la guerra, este

último y Thomas se reunieron en España, el primero en

Valencia y el segundo en Cádiz, donde negociaban otros

muchos compatriotas suyos. Hemos de pensar que esa

separación física no les mantuvo distantes, sino que

quizá tal elección les permitía complementar negocios

comunes como socios y corresponsales. Ahora bien, no

debió de resultar fructífera en exceso o acaso tuvieron

que atenerse a las cambiantes circunstancias, pues

Trenor también se instalará pronto en Valencia, tal vez

reclamado por su familiar. Sabemos que, coincidiendo

con el traslado de Enrique de O’Shea a Madrid en 1824,

Thomas pasa a dirigir la sociedad que éste regentaba. Un

año después, en mayo de 1825, ambos forman una sociedad

conjunta cuya razón social es Henrique O'Shea, Trénor

y Compañía, en la que participaba también el comerciante

Guy Champion.

La sociedad, por lo demás, se dedicaba a la importación

y exportación, con especial atención al mercado

británico. De hecho, en ese mismo año de 1825 se le

adjudicaba el arrendamiento de los derechos sobre la

importación del bacalao, monopolio que se había regulado

un año antes.

Thomas Trenor se instala, pues, definitivamente en

Valencia en los años veinte al amparo de los negocios

familiares. Además, inicia los suyos propios

introduciéndose en el mercado de la exportación de la

pasa desde el puerto de Denia, liquidando asimismo en

1827 los que había desarrollado en Cádiz. Dos años

después, el 22 de julio de 1829, se traslada a Málaga

para contraer matrimonio con Brigida Bucelli, hija de

otro conocido de la familia, Pedro Fabio Bucelli.

Enraizado en Valencia, reanuda y amplia sus negocios. A

mediados de los años treinta, por ejemplo, se asocia con

un británico afincado en Alicante con quien constituye

la sociedad Satchell y Trenor, que negocia con diversas

mercancías, especialmente con los derivados de la vid.

Poco después, en 1837, se convierte en empresario y

aparece dando poderes a Antonio María Peyrolón para

dirigir la contrata de "los buques vapores de la limpia

de puerto del Grao". Y al año siguiente aprovecha una de

las grandes oportunidades del momento, la que ofrece el

proceso desamortizador, adquiriendo entre otras

fincas el monasterio de Sant Jeroni de Cotalva, en

Alfahuir.

El

nuevo propietario no se conformó con la compra, sino

que aplicó con denuedo a mejorar dicha heredad haciendo

uso de todas aquellas medidas que estimó necesarias

para lograrlo. Por un lado, mantuvo una forma de

explotación clásica en la agricultura valenciana,

es decir, el arrendamiento en pequeñas parcelas.

Por otro, llevó a cabo una profunda transformación

del cultivo, en la medida en que el antiguo monasterio

mantenía una parte de la misma inculta que él

reconvirtió en viña. Estos cambios incluyeron

también otro tipo de inversiones que iban a

repercutir sobre la productividad y sobre la

comercialización de los productos que de allí empezaron

a extraerse, en especial la pasa. En efecto, sus

inversiones se destinaron sobre todo a la producción

de este derivado de la vid, puesto que una de sus

actividades era la comercialización de dicha

mercancía, especialmente desde que estableciera sus

primeros contactos con las poblaciones de las comarcas

de la Safor y la Marina.

|

| |

|

Vista de la pasarela construida sobre

el cauce del río túria. 1910

[ca]. Archivo Gráfico de José Huguet. |

Entrada a la Glorieta.

1900 [ca]. Archivo Gráfico de José Huguet. |

| |

|

Pero su actividades no se centraron solamente en la

propiedad agraria y en la comercialización de tales

productos. A finales de los años veinte, en 1828, s

socio Guy Champion había orotgado poderes a Henry

O’Shea para arrendar una casa fábrica de hilados de

seda situada en Vinalesa, sobre la que el primero

había escriturado un pacto en tal sentido con la

Sociedad Combey y Cía., que la había dirigido, aunque

entonces estaba embargada por el Tribunal de Comercio.

Años después, en 1842, Thomas Trenor la acabará

adquiriendo, aunque seguramente el acuerdo de

adquisición fuera anterior y puede que previamente ya

poseyera parte de ella. De este modo, la reinversión

de beneficios de lo que era su actividad comercial se

concretó en tanto en el sector agrícola como en el

industrial, en este caso en el más tradicional, la

sedería. De ese modo, la fábrica de tejidos de seda

que poseía en Vinalesa se convirtió en una de las

instalaciones que mayor renovación experimentó, como

revelan las informaciones de la época. Se decía

entonces que, de entre los establecimientos

existentes, había tres hilaturas, hilaturas en las que

se registraban importantes transformaciones,

fundamentalmente mediante la aplicación del vapor. Una

de ellas era precisamente la de los Trenor, quien

"por cuenta de una compañía inglesa dirige la de

Vinalesa".

Dos iniciativas posteriores acabarían por redondear esa

trayectoria. En 1845 adquiría mediante subasta la casa

en la que había estado alquilado y que sería su hogar en

los años venideros, sita en el número nueve de la calle

Trinquete Caballeros. En 1847 conseguiría entrar en un

nuevo negocio, el del preciado guano del Perú, a través

de la firma inglesa Antony Gibbs & Sons, a la que por

entonces el gobierno de aquella República había cedido

parte de su monopolio. Y todo ello concluye con la

constitución en 1854 de la sociedad comercial Trenor y

Cía, inicialmente con su sobrino Guillermo Mathews y,

desde 1858, con sus dos hijos mayores. En efecto, entre

1830 y 1840 nacerían los cinco hijos que le

sobrevivieron: Federico, nacido en marzo de 1830;

Enrique, en julio de 1832; Tomás, en agosto de 1835;

Elena, en de octubre de 1837; y Ricardo, en julio de

1840. En 1858, pues, los dos mayores tenían 28 y 26

años respectivamente y eran los únicos que podían

trabajar con el padre, pues ya habían superado la

barrera de la mayoría de edad, situada en los 25,

mientras Tomás había ingresado en la academia militar de

ingenieros y Ricardo era aún muy joven.

Tomás Trenor falleció al poco de formar sociedad con sus

hijos, en septiembre de 1858, mientras se encontraba en

el balneario de Panticosa. A muerte, los herederos

procedieron a inventariar los bienes, entre los que se

hallaban las inversiones ya citadas, además de acciones

de varias e importantes empresas como eran las

sociedades de ferrocarriles del

Madrid-Zaragoza-Alicante y del

Almansa-Valencia-Tarragona, o como las financieras del

Crédito Mobiliario Español, la Valenciana de Seguros

Marítimos o el Crédito Valenciano, sin olvidar

diversas participaciones en la propiedad de distintas

embarcaciones. No obstante, los familiares decidieron

que no hubiera reparto de la legítima paterna. Los

hermanos mayores (Enrique y Federico) seguirían al

frente de la compañía y de la testamentaría abonando

a su madre y al resto de los descendientes un 5% de

interés anual sobre su haber en razón del caudal

divisible. Enrique y Federico irían haciendo efectiva

la parte de la herencia que correspondiese a cada uno

de sus hermanos en la medida que éstos fueran

emancipándose. Federico se casó una hija del marqués de

Misarol, Mª de la Concepción Palavicino Ibarrola, en

1861, como hicieron los dos hermanos menores, pues Tomás

desposó a su cuñada Desamparados en 1862 y Ricardo a

Josefa en 1864, mientras que Federico contrajo

matrimonio con Julia Montesinos Sacristán en 1860 y

Elena con Juan I. de Llano White en 1862.

A

pesar de estos matrimonios y de la amplia descendencia

que tuvieron los distintos hermanos, la sociedad

familiar continuó funcionando a lo largo de todo el

siglo, con los negocios de siempre y con otros que se

fueron añadiendo. Entre ellos cabe citar la Refinería

Colonial de Badalona, dedicada a la fabricación de

terrones de azucar, una empresa a la que más adelante se

les uniría el célebre marqués de Comillas. Y también la

fábrica de ácido sulfúrico y abonos del Grau, una de las

primeras de España en su ramo y pionera en la

técnica de solubilizar los fosfatos a través de este

ácido. Para entonces, al despuntar el siglo, ya

formaban parte de la sociedad algunos de los nietos,

entre los que estaba Tomás Trenor Palavicino. Nacido en

1864, y como su padre, mantenía el nombre del fundador

de la dinastía. También compartía con su protegitor

haber seguido la carrera militar, pues ingresó en la

Academia militar de Artillería en 1881. Fue asimismo

diputado a Cortes por los distritos de Albaida y Vinaròs,

en 1903 y 1907, por el partido conservador y, sobre

todo, fue el promotor de la exposición Regional

Valenciana de 1909, una iniciativa que le reportó el

título de marqués de Turia y un quebranto económico

considerable para hacer frente a parte del déficit

generado. Casado con Margarita de Azcárraga, hija del

célebre militar y político Marcelo Azcárraga, el marqués

de Turia falleció en Madrid en marzo de 1913. |

| |

|

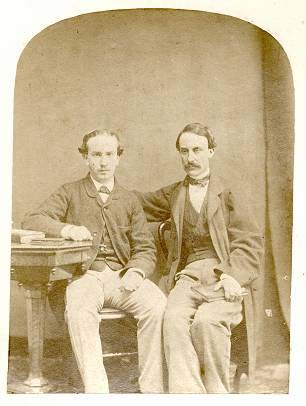

Hermanos Tomás y Federico Trenor Bucelli, 1870

[ca]. Colección Familia Trenor. |

| |

|

|