Viajar para saber: movilidad y comunicación entre

universidades europeas

|

Viajar para saber: Movilidad y Comunicación en las

Universidades Europeas

Del 5 de octubre al 14 de

noviembre de 2004.

Sala Estudi General. La Nau

Visita visual |

|

|

|

Viajar para saber: movilidad académica, comunicación y

viaje en Europa

La

conmemoración del aniversario de la firma de un acuerdo

de colaboración entre dos instituciones y dos

comunidades, como son nuestras universidades, en el

marco del espacio cultural europeo, de alguna forma

impone reflexionar sobre la importancia del viaje; el

viaje de los individuos (profesores y estudiantes), la

experiencia de los viajeros, la comunicación científica,

el intercambio entre culturas. Probablemente, las

reflexiones que guiaron nuestros primeros pasos en el

diseño de esta exposición fueron similares a los que han

llevado al jurado del 2004 a otorgar el premio Príncipe

de Asturias de Cooperación Internacional al programa de

movilidad universitaria Erasmus, y a afirmar que este

programa es “uno de los más importantes proyectos de

cooperación internacional en la historia de la

Humanidad”. En cierta manera, el convenio entre la

Johannes Gutenberg-Universität Mainz y la Universitat de

València es también, si no el más importante, sí uno de

los más significativos hitos en la colaboración

científica y académica europea de la historia de ambas

universidades. El origen del programa Erasmus se remonta

a junio de 1987, y su objetivo era ayudar a la

construcción de la Unión Europea a través de la

recuperación de las redes de comunicación entre

universidades mediante el intercambio de estudiantes y

profesores universitarios. Sin embargo, en Valencia y en

Maguncia, este programa tenía un importante precedente

en un convenio que varios años antes, en abril de 1979,

habían firmado sus respectivas universidades. Tampoco

era nuevo para las universidades el espíritu del

proyecto europeo; la idea de la comunicación cultural y

de conocimiento en Europa estaba en el pasado y en los

cinco siglos de la historia de ambas.

Esta fue la idea germinal que impulsó el presente

proyecto de conmemoración. Se trataba de recuperar, de

entre la historia de las dos universidades hermanadas,

momentos y personas que influyeron en el flujo de

conocimientos y de cultura en la vieja Europa; ello nos

permite constatar y recuperar algo que estaba ya en el

mismo origen de las universidades en la Edad Media: el

espíritu europeo y viajero. En este contexto es en el

que hay que entender el peso que este convenio ha tenido

y sigue teniendo para ambas universidades. Después de

estos años, se puede decir que un convenio que surgió de

la mano y en paralelo al hermanamiento de las ciudades

ha sido uno de los principales responsables de la

comunicación cultural entre Valencia y Alemania, y ha

servido para actualizar y revitalizar un contacto que se

puede remontar cinco siglos atrás en el viaje de los

impresores alemanes y maguntinos a la Valencia del siglo

xv, o en el

de los viajeros centroeuropeos que buscaban en el

Mediterráneo las esencias de la cultura clásica.

Con este punto de partida, la exposición trata de

revisar y plantear esta larga historia de viajes entre

universidades y entre espacios de cultura en Europa a

través de personajes ligados a las universidades de

Maguncia y Valencia. Dentro de ese marco histórico,

hemos situado, reflejado en documentos y en los

testimonios de los propios viajeros este periodo

de 25 años (1979-2004), que ha sido, sin duda, uno de

los más importantes para la apertura a Europa de la

Johannes Gutenberg-Universität y de la Universitat de

València y que, sumado a otros muchos convenios que le

siguieron, ha hecho que las redes de comunicación

interuniversitaria crecieran. Desde esta perspectiva, la

idea que subyace en la exposición es la de ser testigos

de esa curiosidad que debió de mover a

valencianos y maguntinos que decidieron superar las

fronteras que encuentra el saber. |

|

|

|

|

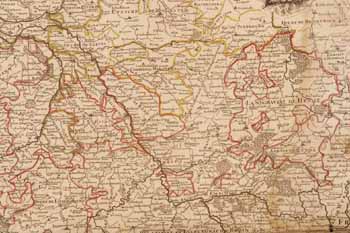

Peregrinatio academica

Un

repaso a la historia de la comunicación universitaria y

cultural en Europa nos lleva a observar el conocido

fenómeno de la peregrinatio academica, referido a

la experiencia que adquiría el viajero que erraba entre

universidades, desde el siglo

xi, en el

que aparecen las primeras universidades, hasta

principios del siglo

xv. El

hecho de que hasta bien entrado el siglo

xvii todas

las universidades enseñaran en latín y los títulos que

se impartían fueran similares y comunes en toda Europa,

propició que la formación de los estudiantes implicara

el paso por diversas universidades. La afluencia de

estudiantes extranjeros a una universidad imponía la

necesidad de formar asociaciones entre los que hablaban

la misma lengua o tenían un mismo lugar de origen.

Arropados por estos grupos, los estudiantes afrontaban y

sorteaban mejor las dificultades y los problemas de la

vida en solitario lejos de la ciudad de origen. Estas

asociaciones acabaron teniendo un reconocimiento

institucional en las universidades bajo el nombre de

nationes, y se convirtieron en los pilares de la

estructura de las primeras universidades.

Durante la Edad Media, y antes de que

Maguncia y Valencia fundaran sus universidades (1477 y

1499 respectivamente), los destinos de los estudiantes

de estas dos ciudades fuera de sus fronteras eran muy

similares. Por una parte, París y, por otra, las

universidades italianas, tales como Bolonia, Padua,

Ferrara, Pavía y Pisa, eran los destinos más comunes

para los estudiantes que provenían del Sacro Imperio

Romano o de los reinos de la península Ibérica con el

fin de realizar estudios de leyes, medicina, teología o

artes. De todos los destinos, Bolonia fue, con toda

seguridad, la universidad que mayor número de

estudiantes alemanes y españoles acogió,

fundamentalmente para el estudio de leyes. Entre los

años 1289 y 1499, 3.230 estudiantes de leyes aparecen

registrados en la Universidad de Bolonia como miembros

de la natio germana. La importante presencia de

valencianos y españoles durante la Edad Media en Bolonia

se refleja, por una parte, en la existencia de una

natio catalana, que agrupaba a la gran cantidad de

estudiantes procedentes de los territorios que hablaban

esta lengua, y, por otra, en la fundación en 1364 del

Collegio di Spagna, que todavía hoy sigue en

funcionamiento y que sirvió de modelo para la creación

de otros similares en los siglos

xv y xvi.

La

peregrinatio academica cruzaba Europa en la Edad

Media paralelamente a las rutas de los peregrinos que

viajaban hacia los santos lugares. Estudiantes y

profesores compartían los caminos junto con los fieles y

creyentes que partían hacia Jerusalén, Roma o Santiago

de Compostela. Tanto los peregrinos como los

universitarios eran un paisaje familiar en los caminos

europeos. Aunque la peregrinatio academica no

tenía una finalidad religiosa, guardaba muchos

paralelismos con la experiencia de los peregrinos

religiosos. Todos ellos, estudiantes, profesores y

peregrinos, viajaban con la pretensión de acceder a un

conocimiento intelectual o religioso que diera un nuevo

impulso a su vida, pero también con la esperanza de

disfrutar de la experiencia cosmopolita que suponía la

visita de los santos lugares y las ciudades

universitarias. Esta experiencia marcaba las vidas de

quienes realizaban el viaje y les ponía en contacto con

nuevas lenguas, nuevas relaciones personales y, en

definitiva, con otras perspectivas de la realidad. |

|

|

|

|

La creación de nuevas universidades

La

creación de nuevas universidades en las ciudades de

Europa entre los siglos

xiv y

xv, entre

ellas en Maguncia (1477) y en Valencia (1499), determinó

una clara preferencia de los estudiantes por cursar

estudios en las universidades más cercanas a sus lugares

de origen. Cada estado, o cada unidad política o

eclesiástica en Europa, trataba de fundar su propio

studium en el que sus ciudadanos pudieran formarse

sin recurrir a viajar a otras ciudades, lejos de sus

países de origen, lo cual permitirá que la formación

universitaria sea algo más accesible. Sin embargo, tras

el impulso de su creación también se esconde el deseo de

ejercer un control intelectual e ideológico más directo

sobre la formación de los jóvenes, y la necesidad de

impedir su “fuga” y la salida de fuertes cantidades

económicas que iban destinadas a financiar estos

estudios. Esta proliferación de universidades trajo como

consecuencia inmediata un notable descenso en el número

de estudiantes y profesores que se desplazaban fuera de

sus ciudades y regiones; los que viajaban lo hacían para

adquirir sus títulos en universidades de prestigio

internacional o para cursar estudios que no se impartían

en sus lugares de origen. |

|

|

|

El viaje como parte de la formación humanista en el

siglo xvi

La

curiosidad y el afán por acceder a la cultura clásica y

a nuevas formas de conocimiento impulsaron de nuevo el

viaje académico y la peregrinatio de los

humanistas durante el Renacimiento a partir del siglo

xvi. Se

puede afirmar que las primeras décadas del siglo

xvi fueron

la edad de oro de los estudiantes viajeros, que llega a

su punto de inflexión en la segunda mitad del siglo

xvi.

En

este sentido, el iter italicum se convierte en

esencial para cualquier “aspirante a humanista”; los

jóvenes ingleses, alemanes, holandeses, españoles y

portugueses realizaban la peregrinación académica e

intelectual hacia las fuentes del humanismo en la

universidades italianas (Bolonia, Padua, Pavía, Siena y

Pisa, y en menor número a Ferrara y Perugia). De hecho,

los estudiantes procedentes de los reinos de la

península Ibérica y el Sacro Imperio tenían un punto de

encuentro en las universidades italianas y compartieron

pupitres, con toda seguridad, en este iter italicum.

Ejemplo de lo que decimos es el hecho de que en las

universidades de Pisa y Florencia cerca del 40% de los

estudiantes extranjeros eran españoles y portugueses, y

el siguiente grupo en importancia eran los estudiantes

de origen alemán, que suponían el 23%.

Los viajes de estudios seguían itinerarios

estandarizados. Los estudios previos en artes se

realizaban en el lugar de origen. Luego se viajaba, a

través de Francia, hacia Italia recorriendo las

universidades de referencia: París, Orleans, Montpellier

y Estrasburgo. Muchos estudiantes procedentes de Europa

central se desplazaban directamente a Italia sin pasar

previamente por Francia. En cualquier caso, era muy

común recorrer tres, cuatro y hasta ocho universidades

hasta conseguir el grado de doctor. Además, un doctorado

o una titulación en medicina por Montpellier, o en leyes

por una universidad italiana, garantizaba prestigio y

proyección profesional, y esta era una de la principales

razones para el viaje. |

|

|

|

|

Fronteras al saber: la Reforma y la Contrarreforma

El

modelo de viaje académico que supuso el humanismo en

Europa no tardó en romperse en pedazos a partir de

mediados del siglo

xvi como consecuencia de las tensiones políticas

que generó la Reforma luterana y la Contrarreforma

católica. El enfrentamiento entre luteranos, calvinistas

y católicos afectó también a las universidades europeas

y ello tuvo su repercusión en la elección de

universidades y disciplinas por parte de los

estudiantes. Fruto de esta nueva situación, los

gobernantes promulgaron legislaciones que prohibían o

limitaban los viajes de estudio y que trataban de

mantener a los jóvenes dentro de las fronteras de cada

estado. Tras esta medida se escondía un doble objetivo;

por una parte, impedir el contacto de los estudiantes

con ideas políticas y religiosas que contaminaran el

dogma imperante en los respectivos estados y, por otra,

evitar las pérdidas económicas que suponía para las

universidades y para las ciudades la emigración de

estudiantes. El objetivo de los estados era controlar

sus propias universidades y garantizar en ellas la

formación de sus clérigos y profesionales de acuerdo con

sus particulares intereses políticos y religiosos. Esta

nueva política educativa comenzó a surtir efecto de

manera perceptible a finales del siglo

xvi y

principios del

xvii.

Estas medidas restrictivas afectaban no sólo a los

estudiantes y a los profesores, sino a otras formas de

circulación de conocimiento, como el viaje de los

libros, su intercambio y su comercio. Los Habsburgo

fueron particularmente restrictivos: en 1555 Carlos V

promulga una ley que obliga a que todos los asesores y

funcionarios del Reichskammergericht tuvieran una

formación en leyes de, al menos, cinco años en una

universidad designada por el propio emperador. En 1559,

su hijo, Felipe II, prohíbe a los castellanos cursar

estudios en universidades distintas a las de la propia

Castilla, la Corona de Aragón o las de Coimbra, Roma,

Nápoles y Bolonia. En la mayoría de los estados de

Europa, protestantes y católicos, se promulgaron

legislaciones similares para proteger las universidades

locales de ideología afín. La consecuencia fue la

división de las universidades de Europa occidental y

central en cuatro grupos religiosos: las católicas (como

París, Lovaina, Ingolstadt, Viena, Colonia, Maguncia,

Praga y todas las de la Corona de Castilla y Aragón),

las luteranas (como Wittenberg, Marburg, Tübingen o

Estrasburgo), las calvinistas (como Heidelberg, Ginebra

o Herborn) y un cuarto grupo de universidades que adoptó

una postura más tolerante con las diferencias religiosas

y que admitía estudiantes de cualquier procedencia (como

Padua y Siena, Orleans, Erfurt o Montpellier). La

existencia de este cuarto grupo de universidades hará

posible en la Edad Moderna que se mantengan un conjunto

de destinos abiertos a los estudiantes

independientemente de su ideología y su condición

religiosa.

Las universidades de Valencia y Maguncia quedaron

incardinadas entre las universidades marcadas por la

Contrarreforma, en cuyo desarrollo cultural y educativo

jugaron un papel muy importante los jesuitas,

responsables de la reorganización de la educación

universitaria en la mayoría de los estados católicos.

Esta orden marcó muy especialmente la evolución de la

Universidad de Maguncia hasta finales del siglo

xviii, y se

dejó sentir su influencia en la Universitat de Valencia

entre 1720 y 1761 en el conocido conflicto por el

control de las aulas de gramática. |

|

|

|

|

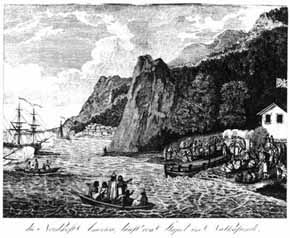

El viaje como experiencia formativa: el Grand Tour

A

partir del 1600 las elites aristocráticas y las clases

nobles acceden a las universidades, y esto obliga a los

centros de enseñanza superior a adaptarse a esta nueva

demanda y al perfil de los nuevos estudiantes viajeros.

Sin duda, éste fue un hecho determinante en el cambio

del modelo de viaje académico, y fruto de esta

especialización y adaptación fue la aparición del

fenómeno del Grand Tour. Mientras que a lo largo del

siglo xvi

los estudiantes que viajaban eran hijos principalmente

de las clases burguesas adineradas y de los

profesionales liberales, durante los siglos

xvii y

xviii los

estudiantes que se podían permitir el lujo de acceder al

viaje como experiencia formativa eran, en mayor medida,

los jóvenes aristócratas y los pertenecientes a las

elites sociales. Estos jóvenes toman al pie de la letra

el consejo humanista de completar la educación viajando

por Europa, y buscan en el viaje una experiencia

cultural y juvenil que les permita la adquisición de

amistades, modales y habilidades sociales que

complementen su formación académica o profesional.

Este hecho cambió, en parte, la vida académica en

algunas universidades y su relación con los estudiantes

extranjeros. Así, muchas universidades moldearon su

misión para poder captar el mayor número posible de

estudiantes extranjeros y, por tanto, de ingresos. De

esta forma, las universidades se adaptaron a la demanda

de los estudiantes, con pocas intenciones de pasar por

un largo proceso de aprendizaje para obtener un título,

y entraron en una competencia por ofrecer la emisión de

diplomas a cambio de cantidades económicas variables, lo

que generó que el precio de un título tuviera muchas

veces una relación directa con el prestigio de la

universidad.

En

este contexto, el ideal de universitario considerado

como homo universalis fue sustituido, en cierto

sentido, por el del “perfecto caballero”, en el que los

modales, las apariencias y la adecuación a las modas

eran los valores y los conocimientos que se buscaban.

Las universidades se ofrecían como atracciones

turísticas integradas en viajes académicos en los que el

disfrute cultural y ocioso del viaje era el principal

objetivo. La imagen del estudiante comprometido con sus

estudios se solapó con la imagen del estudiante

preocupado por adquirir las habilidades y amistades

necesarias para moverse con destreza en ambientes

influyentes. Precisamente, los jóvenes de las clases

altas alemanas y británicas fueron los más fervientes

practicantes de esta experiencia viajera. Menor impacto

tuvo este modo de viaje entre los universitarios

españoles, que continuaron con dificultades políticas y

sociales para romper con el aislamiento que se había

iniciado con la Contrarreforma. El interés por obtener

un título universitario en una universidad extranjera

entrará en regresión en el siglo

xviii; el Grand Tour perderá progresivamente su carácter de

culminación del proceso educativo de la clase alta y se

prolongará a lo largo del

xix

reducido a un viaje turístico y de placer de la

aristocracia y la alta burguesía por Europa. |

|

|

|

El viaje de la razón

En

el contexto de la Ilustración, se sigue considerando

intelectualmente beneficioso estudiar fuera del lugar de

origen, aunque la movilidad se adapta a criterios

pragmáticos de cercanía. Se viaja sólo si se carece en

la propia ciudad o en el propio estado de instituciones

de formación superior. En el conjunto de Europa se da

una regionalización de la formación, las áreas de

influencia de las universidades se reducen mucho y el

número de estudiantes extranjeros desciende

considerablemente.

Aunque poco a poco las tensiones religiosas pierden

importancia y aumenta el intercambio entre las

universidades independientemente de la confesión

religiosa, los estados siguen tratando de impedir los

viajes de estudio. El miedo a la contaminación

ideológica y política de sus jóvenes y a las cuantiosas

pérdidas económicas que suponían para las universidades

las migraciones académicas provocará que se dificulte

cada vez más la validez de los diplomas obtenidos en

universidades foráneas.

Tanto la aristocracia como las universidades se

distancian de las nuevas elites profesionales vinculadas

a la ciencia y la técnica que están surgiendo

paralelamente al desarrollo de los estados modernos. La

formación de comerciantes, ingenieros y científicos

queda, en muchas ocasiones, fuera del ámbito

universitario. Especialmente, el desarrollo

tecnológico-militar exige un conjunto de nuevos

profesionales y el desarrollo de una ciencia aplicada

para el que las universidades no están preparadas.

Frente a las viejas y anquilosadas universidades, que no

terminan de afrontar las necesarias y profundas reformas

que se les requiere, los estados habilitan nuevas

instituciones de formación e investigación para dar

respuesta a las necesidades, cada vez más complejas, de

sus administraciones y para participar en la carrera

tecnológica que imponen los retos comerciales y

militares y la competencia por el dominio y la

explotación de los territorios lejanos a Europa.

Instituciones pioneras y modelo para otras iniciativas

similares fueron la Académie Royal des Sciences en

Francia y la Royal Society en Gran Bretaña.

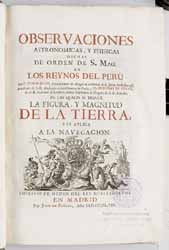

En

el caso de la Universidad de Maguncia y la Universidad

de Valencia, se produjo un momento de esplendor

coincidiendo con los esfuerzos reformistas ilustrados de

finales del xvii,

protagonizados por el elector Friedrich Karl von Erthal

y el rector Vicente Blasco respectivamente; ambos

trataban de sacar a las universidades de su inoperancia

y aislamiento científico. En estos casos, la reforma

implicó la incorporación de profesores en cuya formación

y prestigio había influido decisivamente el viaje fuera

de las fronteras de sus países de origen; ejemplo de

ello fueron dos insignes botánicos, Georg Forster y

Antonio José Cavanilles. |

|

|

|

Conflictos y esperanzas en el siglo

xx

En la historia más reciente de ambas instituciones hemos

destacado dos hechos como representativos de su espíritu

europeo. Un momento cargado de sentido para la vida

universitaria de Maguncia fue su reapertura en 1946. La

Universidad de Maguncia permaneció cerrada desde 1800,

cuando las guerras napoleónicas hicieron imposible

continuar con la docencia, y sus profesores y alumnos

acabaron dispersándose. Paradójicamente, la reapertura

de la Universidad en 1946 estuvo ligada al final de otro

conflicto que, como las guerras de los siglos

xvii y

xviii,

asoló Europa. El gesto de reabrir la Universidad por

parte de las tropas de ocupación francesas en los

primeros meses posteriores al final de la guerra y

gracias al impulso del general francés Dr. Raymond

Schmittlein, responsable de educación en el cuartel

general francés en Baden-Baden, fue el primer signo de

lo que iba a ser el “milagro maguntino”, una pequeña

parte del conocido “milagro alemán”. En una ciudad

devastada por los bombardeos aliados, que había padecido

de manera muy contundente las guerras en el seno de

Europa desde hacía varios siglos, la reapertura de su

universidad bajo el nombre de Johannes Gutenberg-Universität

significaba el reconocimiento del papel que las

instituciones universitarias iban a tener en la

recuperación de la paz y de la futura reunificación de

los pueblos de Europa.

En

paralelo, el final del siglo

xix y el

principio del xx

supone para las universidades españolas un

momento de revitalización y recuperación, en parte

gracias a la regeneración que impulsa la Junta para

Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE),

cuya principal herramienta fue precisamente la política

de becas para facilitar la formación de estudiantes y

profesores en centros de investigación y estudio fuera

de las fronteras españolas.

La

situación de la ciencia y de las universidades españolas

no fue muy boyante a lo largo del siglo

xix. La

falta de inversiones y las influencias dogmáticas, tanto

políticas como religiosas, provocaron el mantenimiento

de una situación de aislamiento que había estado

presente en la sociedad española desde la Contrarreforma

y que había determinado numerosas carencias en el

desarrollo en la investigación universitaria y en la

apertura a Europa de sus instituciones. A lo largo del

xix este

aislamiento se había intensificado y había llevado a las

universidades en el Estado español a una cierta

decadencia.

La

creación de la JAE (1907-1934) en el marco

del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes

(Real Decreto de 11 de enero de 1907) representa un hito

fundamental en el impulso de las relaciones de la

ciencia y las universidades españolas con Europa y

supone un esfuerzo por incentivar y promover los viajes

académicos y de investigación a otras universidades

europeas. La iniciativa de la JAE fue continuadora del

impulso de regeneración educativa de espíritu krausista

iniciado por la Institución Libre de Enseñanza

(1898-1936), significó un profundo cambio en el panorama

científico y universitario y permitió que un buen número

de profesores e investigadores viajaran a universidades

europeas, especialmente en Inglaterra y Alemania, a

través de las becas de estudio en el extranjero.

Santiago Ramón y Cajal, como presidente, y el valenciano

Luis Simarro, como vocal, formaron parte de la junta

fundacional de la JAE.

El

objetivo central de los promotores de la Junta para

Ampliación de Estudios era la reforma cultural del

sistema educativo superior, y para ello se trazó un plan

de formación del profesorado cuya herramienta

fundamental era la adquisición de conocimientos fuera de

las fronteras españolas. Por ello, el principal programa

de la JAE fue el de becar a profesores e investigadores

para que completaran su formación en los centros

universitarios y científicos mas relevantes en Europa.

Hasta su disolución con la contienda civil en 1939, la

JAE tuvo un protagonismo central en el impulso de la

ciencia y la apertura de los círculos académicos y

universitarios ligados a Europa. Fue un vehículo de

conexión entre las universidades españolas y europeas y

rompió la dinámica de aislamiento y de falta de

comunicación. Las universidades y centros de

investigación alemanes fueron uno de los principales

destinos de los becados o pensionados por la JAE.

Ejemplo de lo que decimos es el hecho de que,

aproximadamente, de las 1.700 pensiones que se

concedieron a lo largo de su breve historia, Alemania

fue uno de los principales destinos solicitados por

profesores e investigadores, con un 22% de las becas,

sólo por detrás del país más visitado, que fue Francia

con un 29%. Como ejemplo de ello, entre los muchos

valencianos que disfrutaron de estas becas se encontraba

Juan Peset Aleixandre, que fue pensionado por la JAE en

noviembre de 1907 para ampliar estudios en unos

laboratorios en Wiesbaden, bajo la tutoría del Dr.

Fresenius, a orillas del Rin y a escasos kilómetros de

Maguncia.

Gonzalo Montiel Roig y Elena Martínez García

Universitat de València |

|

|

|

|

|

|

|