Introducción

El cáncer es un proceso patológico de una gran importancia

social demostrada por sus cifras epidemiológicas tanto a nivel

mundial -es la tercera causa de muerte en los humanos-, como en nuestro

medio, donde cada año, 1 de cada 4 ciudadanos europeos muere

de esta enfermedad. La misma importancia refleja su morbilidad ya

que cada año se generan más de un millón de casos

nuevos de cáncer en la Unión Europea(1). Por este motivo,

la enfermedad acarrea una gran cantidad de gastos económicos

y un importante esfuerzo de investigación.

Sin perder de vista la perspectiva científica y sin dejar de

mencionar los nuevos avances técnicos en el diagnóstico,

estadiaje y terapéutica, cada vez acumula más importancia

el estudio desde un punto de vista psicológico. Dentro de este

ámbito se afirma, por ejemplo, que más de la mitad de

los pacientes que sufren algún tipo de cáncer presenta

trastornos mentales(2).

Pero existe todavía un nivel en el cual sería necesario

profundizar por su relevancia respecto a la prevención, tratamiento

y correcta asimilación de una enfermedad. Se trata del nivel

psico-social, que atañe tanto a los enfermos como a las personas

no afectadas, y en el que confluyen un complejo conjunto de conocimientos

científicos y populares, la escala de valores y otros elementos

culturales, como las creencias, que determinan la reacción

general de la sociedad y la particular de cada individuo frente a

una enfermedad.

La enfermedad irrumpe en la sociedad por dos vías: afecta personalmente

a un individuo y lo convierte en paciente, por una parte; alcanza

también de forma indirecta a los demás individuos de

dicha sociedad, convirtiéndolos en observadores participativos,

en mayor o menor grado, de la enfermedad. La sociedad, y cada paciente,

entablarán una relación médico-enfermo de la

cual asimilarán elementos científicos y técnicos

que, junto con los otros elementos culturales mencionados, darán

lugar a una interpretación de la enfermedad socialmente determinada.

Este esquema de acción es perfectamente aplicable al cáncer,

por lo que la labor científica primaria sería conocer

la concepción sociocultural del mismo que permita averiguar

la posición de la sociedad frente a dicha enfermedad. Este

es el motivo de la realización de este trabajo, que persigue

los siguientes objetivos: conocer las características que aporta

la población sobre la enfermedad y sobre los distintos tipos

de cáncer más frecuente en la sociedad; cotejar la información

que posee la población con la que proporciona la medicina científica;

conocer la confianza de la sociedad en sus diferentes sistemas médicos,

y reflejar las carencias de información desde un punto de vista

preventivo.

Si se consiguen analizar estos elementos, la perspectiva sociocultural

podrá ser utilizada como herramienta en los estudios científicos

en torno al cáncer.

Material y

métodos

El diseño del trabajo es de tipo transversal. La población

estudiada comprende los habitantes del barrio de la Ciudad Fallera

(Distrito de Benicalap), situado al noroeste de Valencia. Por su situación

geográfica se puede observar un cierto grado de aislamiento

respecto al núcleo de la ciudad. Es una zona segregada con

predominio de la clase asalariada y bajo nivel de instrucción

(6% analfabetismo, 80% estudios primarios, 10% estudios secundarios

y 4% estudios universitarios), así como una alta tasa de paro.

El 52% de la población ha nacido en la ciudad de Valencia (3,4,5,6).

Respecto al perfil sanitario, el hospital de referencia de la población

es "La Fe", situado en el distrito de Campanar. La atención

primaria cuenta con un ambulatorio, que carece de la organización

de centro de salud. El distrito de Benicalap posee 19 farmacias, 5

herboristerías o tiendas de dietética y también

ejercen cuatro sanadores reconocidos en la zona.

La población es de 6.383 habitantes (50.3% mujeres) con un

predominio de la población joven. Para la obtención

de la muestra se ha optado por la población de la Ciudad Fallera

perteneciente al pueblo médico y de edad mayor o igual a 15

años (5.444 habitantes). Para una confianza del 95% y un error

de ± 7%, la muestra corresponde a 200 habitantes, que refleja

un coeficiente de elevación de 27.22 y una fracción

de muestreo del 4%. La distribución de la muestra según

sexo y edad se representa en la Tabla 1. Como proceso aleatorio de

muestreo se ha utilizado la ruta aleatoria (7).

Tabla

1: Distribución de la muestra por sexo y edad.

|

Edad

(años)

|

Población

masculina

|

Muestra

Hombres

|

Población

femenina

|

Muestra

de mujeres

|

|

15-19

|

310

|

12

|

305

|

11

|

|

20-34

|

962

|

36

|

898

|

32

|

|

35-49

|

624

|

23

|

669

|

24

|

|

50-64

|

446

|

17

|

469

|

17

|

|

más

de 65

|

328

|

12

|

433

|

16

|

|

Total

|

2670

|

100

|

2774

|

100

|

Para la obtención de los datos se realizó un cuestionario

(Tabla 2) de tipo personal, estructurado y cerrado, con 27 preguntas

(14 espontáneas y 13 sugeridas con una primera como filtro

y dos de control).

Se hizo una prueba piloto previa con 20 personas para verificar la

comprensión de la encuesta, que ayudó a replantear nuevos

enunciados. El análisis de los datos se ha realizado con la

ayuda de los programas SPSS 6.0 (8) y Excel.

|

Tabla

2: Cuestionario utilizado

|

|

1.

¿Conoce usted la existencia del cáncer?

2. ¿Cuántos tipos de cáncer conoce usted?

3. ¿Cuál cree usted que es el cáncer más

agresivo?

4. ¿Cuál cree usted que es el cáncer menos

agresivo?

5. ¿Cuál cree usted que es el cáncer más

frecuente en mujeres?

6. ¿Cuál cree usted que es el cáncer más

frecuente en hombres?

7. ¿Cuál cree usted que es el cáncer más

frecuente en niños (0-14 años)?

8. ¿Cuál cree usted que es el cáncer más

frecuente en adolescentes (15-19 años)?

9. ¿Cuál cree usted que es el cáncer más

frecuente en adultos (20-64 años)?

10. ¿Cuál cree usted que es el cáncer más

frecuente en personas mayores (65 y más años)?

11. ¿Cuál cree usted que es la edad más

frecuente en la que aparece el cáncer?

12. ¿Qué causas cree usted que pueden desencadenar

cáncer?

13. De todas las causas anteriores, ¿cuál cree

usted que es la más importante?

14. ¿Cree usted que el cáncer se contagia?

15. ¿Conoce algún caso de cáncer en su

medio social?

16. ¿Conoce algún caso de cáncer en su

familia?

17. ¿Cuál es el cáncer más temido

por usted?

18. Cuándo posee algún desarreglo en su cuerpo

que cree usted extraño o algún síntoma

que el médico no consigue encasillar, ¿lo atribuye

alguna vez a un pensamiento de cáncer?

19. ¿Sabe usted que es el "diagnóstico precoz"?

20. ¿Cree usted que es útil el diagnóstico

precoz en el tratamiento del cáncer?

21. ¿Cree usted que los sanadores, acupuntores, masajistas,

naturistas u otros procedimientos que conozca usted no relacionados

con la medicina científica pueden diagnosticar el cáncer?

22. ¿Cuál cree usted que es el cáncer con

más posibilidades de curarse?

23. ¿Cree usted que la medicina actual puede curar el

cáncer?

24. ¿Cree usted que la medicina actual puede aliviar

los síntomas generados por el cáncer (dolor, mal

estado general, vómitos)?

25. ¿Cree usted que los sanadores, acupuntores, masajistas,

naturistas u otros procedimientos que conozca usted no relacionados

con la medicina científica pueden curar el cáncer?

26. ¿Cree usted que los sanadores, acupuntores, masajistas,

naturistas u otros procedimientos que conozca usted no relacionados

con la medicina científica pueden aliviar los síntomas

generados por el cáncer (dolor, mal estado general, vómitos)?

27. ¿De dónde saca usted la información

sobre el cáncer: documentación general, documentación

especializada, comentarios de la calle y experiencia personal,

propia o cercana?

|

Resultados

El 100% de la población encuestada conoce la existencia del

cáncer como enfermedad porque es requisito indispensable para

la realización del cuestionario. Sin embargo, existían

personas que no conocían su existencia o no deseaban contestar

el cuestionario. No hemos reflejado este porcentaje de población

por ser mínimo. Respecto a la edad más frecuente de

aparición de cáncer, un 55% de la población afirma

que se encuentra en el intervalo de 40-59 años. El 15% piensa

que puede ocurrir a cualquier edad.

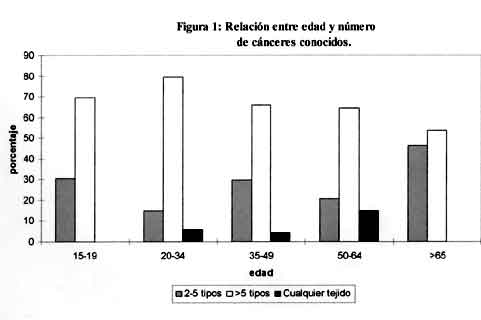

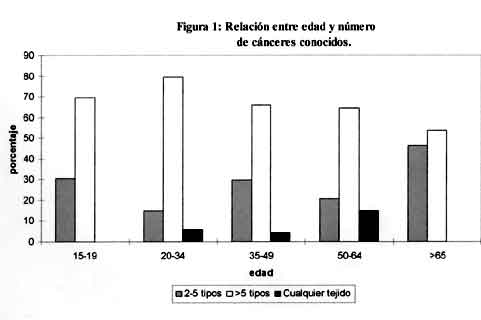

Desde el punto de vista cuantitativo, el 68% de la población

conoce más de 5 tipos de cáncer, el 26% de 2 a 5 tipos

y un 6% conoce la posibilidad de que el cáncer se genere en

cualquier tejido. Cabe resaltar que ningún encuestado ha mencionado

sólo un tipo de cáncer. Por la edad (Figura 1), el intervalo

constituido por los individuos entre 20-34 años es el que más

tipos de cáncer es capaz de citar, mientras que los mayores

de 65 años son los que menos tipos nombran. El conocimiento

de que el cáncer puede generarse en cualquier tejido no es

conocido por la población entre 15-19 años y mayores

de 65.

La Figura 2 muestra

los tipos de cáncer conocidos analizados de manera cualitativa,

según sexos.

El cáncer más agresivo, teniendo en cuenta que la agresividad

se refiere al que más síntomas y signos genera junto

a una mayor carga psicológica negativa, es el de pulmón

(23%), seguido de la leucemia y el linfoma (14.5%) y el de hígado

(11.5%). Tanto el cáncer de garganta como los referentes al

aparato urinario no se asocian a la agresividad. Cabe destacar que

el 8.5% de la población opina que todos los cánceres

son igualmente agresivos.

La población sólo resalta dos tipos de cáncer

como menos agresivos: el cáncer de mama, un 30%, y el cáncer

de piel, un 24.5%. Un 8.5% piensa que ningún cáncer

es poco agresivo. Las mujeres consideran el cáncer de mama

menos agresivo (38%) que los hombres (22%).

El 89.5% de la población opina que el cáncer de mama

es el más frecuente en mujeres, seguido de los cánceres

del aparato genital femenino (6.5%). El cáncer considerado

más frecuente en hombres es el de próstata (45%), seguido

del cáncer de pulmón (39%).

Respecto a edades, el cáncer que se considera más frecuente

en niños y adolescentes es la leucemia (58.5% y 30% respectivamente).

Hay un importante número de abstenciones, incluso la afirmación

de la inexistencia de cáncer en estos grupos de edad (1% y

0.5% respectivamente). El cáncer más frecuente en adultos

es considerado el de pulmón (41.5%), seguido del de mama (10%),

hígado (6%) y estómago (5.5%). En personas mayores de

65 años el cáncer de próstata es el más

nombrado (28%) seguido del de pulmón (25.5%), colon, y resto

de tubo digestivo (6.5%) e hígado (6%).

Respecto al cáncer más temido, un 30% de la población

afirma temer todos los tipos de cáncer, el 18% teme más

al cáncer de pulmón y el 12.5% al de mama. Un 6.5% de

la población afirma no temer ningún tipo de cáncer.

Un 32% de la población relaciona el cáncer más

temido con el más agresivo. El más relacionado es el

cáncer de pulmón por un 9.5%.

Cuando se pregunta si hay un "pensamiento" de cáncer

alguna vez ante un síntoma extraño, el 55% lo niega

y el 45% restante lo afirma o duda. El 4.5% de la población

(entre 25 y 60 años) ha pensado alguna vez en el cáncer

ante un síntoma dudoso y teme todo tipo de cáncer. Se

puede considerar este porcentaje de población como la más

temerosa ante este tipo de enfermedad.

Respecto al conocimiento de casos de cáncer, el 84% de la población

afirma conocer casos de cáncer en su medio social, y un 70%

conoce casos en su familia. Un 66.5% conoce casos de cáncer

tanto en su medio social como familiar. Este porcentaje es similar

en ambos sexos.

Los medios de comunicación de los que la población obtiene

información sobre el cáncer quedan reflejados en la

Figura 3. Se entiende por documentación general aquélla

que proporcionan periódicos, revistas, televisión y

radio, y la documentación especial se refiere a la información

proporcionada por los médicos e instituciones sanitarias y

los libros y revistas médico-científicas.

Factores etiológicos

y desencadenantes del cáncer

Cuando se pregunta si el cáncer puede ser una enfermedad contagiosa,

explicando las posibles vías de transmisión, el 95%

de la población opina que el cáncer no se contagia mientras

que el 5% restante duda o cree en esta posibilidad.

El 79% de la población es capaz de nombrar entre 2 y 5 causas

o agentes desencadenantes de cáncer y tan sólo un 4%

cita más de 5.

Las causas más frecuentemente mencionadas son el tabaco, la

herencia, la mala alimentación, el alcohol y la contaminación.

Cabe resaltar la mención de causas conductuales (falta de higiene,

"estrés", falta de ejercicio físico, falta

de descanso, "vicios", falta de control propio y "dejadez")

así como valores humanos (Dios, el destino, la mala suerte,

los disgustos y la "negatividad" de la persona).

Estudio del

diagnóstico precoz

Para validar la respuesta afirmativa se pedía al entrevistado

una definición de diagnóstico precoz que debía

asemejarse lo más posible al contenido de la siguiente: "Técnicas

o actividades médicas con carácter poblacional utilizadas

para la detección de procesos oncológicos en estadios

primarios(1)".

El 64.5% de la población conoce el significado de diagnóstico

precoz mientras que el 29.5% no lo conoce y el 6% duda. Según

el sexo, las mujeres conocen sutilmente más el concepto de

diagnóstico precoz (un 69% frente a un 60% en hombres). Un

31% de mujeres no conoce o duda sobre el diagnóstico precoz,

frente a un 40% de hombres. El conocimiento del diagnóstico

precoz según la edad está representado en la Figura

4.

Respecto a la utilidad del diagnóstico precoz, un 59.5% del

total de la población afirma que sería útil,

mientras que un 40.5% lo niega o duda. Es interesante resaltar que

no toda la población que lo conoce afirma que es útil,

ya que un 12.4% duda o niega su utilidad.

Respecto al cáncer con más posibilidades de curación,

un 43.5% afirma que es el de mama, seguido del cáncer de piel

(13.5%) y del cáncer diagnosticado a tiempo (9.5%). Cabe resaltar

que un 18% de la población desconoce la posibilidad de curación.

Los dos tipos de cáncer con más posibilidades de curación

coinciden con los dos tipos de cáncer nombrados como menos

agresivos.

Se ha considerado que el verdadero concienciado sobre el diagnóstico

precoz debería reunir las siguientes características:

afirmar que el cáncer que se puede curar y el menos agresivo

es el diagnosticado a tiempo, así como conocer el diagnóstico

precoz y creer que es útil. Corresponde al 2% de la población.

Confianza en

los distintos sistemas médicos

Respecto a la posibilidad de diagnóstico de cáncer por

la folkmedicina, el 63% de la población lo niega y el resto

lo duda o afirma.

Cuando se pregunta por la posibilidad de curación del cáncer,

un 45% de la población afirma que la medicina actual reuniría

las condiciones para ello, frente a un 5% que confía en la

folkmedicina para la curación del cáncer.

Respecto al alivio de los síntomas generados por el cáncer,

un 85% de la población opina que la medicina moderna estaría

preparada para ello, pero un 41% confía en las posibilidades

de la folkmedicina.

En resumen, la confianza de la población en sus sistemas médicos

se muestra en la Figura 5. Se entiende por confianza dudosa la que

poseen aquellas personas que han dudado en alguna de las preguntas

relacionadas con los sistemas médicos, es decir, el porcentaje

de población que no se decanta plenamente por la medicina científica

o la folkmedicina y que, llegado el momento, no sabrían decidir

cuál es la mejor o cuál podría solucionar la

enfermedad.

Discusión y conclusiones

El cáncer es una enfermedad de interés social. Se considera

una enfermedad severa, poco curable y temida, ya que predomina el

temor a cualquiera de sus clases, existe un elevado porcentaje de

casos conocidos del entorno familiar y social, y más de la

mitad de la población duda o afirma preocuparse por él

ante síntomas extraños. No se considera una enfermedad

contagiosa.

En general la población posee un conocimiento básico

del cáncer en lo que se refiere a lo que podríamos llamar

"su descripción"; no así en cuanto a los medios

diagnósticos y terapéuticos.

En cada pregunta existe un marcado predominio de uno o dos cánceres

respecto a los restantes; se podría decir que la población

posee un concepto de lo que se podría llamar "cáncer

tipo". Este hecho puede observarse en la Figura 6.

La penetración de información sobre la realidad de los

cánceres en la población es lenta, ya que la opinión

respecto a los que son más frecuentes no concuerda con los

resultados científicos actuales, sino más bien, con

las ideas de hace más de una década. Por ejemplo, la

población afirma que el cáncer más frecuente

en hombres es el de próstata, cuando actualmente es el de pulmón.

Tampoco concede importancia a este tipo de cáncer en las mujeres,

cuando es un problema actualmente en aumento.

Se demuestra que la población asimila términos y conceptos

técnicos dependiendo de la morbilidad de cada tipo de cáncer.

Por ejemplo, "metástasis" y "leucemia"

(sustituyendo al concepto "cáncer de sangre") son

asumidas, pero "sarcoma", "retinoblastoma" o "mieloma"

son nombrados por una pequeña parte de la población,

casi siempre coincidiendo con una vivencia más directa deestos

tipos de tumores. Otros se están incorporando al saber popular,

como el término "melanoma", en vez de "cáncer

de piel".

La población estudiada también sustituye el hecho de

que algunas enfermedades pueden evolucionar hacia el cáncer

por la certeza de que éstas acaban siempre en cáncer.

Tal es el caso de la cirrosis hepática, que la gente asocia

inexorablemente a cáncer de hígado.

La población no discrimina tipos concretos de cáncer,

sino que asocia distintos tipos de cáncer a una determinada

región orgánica. Por ejemplo, el cáncer de vesícula

biliar lo incluye dentro de los tumores hepáticos o no distinguen

las leucemias de los linfomas. Es tarea de los especialistas decidir

si se debe realizar algún tipo de educación sanitaria

al respecto.

Las mujeres conocen más tipos de cáncer que los hombres;

conocen los que afectan a su aparato genital mejor que los hombres

los del suyo, e incluso conocen mejor los tumores que afectan al aparato

genital masculino. Los hombres poseen mejor información sobre

la frecuencia del cáncer de pulmón y las mujeres sobre

la del cáncer de mama.

El concepto de diagnóstico precoz es conocido, aunque existe

un importante porcentaje de población que duda o no lo conoce

y, además, un escaso porcentaje tiene conciencia de su importancia.

Los grupos de población a los que se debería informar

más son los constituidos por jóvenes y por las personas

mayores de 65 años.

En cuanto a los factores de riesgo, el tabaco, el alcohol y la polución

atmosférica son conocidos. La mala alimentación debería

ser considerada más importante, así como la ocupación,

ya que a pesar de que en el barrio predominan los asalariados, no

se reconoce su importancia como factor de riesgo. También se

desconocen otros factores no menos importantes como los virus, las

radiaciones y el envejecimiento. La población concede más

importancia a la herencia que la comunidad científica. Otro

rasgo que diferencia a la población de la comunidad científica

es que aquéllos consideran factores de riesgo los aspectos

morales y creenciales.

En cuanto a la confianza en los distintos sistemas médicos,

la población tiene más confianza en la medicina científica

que en la folkmedicina. Ésta está desacreditada a la

hora de diagnosticar el cáncer, aunque el mayor porcentaje

de la población es tolerante frente a las dos.

Si se realiza una comparación entre los datos obtenidos a partir

de la población y los extraídos del Instituto Nacional

de Estadística (9,10), se llega a la conclusión de que

la población conoce mejor los cánceres más frecuentes

que los menos frecuentes. La población tan sólo posee

información de los tumores más frecuentes y más

"impactantes" (pulmón y mama), pero está estancada

la correspondiente a cánceres menos frecuentes, pero no por

ello menos importantes, como son los tumores digestivos.

A esto se añade una forma de documentarse sobre el tema del

cáncer inadecuada o sesgada, que se traduce, por ejemplo, en

las ideas acerca de las causas productoras de cáncer. Para

mejorar este aspecto, los medios de información deberían

estar mejor orientados por personal adecuado, ateniéndose siempre

a las limitaciones de la población en lo que a los conocimientos

especializados se refiere.

Aunque existen trabajos orientados hacia la concepción social

de enfermedad (11), se debería hacer mayor hincapié

en este tipo de estudios y no solo en trabajos de tipo epidemiológico,

con el objetivo de mejorar la calidad asistencial.

Notas

1. González Enríquez, J.; Ascunce Elizaga, N.; Epidemiología

y prevención. Oncología médica. En: Farreras-Rozman.

Medicina interna. 13ª ed. Madrid. Ed. Mosby / Doyma Libros,

1995. pp.1138-1139.

2. Kaplan, H.I.; Sadock, B.J.; Grebb, J.A.; Sinopsis de psiquiatría.

7ª ed. Editorial médica panamericana.

3. Anuari estadístic de la ciutat de València 1997.

Ajuntament de València. Àrea d'Administració

general / Oficina d'Estadística.

4. Anuario estadístico de la Comunidad Valenciana. Generalitat

Valenciana. Direcció General d'Economia / IVE. 1995.

5. Característiques de la població de València.

Padró municipal d'habitants 1996. Ajuntament de València.

Oficina d'Estadística.

6. Comissió municipal per a la redistribució territorial

i administrativa. Els nous districtes de la ciutat de València.

Publicacions de l'Arxiu Municipal de València. Ajuntament de

València. Valencia 1981.

7. Miquel, S. et al. Investigación de mercados.

Madrid. Mc. Graw-Hill Interamericana de España S.A., 1997.

8. Visauta Vinacua, B. Análisis estadístico con SPSS

para Windows: estadística básica. Madrid. Mc. Graw-Hill

Interamericana de España. S.A.U., 1997.

9. Encuesta de morbilidad hospitalaria 1995. INE.

10. Estadística del movimiento natural de la población.

Defunciones según causa de muerte 1994. INE.

11. Encuesta de salud de la Comunidad Valenciana. 1990-1991.

Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat i Consum.