Cosas que sé de Román Gubern

(Publicado en Lateral, núm.

73, enero de 2001)

Justo Serna

Meses

atrás, en abril del año 2000, la revista Lateral

dedicaba unas páginas a Román Gubern con motivo de la aparición de dos libros

suyos. Se le entrevistaba sobre estas novedades y sobre su trayectoria, sobre

sus ideas y sus objetos. Un hecho circunstancial venía coincidir con esta

atención periodística: los historiadores contemporaneístas le dedicaban a

Gubern un pequeño y sentido homenaje. En mayo, en la ciudad de Valencia se

celebraba un congreso de historia. Era un acto académico importante –pero acto

académico, al fin-- en el que con el título "El siglo XX: balance y

perspectivas" se reunían especialistas de todo el mundo para debatir a

propósito de las desdichas y las conquistas de nuestro tiempo. Entre otras hubo

alguna sesión dedicada a "El siglo de la comunicación de masas", a

los avatares y a los efectos del cine, de la radio, de la televisión, de los

cómics, en nuestras vidas. El objeto era vasto, muy vasto, ciertamente, y el

tiempo de una sesión no podía dar cabida a la variedad de asuntos y de

registros que debían abordarse. Los organizadores prefirieron tratarlos tomando

como hilo conductor, como espléndida excusa, los libros, la reflexión, la vida

y el esfuerzo intelectual de Román Gubern. Una vida no se resume en dos horas

de charla, la dicha y el dolor, el alborozo, el éxtasis y la tristeza no se

abrevian en ciento veinte minutos, una obra y la sucesión de pensamientos y de

interpelaciones a que dan lugar no se agotan en un instante. Ahora bien,

hacerlo en forma de homenaje a uno de nuestros grandes era un modo afectivo y

efectivo de intentarlo. ¿Por qué centrar el asunto de la comunicación de masas

en la obra de un solo especialista? Las

líneas que siguen son la justificación de ese acto, el motivo que dio

fundamento a esa elección, a lo razonable de esa elección; y son unas palabras

en las que se explora la afinidad de Román Gubern con los historiadores, por

qué efectivamente es y se siente un historiador, por qué sus

múltiples dedicaciones y tareas se resumen en el oficio de historiador, como a

él mismo le agrada decir.

Para

empezar diremos que Gubern es un viejo conocido de todos nosotros, de los

lectores, de quienes frecuentamos las librerías y el ensayo, y su trayectoria

intelectual, sus libros, su amor y su dedicación al cinematógrafo y a los mass media así lo justifican. Es un

polígrafo cultísimo, dotado de lecturas, un maduro analista, un observador

participante que se sabe envuelto en aquello mismo que trata, un inquieto

investigador, alguien que menudea aquí y allá, un conversador urgente que

seduce con desparpajo, con un torrente de palabras, un polemista correoso que

no se deja impresionar fácilmente y un académico contenido, disciplinado,

laborioso, paciente. Es catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, es

autor de numerosos trabajos sobre los mass

media y es, en fin, un reputado historiador

del séptimo arte. Su Historia del cine,

que apareció por vez primera en la ya lejana fecha de 1969, es un clásico que

cuenta con diversas traducciones e innumerables reediciones y reimpresiones, y

es por eso mismo una obra de referencia en la cultura europea. En todo caso,

dicho volumen es sólo uno más de los muchísimos que ha dedicado al cine, y en

particular al cine español (el de la época republicana, el de Benito Perojo, la

censura franquista, etcétera). Dentro de esta especialidad, por ejemplo, le

debemos también un imperecedero y divertidísimo estudio sobre Raza: un ensueño del general Franco

(1977), en el que nos mostraba y radiografiaba las averías psíquicas y las

fantasías reparadoras de Francisco Franco;

de aquel jefe de Estado –ustedes lo recordarán— al que agradaban la vida

austera de cuartel, las botas de Segarra, la dureza de trato y la literatura,

bueno, cierto tipo de literatura, la literatura edificante como la que

escribiera su alter ego, Jaime de

Andrade. Tratando de estas cosas, abordando a Franco y sus fantasías, entenderemos

por qué la condición de historiador del cine que Gubern ejerce no puede

separarse de su antiguo compromiso político, de su esforzada y fructífera

recuperación de la memoria cultural de varias generaciones mutiladas por aquel

señor de mostacho masculino y galopante aquejado de voz atiplada. Un ejemplo

sobresaliente de esto último –y próximo en el tiempo-- es sin duda Proyector de luna (1999), ese libro en

el que trata de la relación de la generación del 27 y el cine, de la fértil y

fundadora relación que la literatura mantuvo con el cinematógrafo.

Pero, además de erudito e

investigador, Gubern es un afamado semiótico –o como dirían los franceses un

semiólogo--, un analista transdisciplinario, dispuesto siempre a saltarse los

frenos y las barreras, un estudioso fino de la cultura de masas, alguien que no

se contenta con las perezas y las rutinas de los saberes académicos y que, en

compensación, trata de rebasar sus límites. La mejor producción editorial de

este fin de siglo se da en ese terreno fronterizo precisamente, en ese dominio

de géneros confusos –por emplear la expresión de Clifford Geertz— en el que se

reúnen perspectivas diversas y al que acude un yo que se esfuerza por conocer,

por averiguar y por entenderse a sí mismo. Por esa razón en los volúmenes de

Gubern se suceden en difícil y en sutil congruencia los puntos de vista, las

referencias, las filiaciones, los préstamos teóricos y las combinaciones

analíticas. Lejos de aherrojarse, en vez de adaptar sus estudios a las costuras

de una sola tradición, en lugar de mostrar fidelidad a una única escuela,

Gubern se nos escapa y se multiplica. Así, no es extraño que emprenda audaces

incursiones en la antropología cultural y en el psicoanálisis, en la etología

y en la estética, en la psicología y en

la historia. Así, no es extraño que en sus libros emprenda un largo viaje

--como en aquella famosa elipsis de 2001 en

la que pasábamos de los primates a la estación espacial--; un largo viaje que nos lleva

desde nuestro pasado más remoto al futuro inmediato, desde el bisonte que

nos amenazó a la realidad virtual en la que nos guarecemos, desde el simio que

fuimos y somos hasta el eros electrónico

y un poco triste de nuestros días.

Fue

profesor en Estados Unidos, en la soleada California de hippismo y del make love,

not war, una California en la que se

exilió huyendo de un régimen que empezaba a heder, un régimen mediocre, ignaro,

durísimo, convaleciente y penoso; fue también, años después, director del

Instituto Cervantes en Roma bajo mandato socialista; y fue y sigue siendo un

activo miembro de numerosas asociaciones internacionales constituidas para

fomentar y difundir la historia del cine y del análisis semiótico. Tiene ya una

bibliografía dilatada, oceánica, premiada y variada y es autor de una

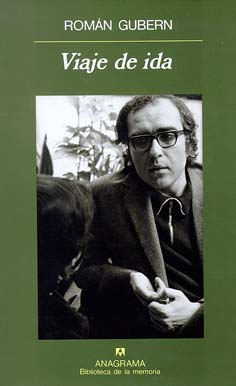

interesantísima, informativa y caudalosa autobiografía, Viaje de ida (1997). Es este último un volumen que apareció

publicado en la prestigiosa colección que la editorial Anagrama dedica a la

memoria y en la que son sus vecinos Foucault, Proust, Nabokov o Wittgenstein,

entre otros. Esta obra es ciertamente pudorosa, más aún cicatera en el relato

de intimidades, como corresponde --diría yo-- a un caballero de los de antes,

celoso guardián de su vida privada. Pero ha merecido los máximos elogios. Sus

páginas reúnen recuerdo personal y radiografía sociológica, nostalgia y

análisis, humor y expansión; nos proporcionan siempre momentos de lectura

placentera y provechosa, y contienen una historia menuda y épica a la vez, un

minucioso autorretrato de grupo, una evocación de la gauche divine barcelonesa, de esa España inquieta, noble y moderna

que logró auparse por encima de la represión política, de la mediocridad

cultural y de la estolidez moral de la dictadura. Precisamente lo que alcanzó

el propio Román Gubern.

Somos

hijos de nuestro tiempo y del linaje, de nuestras filiaciones. Pero, además,

somos o queremos aspirar a ser hombres libres. Es libre aquel que consigue

suspender parte de la expectativas que se vuelcan sobre él, quien logra pensar

de otro modo de lo que podía esperarse en razón de su origen, de su medio, de

su estado y de su función. Reparemos, por ejemplo, en lo que anotaba Jon

Juaristi en el prólogo a un libro de Aurelio Arteta, algo dicho con un cierto

fatalismo freudiano. Nacemos en el seno de una familia y de una tradición,

nacemos heredando genes y taras y nos pasamos la vida tratando de distanciarnos

del padre, tratando de no reproducir aquello que nos incomoda del progenitor.

Y, sin embargo, después del esfuerzo, después de años de empeño, llega un día

en nuestra madurez en que el espejo cotidiano, el espejo ordinario que nos

devuelve nuestra imagen, nos da una irreparable lección, ese espejo literal,

primitivo y lacaniano al que alguna vez también se ha referido Román Gubern.

Mirando bien, con minucia, al contemplarse uno mismo ante el espejo descubrimos

al padre, sus perfiles; redescubrimos el rostro del padre que aún nos habita y

que reaparece entre los pliegues de la piel y las roturas del tiempo. Nadie

escapa de su época ni de sus genes si no es para recaer en el delirio y en la

incomunicación. Somos, pues, hijos de nuestras filiaciones, como también lo es,

por supuesto, Román Gubern. Pero su vida confirma en la práctica el sabio

dictamen de los moralistas acerca del hombre libre, acerca de la poiesis de nuestro ser, acerca de la

vida autodeterminada a la que aspiramos.

En

efecto, hay ciertos individuos –esos hombres libres-- a los que debemos mucho;

son quienes supieron ir más allá de lo que se esperaba de ellos, y en vez de

ser sin más productos de su tiempo, expresión rutinaria y previsible de su medio,

en vez de acomodarse a sus coerciones y gratificaciones, acabaron siendo

productos contra su tiempo. Román Gubern rompió con algunos de los atavismos y

tradiciones de las buenas familias de Barcelona; rompió con alguna de las

evidencias incontrovertibles de la burguesía catalana; defraudó algunas de las

expectativas dinásticas que se volcaron sobre él; logró, además, escapar de un

régimen político arcaico que había hecho de la altanería miserable su divisa;

y, en fin, supo hacer de sí mismo algo diferente, supo hacer –en palabras prestadas

de Kipling-- algo de sí mismo, imperfecto, sin sentir nostalgia del limo

original, sin pedir reparación. Aunque sólo fuera por eso, lo envidiamos, y

sería todo un honor para los historiadores que se considerase también uno de los

nuestros.

Pues

bien, así es. Él mismo insiste siempre que puede en esta condición, en la

condición de historiador que reúne atavíos tan distintos, competencias tan

diversas. En el sentido que le atribuye Gubern, el historiador sería un

merodeador, alguien especialmente dotado para sortear las barreras

disciplinarias, las rigideces y la autarquía de los saberes institucionales con

lenguajes establecidos y cerrados, con ínfulas científicas. El historiador

según nuestro autor no es aquel diletante que destina su tiempo al pasado, a

exhumar hechos del pasado para conservación, para anticuario; el historiador

según Gubern es, por el contrario, aquel que mira el presente, las urgencias

del presente, y percibe con olfato, con intuición, los vestigios de un

pretérito que se resiste a desaparecer o que logra otear aquello que se

avizora, aquello que suplanta o desmiente el pasado; y, además, lo hace con un

lenguaje rico, torrencial, fertilizado por esta y por aquella disciplina, por

este y por aquel enfoque, sabiendo que se debe al lector. No es el suyo un

eclecticismo incongruente, sino el reconocimiento de un objeto complejo que

requiere aportes y nutrientes diversos. Sus libros son –insisto-- una

radiografía del presente, de lo que queda de un pretérito que se desdibuja, que

se desvanece y de otro pasado que se resiste a desaparecer, y de lo que se

adivina en un porvenir que ya está aquí y que se cierne como esperanza y como

amenaza. Ésa es –o debería ser-- la meta del historiador.