|

Simpatía

por el Vampiro

Justo

Serna |

Publicado en Claves de razón práctica,

núm. 125 (2002), págs. 64-69.

Versión abreviada en la revista digital ojosdepapel.

Conde de Siruela (ed.), El vampiro, Ediciones Siruela, Madrid,

2001.

|

|

|

"So if you meet me have

some courtesy

have some sympathy and some taste

use all your well-learned politesse

or I'll lay your soul to waste,

um

yeah".

Symphathy For the Devil, The

Rolling Stones.

1. ¿Por qué nos fascinan los vampiros, esas figuras dolientes y arcaicas que a

tantos cautivan y repelen? Tenemos a Drácula, el vampiro por antonomasia y

tenemos a sus congéneres, a esos otros chupadores de sangre que no han logrado

desplazarle de la tradición literaria. Cuando se aborda a unos y a otro, parece

razonable empezar preguntándonos sobre el fenómeno cultural del vampirismo,

sobre aquello que los hace comunes. Sin embargo, con ser una interrogación

sensata, esa demanda despersonaliza al vampiro, le resta identidad y nada nos

dice de algo más simple pero decisivo: la comprensión de ese muerto viviente, la comprensión de quien justamente cobra vida

propia manifestando esos sentimientos

desgarradores. Para tratar de modo ordenado este objeto, me permitirán, pues,

distinguir al personaje literario del mito en el que se sustenta o del que

procede o al que expresa concretamente.

Como comprobara Claude Lévi-Strauss, lo

peculiar de un mito es su variedad constitutiva, las innumerables versiones en

que se desdobla originariamente: no hay un mito que sea matriz y unas variantes

que después vengan a multiplicarlo; hay siempre manifestaciones culturales

variadas que le dan forma. Para entender el funcionamiento del mito podríamos

tratarlo como si de un signo lingüístico se tratara, como hiciera Roland

Barthes. Tendríamos, por un lado, un significado y, por otro, un significante.

El significante varía, cambia de lengua a lengua, pero el sentido permanece. En

un poema (o en toda creación propiamente literaria), la forma es decisiva, el

significante es nuclear, y de hecho el poeta hace de su expresión una forma

intencionalmente intransitiva, una connotación que expresa más que designa o

denota el mundo externo. Por tanto, un resumen hecho con otras palabras, una

paráfrasis o un compendio arruinan su lenguaje, lo cercenan eliminando la

función poética. ¿Por qué razón? Porque la función poética –como nos advirtiera

Roman Jakobson— hace patente el signo lingüístico y ahonda la dicotomía

fundamental que se da entre signos y objetos, entre una expresión que deviene

autosuficiente y el mundo externo que ya no denota simplemente. A diferencia de

lo que sucede con la función poética que se da en la literatura, en el mito

propiamente dicho, la palabra no es decisiva, esto es, el significante no es lo

importante, sino la historia que condensa o, mejor, el significado que

contiene. Por eso decía Lévi-Strauss en su Antropología

estructural que los mitos se dejan traducir bien, que se pueden expresar

cambiando las palabras que les sirven de soporte sin que se resienta su

sentido. El poema está dicho exactamente con unas palabras y sólo con esas

palabras que han de preservarse. Los mitos, por el contrario, pueden volverse a

relatar con otras voces, pueden ser reelaborados, condensados, variados, sin

que pierdan valor.

En el vampiro se dan ambas dimensiones.

Por un lado, es mito, es una manifestación transcultural, milenaria, que puede

detectarse aquí y allá, que tiene revestimientos distintos y que expresa alguna

recóndita inquietud humana. Ese hecho, que exprese algo humano, es objeto de

disputa intelectual. ¿Qué significa chupar, chupar sangre en particular, y por

qué ese hecho pavoroso, que tanto nos atemoriza y repele, está presente en

tantas culturas? Por otro, el vampiro es personaje literario, es, por ejemplo, Drácula,

el Drácula de Bram Stoker, en quien se dan los atributos del carácter

literario, aquel que precisa un caudal de voces exactas y concretas para

expresarlo y para expresarse, para describirlo, para definirlo. Decía E. M.

Forster que el personaje redondo es aquel que necesita cientos de páginas para

mostrarse, aquel que requiere palabras y palabras para que lo identifiquemos.

Pero ese personaje necesita no sólo muchas palabras, sino también esas palabras y no otras. Por eso, su

conocimiento quedaría amputado si lo abreviáramos, si lo resumiéramos.

Ambos fenómenos, el del mito y el del poema, se aprecian en el volumen que se titula justamente El vampiro y que edita el Conde de

Siruela en su propia editorial. Se trata de una antología de las mejores narraciones

que lo tratan, que lo describen, que lo relatan, en el siglo en que mayores y

mejores muestras se dieron, el ochocientos. Todas las piezas que allí se reúnen

son, en principio, textos literarios y, por eso, crean a sus respectivos

personajes, tan distintos y tan variados, de acuerdo con las palabras concretas

y diferentes que sus autores emplearon para hacerlos. Pero, a la vez, cada uno

de esos relatos comparte con los restantes la reelaboración y la difusión del

mito. Antes de que esos autores decimonónicos pensaran esas palabras exactas

que utilizaron, les precedía el mito vampírico, la leyenda, la creencia

antigua, milenaria y sublunar, de que hay muertos vivientes y de que se nutren

de algún fluido humano para prolongar así su derrotero antinatural. El Conde de

Siruela ya nos había regalado tiempo atrás con otra antología de similares

características, de la que ésta es añadido y corrección. Vuelve ahora con otro

volumen mejor pensado y elaborado, con prólogos imprescindibles, semejantes a

aquellos que ideara Javier Marías para sus Cuentos

únicos. El libro del Conde constituye seguramente la antología del canon

vampírico, el repertorio fundamental de los textos clásicos sobre esta figura

del muerto viviente. Su extensa y documentada introducción nos precisa la

antigüedad del mito, la prolongada existencia de esa figura agónica y viva, que

acecha, que amenaza y que tanto y a tantos nos conmueve. En ese texto detalla

también algunas de las razones de su significado y que, como decía, son objeto

de disputa intelectual.

2. La sangre, fluido vital, irriga nuestros miembros y

lleva vigor a cada una de las partes de nuestro organismo. Si se trata de

prolongar la vida, la sangre es imprescindible; si se trata de alcanzar la

inmortalidad y de garantizarse un cuerpo que sirva de soporte al alma que nos

constituye, entonces la necesitamos como nutriente. El vampiro expresaría,

pues, aunque de manera terrible, la vieja, la milenaria, necesidad de

sobrevivir. Expresaría el anhelo de resucitar el cuerpo y, por eso, podríamos

tomarlo como el contraejemplo de Cristo. La muerte es un escándalo, un mal del

que no nos reponemos, y esa constatación antigua, ese odioso descubrimiento y

esa herida narcisista nos han hecho soñar con una artificial prolongación de la

vida. Ser como dioses es, por ejemplo, crear o recrear el mundo. Pero ser como

dioses es también haber logrado la inmortalidad, haber impedido la corrupción

de la carne y el fin del cuerpo. Desde antiguo, por supuesto, el ser humano

trajina con esta idea y alumbra toda clase de quimeras. Una de ellas es la del

vampiro. Pero, atención, no sólo porque el vampiro exprese fantasiosa y

literariamente ese deseo, sino también porque se ha llegado a creer de verdad

en la figura del muerto viviente. Ahora bien, el vampiro o la sangre no aluden

sólo a la inmortalidad con la que algunos o muchos sueñan o han soñado desde

siglos atrás. Hay en él algo más: el acto de chupar, de extraer los fluidos de

los vivos, de succionar.

En la succión hay un abierto significado

sexual, propiamente de excitación erótica. Sobre eso también se extiende el

Conde de Siruela. La succión despierta la epidermis, eriza los cabellos y

alborota los sentidos, provoca un hormigueo y puede hacernos perder el sentido,

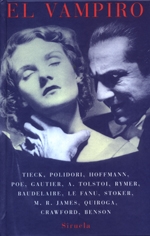

la noción misma de lo real, hasta el umbral del éxtasis. Fíjense, por ejemplo,

en la ilustración que se reproduce en la cubierta del libro que comentamos.

Vemos un fotograma procedente de la vieja y entrañable película de Tod Browning

en el que un lascivo Bela Lugosi se apresta a hincarle los dientes a su próxima

víctima. Pero vemos también el rostro lánguido de Helen Chandler en el que se

esboza un rictus semejante al del éxtasis, seducida, hechizada por el vampiro

que se abalanza sobre ella para succionarla, para mordisquearla, para sorber sus

fluidos. Hace unos años, en un simpático, documentado e inteligente libro

titulado La imagen pornográfica y otras

perversiones ópticas (1989), Román Gubern nos recordaba la proximidad, la

vecindad de gestos y de expresión que hay entre el arrobo místico y el goce

sexual. La analogía es bien conocida. Bocas húmedas que se entreabren, gemidos

que se intuyen, ojos entornados o completamente cerrados, cuellos que se doblan

hasta perder la rigidez que nos da la anatomía de vigilia. El éxtasis, ese

éxtasis, se asemeja a un estado hipnótico, como el que parece experimentar

Helen Chandler en dicho fotograma: con los hombros desnudos e incitadores, con

una piel blanquísima, con los ojos ocultos y seguramente extraviados bajo unos

párpados carnosos, con las cejas perfiladas, con una languidez y un arrobo que

parecen despertar el furor sexual del Conde. Viendo dicha imagen no es

descabellado suponer que fuera ésa la vivencia exacta de los actores, que el

apetito libidinoso, lúbrico, de Drácula y de su víctima fuera de verdad lo que Lugosi y Chandler

estaban experimentando.

Pero no acaba aquí lo que podemos intuir

de esa fascinación y de ese vértigo succionador. Lo más parecido a chupar la

sangre --que es a la postre la principal tarea del vampiro-- es tomar del pecho

materno, la actividad básica del lactante. Sobre esto no se extiende el Conde

de Siruela. Apreciemos esa contigüidad entre el vampiro y el infante. En uno y

otro caso corre por sus labios ese fluido que da vida, que vigoriza, que irriga

el cuerpo. Desde el psicoanálisis sabemos que la proxemia infantil, el contacto carnal con la madre, tiene mucho de

sexual, de goce libidinoso, de puro placer físico. Al parecer, el infante

experimenta un sentimiento primordial, algo así como la vivencia de ser o de

pertenecer a un magma indiferenciado en virtud el cual hay una fusión primitiva

con quien le dio vida y con quien ahora se la prolonga. La primera satisfacción

que el niño tiene procede del mundo externo y consiste básicamente en ser

alimentado. El psicoanálisis habría demostrado que sólo una parte de la

satisfacción es resultado de aliviar su hambre: otra parte procede --decía

Melanie Klein-- del placer que experimenta el bebé cuando su boca es estimulada

al succionar el pecho de su madre sintiendo cómo desciende el flujo tibio de la

leche. Cuando la madre suspende temporalmente la nutrición (porque ella misma

debe vivir al margen de su hijo) o cuando acaba el período lactante (la

primitiva fase oral), el niño sufre la

primera y más grave frustración de su corta vida: el sentimiento de haber

perdido el pecho, el sentimiento de haber perdido a la madre amada, ese objeto

que él mismo ha interiorizado y que le da propiamente la vida. El destete es

siempre doloroso, genera una suerte de odio primario y el anhelo de restituir

la fuente nutricia. El destete definitivo e irreversible es crucial y nos ayuda

a crecer y madurar. Si se nos consiente una temeraria analogía, podríamos decir

que el vampiro es un niño que busca ese fluido, esa fuente de la que está

privado o se cree privado, un infante que se resiste al doloroso trance que es

crecer, madurar y morir, un humano, en fin, que aspira tal vez a regresar a la

fusión originaria con la madre, antes de que el mundo lo negara y le arrebatara

la omnipotencia, la inmortalidad. Pero... estamos dejando correr la imaginación

más allá de lo sensato, como la leche que mana de la ubre primordial.

3. El volumen que comentamos, ese con que nos obsequia

el Conde Siruela, no se justifica sólo por el mito. Es decir, si lo leemos

ahora

no es sólo por esa fascinación que el mito vampírico nos provoca, ni por las

tesis contrapuestas que explicarían la creencia en el vampirismo, tesis de las

que aquí no puedo dar cuenta suficiente y sobre las que se extiende el Conde,

sino porque hay en él una gavilla de relatos en los que habitan unos cuantos

personajes memorables; porque hay unas narraciones que nos entretienen, que nos

atemorizan. “Yo no enseño, yo cuento”, decía Montaigne. En este volumen hay

justamente eso, cuentos, y los cuentos, como sabemos desde antiguo, son la

forma cultural que nos hemos dado los humanos para explicar el sentido del

mundo sin emplear argumentos, lógica o razonamiento explícito. Para cumplir con

esa función los relatos deber ser o contener una alegoría, pero para que sean

de verdad eficaces los cuentos no deben mostrar abiertamente esa enseñanza.

Parafraseando a Montaigne, podríamos decir que la buena narración es aquella en

la que el objetivo expreso y evidente es propiamente contar y no enseñar, pero

en todo relato hay de manera más o menos soterrada un sentido acerca del mundo,

una conclusión aleccionadora que no se suele formular explícitamente. Pues

bien, hay en este volumen, narraciones que cuentan y enseñan, narraciones que

condensan parte de los deseos y de los temores, de las representaciones y de

las quimeras humanas y occidentales. En concreto, son manifestaciones

culturales que van principalmente desde el romanticismo gótico hasta el fin de

siglo decadente, desde la estética de lo sublime, de lo fantástico, de lo

inconsciente que se opone a las Luces, hasta el dionisíaco desbordamiento del

ochocientos finisecular.

Johann Ludwig Tieck, John William

Polidori, E.T.A. Hofmman, Edgar Allan Poe, Théophile Gautier, Joseph Sheridan

Le Fanu, Bram Stoker o M.R. James son algunos de los autores que aquí se

recopilan, algunos de los importantes autores que forman ese canon del

vampirismo. Pero son también algunos de los grandes creadores literarios cuyas

obras se sustentan al margen del mito vampírico. Los tipos de personajes que

aquí aparecen son variados y pueblan narraciones decisivas, algunas de

verdadero logro literario. Hay, por ejemplo, la mujer vampiro, la vampiresa

sensual, en algún caso vampiresa lésbica, la chupadora, la que vuelve a la vida

para satisfacer o prolongar su amor o para eternizarse con el fluido. Son los

casos de la simpática Clarimonda o de la aviesa Carmilla y quizá expresen el

temor decimonónico a la femme fatale,

el miedo a una sexualidad salvaje y gozosa, desbordante, de la mujer lúbrica.

Existe también, claro, el vampiro victoriano, inspirado por ejemplo en

tradiciones rumanas y húngaras, y que es sobre todo un noble, un conde, un

caballero refinado, romántico, de fétido aliento, de palidez mortal o de

sonrosado rostro, irrigado por la sangre que sorbe y que lo nutre. Son los

casos de Lord Ruthven, de Varney, de Drácula o de Magnus.

Ahora bien, lo que hace imperecederas

algunas de estas narraciones no es sólo

haber contribuido a la difusión del mito vampírico, sino haber creado

personajes de auténtico temple y vigor literarios, haber sido contados con

maestría y con palabras concretas que no consienten el resumen o el compendio.

El mejor ejemplo es, sin duda, el de Drácula,

de Bram Stoker. Es tal la potencia del relato que el volumen se justificaría

aunque sólo fuera por las páginas que reproduce. Como es una extensa novela, el

Conde de Siruela ha decidido mantener sólo el inicio de la narración, una parte

del conocido Diario de Jonathan Harker.

Es, desde luego, una decisión discutible, como lo sería si en una antología se

reprodujera tan sólo un cachito de la compleja estructura de Frankenstein, integrada –como se sabe—

por cartas y manuscritos de entidad autónoma. En la obra de Mary Shelley, esos

documentos varios son voces en conflicto, versiones diferentes de los hechos,

unas pertenecientes a Victor y otras al monstruo. Drácula, como bien dice el Conde de Siruela, está concebido a la

manera de las novelas epistolares del setecientos, y justamente por eso

contiene voces diversas, testimonios contrapuestos o complementarios sobre los

hechos. Es decir, Drácula tiene

perspectivas distintas y, por tanto, los avatares son relatados de acuerdo con

variados puntos de vista que corresponden a diarios, cartas y memorandos de

diferentes testigos y protagonistas.

Darnos un solo testimonio acerca del

Conde Drácula, aunque sea el principal, el del pasante legal Jonathan Harker,

el de quien lo visita en Transilvania para fines inmobiliarios, es amputar la

novela, desde luego. Se entiende que, por restricciones mercantiles o

editoriales, esto tenga que ser así, para no abultar las páginas del volumen.

Pero si el lector se resigna y no pide más, no pide ese relato completo tan

fascinante aún (y que podemos volver a leer en la espléndida edición que hiciera

Juan Antonio Molina Foix para Cátedra), entonces resultarán graves

consecuencias para una correcta comprensión psicológica de Jonathan Harker y

del propio Drácula. Como dice el Conde de Siruela, “la tensión creciente de la

atmósfera, de las imágenes, de la energía mítica que desprenden, alcanzan aquí,

literariamente, después de tantas novelas góticas absurdas, su grado máximo.

Por fin, tras tanta exclamación vana, Stoker culmina la imagen gótica, fijando

su belleza”. Pues bien, se trata de eso, de su belleza propiamente literaria o,

mejor, del vértigo que nos hace experimentar lo sublime, la creación dionisíaca

hecha con contención y con sabio artificio.

Pero, insisto, se trata también de la comprensión psicológica de los

personajes, dado que los materiales que faltan impiden saber cómo obran uno y

otro y cuáles son el testimonio de la verdad fiable, el crédito o la autoridad

relatora que cabe dispensarle a Harker. Este hecho es decisivo, como se verá.

Deberemos, por tanto, hablar de Drácula,

de la novela amputada por el Conde... de Siruela, del texto propia y

exclusivamente.

4. Según el

Diccionario de la Real Academia Española, una novela es una “obra literaria en

prosa en la que se narra una acción fingida en todo o en parte, y cuyo fin es

causar placer estético a los lectores con la descripción o pintura de sucesos o

lances interesantes, de caracteres, de pasiones y de certidumbres”. Esa

acepción es la que asocia novela a ficción, al género literario que hace de la

invención su registro. Pero hay otro sentido que el mismo diccionario recoge y

que se nos antoja antitético. Es aquel que identifica novela con conjunto de

“hechos interesantes de la vida real que parecen ficción”. En ambos casos,

aquello que es común es el interés que el repertorio de lances o hechos

despierta: en un caso son invención, dominio propio de la ficción, y en otro

son reales, pero parecen fingidos, imaginados, de tan sorprendentes como son. Drácula es novela en el primer sentido,

lo es externamente, lo es para nosotros sus lectores o destinatarios. Es decir,

sabiendo que todo es inventado, suspendemos nuestro descreimiento y aceptamos

que nos cause placer estético con la descripción o pintura de sucesos o lances

interesantes e imaginados, de caracteres, de pasiones y de certidumbres. Pero,

al margen de los destinatarios, al margen de la invención con que está hecha,

del embuste que allí se narra, Drácula

también podemos tomarla como una novela en el segundo sentido del diccionario,

como un repertorio de hechos significativos de la vida real que de tan extraños

o angustiosos parecen ficción. Las cosas que en Drácula se cuentan internamente crean un mundo propio que bien

podría ser o haber existido, el mundo posible de la ficción novelesca, una

realidad particular construida coherentemente, con su cronología, su geografía,

sus personajes, su narrador. ¿Por qué no nos tomamos Drácula como si fuera un documento histórico, como si esa obra

fuera un texto superviviente de un mundo ontológicamente real y cuyos hechos

sorprendentes son narrados como si de un testimonio se tratara? Me explicaré.

Imaginemos que una guerra o el simple

paso del tiempo hubieran eliminado todo vestigio externo, hubieran destruido

cualquier resto del contexto y del mundo exterior en el que se alumbró esa

ficción. Imaginemos que un hipotético lector accediera a ese relato. Más que

interrogarse si es verdad, si es traslado de un referente ajeno que él no puede

rehacer, que ignora; más que interrogarse si está determinado por la historia

que circundaba y que él ya no podrá vivir, se preguntará por el tipo de mundo

que en esa novela hay. Tomará, pues, ese relato como descripción de un mundo

que es interno, un mundo que está contenido por las palabras de esa narración,

con informaciones prolijas, en algún caso, y con escasez de noticias, en otros.

No le pidan a ese lector que conciba la novela que estudia como un producto

dependiente de un exterior que le daría forma y que le otorgaría sentido. Ese

lector, por ejemplo un hipotético historiador que sólo contara con Drácula como único documento (unus testis), rechazaría esa solución,

porque sabe que si es eso, un documento,

nos enseña (docere) y, por tanto, es

algo que está por algo, algo que pregona una ausencia, algo cuya única materialidad

es la presencia de un texto que milagrosamente ha subsistido a la destrucción

que ocasiona el tiempo. Las novelas están hechas con materiales externos,

cierto, pero en cuanto esos materiales se emplean en el interior ya no son los

que fueron y la imaginación, su nuevo uso y la combinación los alejan del mundo

del que procedían, sean o no ficciones. Las obras de historia son creaciones

sometidas a reglas deontológicas y retóricas, y las novelas son edificaciones

de mundos, de espacios, de geografías, de caracteres, de situaciones, a los que

un narrador otorga sentido y valores y

a los que acceden lectores diversos con saberes diversos, con enciclopedias diversas. Lo que aquel

historiador pide ahora es que tomemos Drácula

como un documento de un mundo allí internamente constituido, un mundo que puede

o suele tener personajes con nombres equivalentes a los reales y que, cuando

tienen fuerza, llegan a sobreponerse a

sus homónimos, desplazándolos. La Inglaterra ideada por Bram Stoker para su

relato de vampiros no es la Inglaterra del ochocientos que averiguan y que

pueden documentar los historiadores, pero las imágenes de aquella primera

Inglaterra llegan a solaparse con los datos que se extraen de las fuentes

históricas, de modo que bien podríamos mostrar su equivalencia y su

verosimilitud.

5. La historia está narrada a partir de una sucesión de

diario de distintas personas, testigos y protagonistas. Ese recurso tiene la

ventaja que permite contar en primera persona con diferentes puntos de vista y

en tiempo real, por la noche, por ejemplo, cuando se hace recuento de lo

sucedido. Con ello, lo sucedido y lo narrado son prácticamente simultáneos: los

personajes no saben ni nadie sabe cuando escribe cuál será el desenlace de esta

historia, si todo acabará bien o mal. Pero hay más que decir sobre este

recurso.

Si de lo que se trataba era de relatar

hechos sorprendentes o interesantes de la vida que parecen ficción –por emplear

la segunda acepción que el diccionario da de la novela--, entonces el peligro

principal que amenaza al narrador es lo que tilden de embustero. En efecto,

estamos ante una novela que trata cosas que se dicen verdaderas pero que

parecen inverosímiles. Dentro de la novela y de acuerdo con los materiales

narrativos organizados por Jonathan Harker, los hechos son verdaderos aunque se

admiten increíbles. Fuera de la novela y de acuerdo con la realidad en la que

estamos los destinatarios, los hechos son falsos pero los toleramos por

verosímiles. Para lograr esa verosimilitud y para no hacer depender de un solo

punto de vista un relato tan sorprendente, la historia aparece contada por

numerosos testigos, gracias a los diarios de quienes protagonizaron o vieron

los avatares. Jonathan Harker es, en efecto, quien organiza los materiales que

sirven de narración a esta historia; es, pues, quien dispone los diarios en un

orden sucesivo que dé continuidad a los hechos. Pero la mayor parte de esos

diarios y los otros documentos son copias, como sabremos al final, dado que los

originales perecieron en un incendio. Por tanto, esa doble circunstancia

narrativa nos obliga a una mínima reflexión.

Aunque participe de algunas de sus

características, asociar esta novela al genero epistolar sin más es un error.

No son cartas que se remitan a destinatarios de los que se espera contrapunto o

respuesta, como fue tan característico en el setecientos, o como vimos en Frankenstein. Además de cartas,

telegramas, recortes de prensa, memorándums o informes médicos, los diarios son

el grueso documental de la obra, diarios de distintos personajes y dispuestos

preferentemente en sucesión, de modo que la acción avanza de acuerdo con

perspectivas que se yuxtaponen. No son diarios íntimos, no revelan las

interioridades de los testigos, sus dudas o zozobras, sus miedos más recónditos.

Son, por el contrario, dietarios que registran los hechos que pasan con

relación al descubrimiento y caza del vampiro. Están concebidos para ser leídos

o, incluso, se escriben por indicación de uno u otro, como si fueran tarea de

documentalista. Son, pues, documentos

propiamente, anotación y registro de lo que acaece, un modo de dejar testimonio

detallado, minucioso y ordenado de unos hechos que por ser tan inverosímiles

muchos los creerán inventados. Quienes los puedan creer ficticios no somos nosotros,

el lector empírico de esta novela; quienes de verdad los pueden considerar

fantasiosos son los narratarios potenciales, los contemporáneos de ese mundo en

el que habita Jonathan Harker. Me refiero no a los ingleses que vivieron en el

siglo XIX histórico, sino a los británicos que viven dentro de la novela,

aquellos que frecuentaban las calles del Londres interno de Drácula, los posibles narratarios.

Pero hay un problema. Aunque el esfuerzo

narrativo de Harker sea loable al disponer en orden esos diarios, su labor

erudita es francamente dudosa. Sabemos que la mayor parte de esos textos

yuxtapuestos, que son el soporte de la trama, sólo son copia que ha subsistido

milagrosamente del incendio que destruyó los documentos. Entonces cabe hacerse

una pregunta decisiva. En todo relato, el destinatario establece un pacto

fiduciario con el autor empírico, que se toma a sí mismo o a otro narrador para

contar los hechos. Ese convenio implícito requiere del escritor la adopción de

una serie de convenciones de género que son como las cláusulas de ese acuerdo,

unas convenciones que permiten reconocer lo que se está leyendo y el sentido o

la verdad que cabe dispensarles. Fijémonos en lo que ocurre con Drácula: todo, absolutamente todo lo que

se relata y que parece expresarse desde numerosos puntos de vista o testigos,

acaba dependiendo de Harker. ¿Podemos confiar en este antiguo pasante de

procurador? Leamos lo que dice Harker al final de la novela, en la nota que se

añade después de haber transcurrido siete años desde los últimos

acontecimientos relatados: "Saqué los documentos de la caja fuerte, donde

han estado desde nuestro regreso, hace ya tanto tiempo. Nos sorprendió el hecho

de que, en toda la enorme cantidad de material que compone esta relación,

apenas haya un solo documento auténtico; únicamente un montón de hojas

mecanografiadas, salvo los últimos cuadernos de Mina, Seward y yo mismo, y la

nota de Van Helsing. Aunque quisiéramos, difícilmente podríamos pedirle a nadie

que aceptase estos documentos como pruebas de una historia tan

descabellada".

¿De verdad podemos dar crédito a este

joven abogado que acudió a Transilvania y que creyó ver cosas y más cosas,

cosas tan descabelladas como muertos vivientes, como lascivas vampiresas, como

chupadores que tomaban sangre para darse fluido nutricio? Hay que ser muy

crédulo para confiar en alguien cuyas únicas pruebas de todos estos hechos

sorprendentes son su palabra y unos documentos que son copia, reproducción.

¿Acaso no será todo esto una fantasía neurótica, una alucinación? Los seres

humanos no vemos la realidad, vemos lo que nuestro marco referencial nos

permite ver. Los seres humanos somos socializados en el seno de una sociedad y

de familia de las que recibimos los recursos con los que contemplar el mundo,

otorgarle significado y concederle orden. Nuestro marco referencial es

múltiple: son préstamos de la sociedad que nos alberga, lecciones formales y

restos diurnos, evidencias de sentido común, tradiciones, recursos religiosos,

elementos que tomamos de familiares, de amigos, de vecinos, pero también de

contemporáneos distantes cuyos ecos absorbemos sin saber, pero también de

antepasados cuyas voces y consejas aún resuenan en nuestro interior.

Contemplemos, pues, desde dentro esta historia: los diarios nos relatan hechos

de los que se predica su verdad; están, además, narrados y ordenados de tal

forma, de acuerdo con una trama sucesiva,

que se les da completa verosimilitud. Sin embargo, analizada desde

dentro y sabedores de que todo depende de Jonathan Harker, la narración se

vuelve finalmente dudosa, pero no por error de Bram Stoker, sino por la

deliberada ambigüedad con que reviste ese relato portentoso. En Frankenstein había narrativas

contrapuestas, contradictorias, que se transmitían desde el Polo y en forma de

carta a una dama burguesa cómodamente instalada en Londres. ¿Quién certifica o

autoriza la verdad de lo relatado? En Frankenstein había testimonios

contrapuestos que nos hacían dudar acerca de la verdad, que nos obligaban a

aceptar el pluralismo irreductible con que enfrentamos el mundo y su

significado. Pero había, además, la transmisión de esos testimonios, las

misivas que se remiten. ¿Cabe otorgar algún valor de verdad a unas cartas que

resumen deposiciones de las que faltan

pruebas? De manera similar –o si cabe de manera más grave--, los lectores de

Harker deben aceptar que todo lo dicho es cierto, que no se han manipulado

documentos que ya no son originales, que lo que Jonathan vio es lo que todos

podríamos haber visto.

6. ¿Y qué es lo que

Harker ha visto y lo que nosotros hemos leído, pero no podemos leer en la

edición del Conde de Siruela? Los hechos abarcan desde el 3 de mayo al 6 de

noviembre de un año cualquiera del ochocientos. Es una historia que tiene un

protagonista principal que nunca testimonia, el Conde Drácula, un noble rumano,

en realidad un vampiro que reside en Transilvania y que tiene intereses

inmobiliarios en la Gran Bretaña victoriana, un protagonista que es un nosferatu que emprende viaje hasta

Inglaterra para regresar finalmente a los Cárpatos en donde encontrará la

muerte y el descanso eterno, ahora sí. Contamos también con Jonathan Harker,

primero pasante de procurador y después abogado en ejercicio y socio de su

antiguo jefe, alguien que acude a asesorar al Conde sobre Inglaterra, sobre lo

inglés y sobre los sistemas legales de propiedad imperantes en las Islas. A él

le debemos los lectores el acceso a esta historia tan descabellada, como

apostilla. Contamos, además, con dos

mujeres Lucy Westenra y Mina Murray, que son las protagonistas implícitas del

relato. Ambas son el ángel del hogar, la promesa de la esposa fiel, abnegada,

prudente, contenida, reservada. A lo largo del relato, es su virtud la que está

en peligro, es su honor lo que está en riesgo, pero sobre todo es la revelación,

la exhumación del ser voluptuoso, pecaminoso que hay en toda mujer desde

tiempos adánicos. Son amigas, son casaderas y son algo atolondradas,

fantasiosas, como corresponde a unas damas distinguidas. Sin embargo, a pesar

la edad (Lucy, por ejemplo, cuenta 19 años), son jóvenes sensatas y comedidas, pero a las que las fantasías pueden

torcer, los sentimientos turbar y las pasiones obnubilar. Mina, en particular,

sueña con la escritura, aspira secretamente a ser periodista, según confiesa en

un par de ocasiones. Pero su futuro será el de esposa de Jonathan Harker. Las

mujeres serán succionadas por Drácula, a Lucy hasta convertirla en una muerta

viviente y a Mina hasta debilitarla en un proceso de anemia perniciosa que

amenaza su propia vida. Justamente cuando son chupadas por el vampiro, se

vuelven lascivas, voluptuosas, con una lubricidad desbordante, con una

torrencial sexualidad devoradora, amenazadora, incontenible, temible, en fin.

Mina, la prometida de Jonathan Harker, contraerá matrimonio con su novio

santificando así una unión que el Conde Drácula estará a punto de pervertir,

como un adúltero lascivo. La primera mujer mordió la manzana, la fruta del

árbol prohibido sucumbiendo a la tentación del demonio. Por su parte, Mina

Harker será mordida por un ser diabólico hasta casi ver destruida su alma,

corriendo, pues, el riesgo de ser ella misma diabólica al dejar de ser pura:

tiene infiltrado el veneno del vampiro, como ella confiesa según la

transcripción de uno de los diaristas.

Contamos también con tres pretendientes de Lucy, un noble llamado Arthur

Holmwood; John Seward, un médico alienista y a la vez director de un asilo de

dementes; y Quincey P. Morris, un rico americano, natural de Texas, algo rudo

pero eficaz y voluntarioso, un chico dinámico y lleno de energía, como dice de

él el Dr. Seward. Aunque Lucy se decantará por el joven aristócrata,

descartando al alienista y al texano, lo cierto es que la muerte de la propia

Lucy y la persecución del vampiro amistarán a los varones pretendientes, permitiéndoles

salvar diferencias hasta el final, como buenos caballeros que son: atentos con

las damas, resueltos contra el mal, eficaces contra le perversidad. Lucy y el

joven texano morirán, una convertida en vampiresa acribillada por sus antiguos

amigos, y otro batiéndose bravamente contra el habitante de los Cárpatos.

Finalmente, contamos con el Doctor Van Helsing, el anciano sabio, el abierto

erudito positivista, el científico que cree en la existencia del vampiro, pero

también el ejecutor resolutivo, el pragmático enemigo de Drácula, un eficaz

combatiente que se opone al mal con los recursos de la experiencia y de la

ciencia.

Pero,

además de estos personajes y de lo que significan, del sentido que cabe

atribuirles, está el mundo, el mundo británico propiamente, los logros y

avances de un siglo, los adminículos, los objetos materiales, las concepciones

y los valores que dan solidez y forma al ochocientos. Esta novela, publicada en

1897, contiene todo el siglo, en efecto. Si exceptuamos a las clases trabajadoras,

a los menesterosos y empleados que sólo desempeñan esporádicamente funciones o

tareas de servicio (celadores del asilo, cocheros y algún cerrajero), está todo

el ochocientos, los grandes inventos o logros de la centuria de la que tan

orgullosos estaban los contemporáneos.

Enumerémoslos: la contención de la sexualidad y de la lascivia, el

control de lo libidinoso gracias al matrimonio burgués; el veraneo y el turismo

formativo, el Grand Tour; los avances

de la medicina y del alienismo; la información periodística de sucesos, la

crónica y la noción de la actualidad; el tren, el fonógrafo, el telégrafo, la

maquina de escribir y el rifle Winchester de repetición. Pero, sobre todo, en la novela está el triunfo de la propiedad, de

la propiedad privada. En este caso, hablamos de la propiedad inmobiliaria, de

la libertad de compra, de adquisición, así como de la mediación legal que la

regula. Es por eso que aparecen abogados, pasantes, procuradores, notarios,

figuras públicas que ejecutan los intereses privados y los contratos. Un

contrato es siempre un acuerdo que se establece entre dos o más personas y que

está sometido a ciertas formalidades para obligación recíproca. Eso es lo que

relaciona a Drácula con su pasante. Este tipo de relación es especialmente característico

de la sociedad burguesa, la sociedad de contractus,

frente a la de status, aquella

sociedad en la que el individuo alcanza su autonomía y dispone libremente de su

persona y de sus posesiones. Es decir, Drácula es un superviviente, como el

diablo de Mick Jagger: " I'm a man of wealth and taste. I've been around

for a long, long year. Stole many a man's soul and faith". Es, en efecto,

un viejo aristócrata de la Europa feudal que quiere adaptarse a la sociedad

liberal y capitalista del ochocientos, ese siglo acelerado de cambio en el que

la propiedad circula, en el que el mercado se extiende, en el que los límites

espaciales se ensanchan, en el que los signos estamentales se abolen y en el

que el anonimato se impone. Pero no lo logra, entre otras cosas porque Drácula

es el pasado, un residuo, aquello justamente que debe ser aplastado por el

progreso. "El señor de ayer, que hoy ya no encuentra su lugar en ningún

sitio, se transforma en un vampiro --nos recordaba Peter Sloterdijk--, es

decir, en la versión metafísica de un hombre inútil del ancien régime". ¿Quiénes ejecutan al Conde? Jonathan Harker,

el joven y próspero abogado inglés, y Quincey Morris, el joven y rico

propietario americano. ¿Qué cabe interpretar de ese hecho? Me permitirán que no

me pronuncie y que, por eso mismo, celebre la vuelta del vampiro de la mano del

Conde de Siruela aunque, a la vez, lamente su amputación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Dominique J. Arnoux, Melanie Klein. Vida y pensamiento

psicoanalítico, Biblioteca Nueva, Madrid, 2000.

Roland Barthes, Mitologías, Siglo XXI, México, 1991.

E.M. Forster, Aspectos de la novela, Debate, Madrid,

1995.

Roman Gubern, La imagen pornográfica y otras perversiones

ópticas, Akal, Madrid, 1989.

Id., Máscaras de la ficción, Anagrama, Barcelona, 2002.

Roman Jakobson, Ensayos de linguística general, Ariel,

Barcelona, 1984.

Claude Lévi-Strauss, Antroplogía estructural, Eudeba, Buenos

Aires, 1969.

Javier Marías (ed.), Cuentos únicos, Ediciones Siruela,

Madrid, 1998.

Justo Serna, -"Frankenstein en la Academia. Literatura e historia

cultural", Claves de razón práctica,

núm. 66 (1996), pp. 68‑73.

Mary Shelley, Frankenstein o el moderno prometeo,

Cátedra, Madrid, 1996, ed. de Isabel Burdiel.

Peter Sloterdijk, El desprecio de las masas. Ensayo sobre las

luchas culturales de la sociedad moderna, Pre-textos, Valencia, 2002.

Bram Stoker, Drácula, Cátedra, Madrid, 1993, ed. de Juan Antonio Molina Foix.