SAN VITAL DE RÁVENA

Gemma Mireia Mon Sansó

Universitat de València

LOCALIZACIÓN

Iglesia de San Vital, en la ciudad

italiana de Rávena. Comenzada a construir en época ostrogoda, es encargada por

el obispo Eclesio (522-532) y financiada por un banquero local (argentarius) llamado Juliano, quien

gastó en ella la suma de veintiséis mil solidi.[1] A la muerte de Eclesio la construcción continua con el obispo Víctor (538-545).

Los mosaicos del presbiterio y del ábside se comenzaron en 546 bajo el obispo

Maximiano quien consagra la iglesia en 547, ya en el período de dominación

bizantina. El arquitecto pudo ser occidental, pero conocedor de la arquitectura

que se estaba creando en la corte de Constantinopla.[2]

A primeros del siglo X se instala al

lado de la basílica un convento de monjes benedictinos. Debido a las nuevas

necesidades, el atrio existente fue transformado en claustro realizándose un

nuevo acceso al noreste para los laicos. En el siglo XIII se añade un campanile sobre la base de la torreta

meridional de acceso al gineceo; de esa época data la transformación de la

cobertura lígnea de las arcadas en bóvedas de crucería. En el XVI se eleva el

pavimento en 80 cm. por problemas de infiltraciones acuíferas renovándose el

presbiterio eliminando el ciborio tardoantiguo y la decoración en opus sectile e insertando un coro de

madera. Por la mismas fechas se reconstruye el claustro bajo el proyecto de

Andrea della Valle (1562) y se realiza el acceso por el portal sur. En 1688 un

terremoto destruye el campanile y se reemplaza por el actual en 1696-98.

A partir de mediados del siglo XIX y

hasta la primera década del XX, se realizan obras para recuperar el edificio en

su forma original eliminándose las estructuras internas añadidas y devolviendo

el suelo a su nivel, solucionando el problema de las filtraciones mediante un

sistema de drenaje.[3]

ANÁLISIS FORMAL

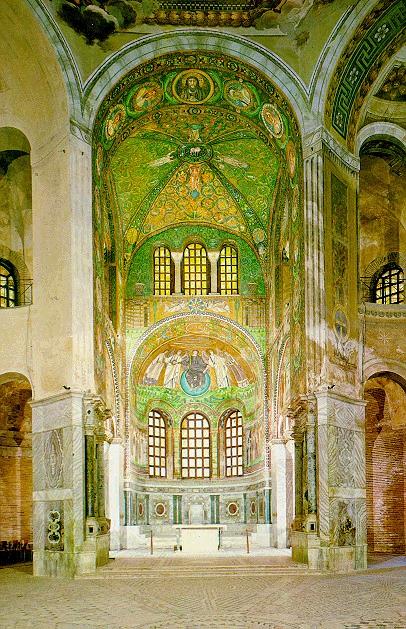

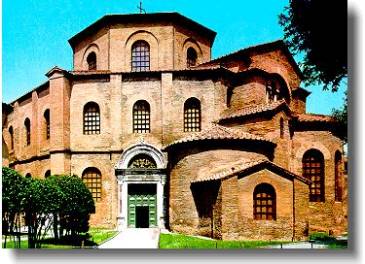

La planta se inscribe en un octógono, con un espacio central

abovedado y delimitado por ocho pilares sobre los que voltean arcos de medio

punto, rodeado por un deambulatorio por encima del cual discurre una tribuna.

Siete nichos se abren entre los pilares del baldaquino central, que se

proyectan en el anillo del deambulatorio, mientras que el octavo lado está

ocupado por el presbiterio cuadrado y el ábside saliente y más bajo que

atraviesa la zona del deambulatorio y de la tribuna.[4]

Flanquean este ábside poligonal dos torrecillas rectangulares seguidas de

sendas capillas circulares, provistas cada una de ellas de un absidiolo

rectangular. En el lado occidental hay un nártex rectangular, absidiado en

ambos extremos, dispuesto en posición oblicua, tangente en uno de los vértices

del octógono que permite la colocación, a los lados del espacio interior

resultante, de dos torretas, en una de las cuales se encuentra ubicado el campanile y en la otra la escalera que

da acceso al gineceo.[5]

Asimismo, esta posición del nártex, permite la colocación de un doble acceso al

interior tras los dos tramos triangulares que restan entre éste y el polígono,

de ellos el de la izquierda da al tramo opuesto al presbiterio, y el otro al

tramo contiguo.[6] Antecede al

nártex un atrio porticado en tres de sus lados que es uno de los accesos al edificio.

Las otras dos entradas con las que cuenta están situadas a los lados de las

capillas mencionadas anteriormente.

Fue realizada al parecer por

trabajadores de la zona y construida en gran parte con materiales locales, los

ladrillos, son distintos de los utilizados anteriormente en Rávena y en todo el

norte de Italia. Delgados y largos, separados por juntas de mortero bastante

gruesas, imitan los de Constantinopla, y fueron fabricados en la localidad para

todas las construcciones financiadas por Juliano en la ciudad. La bóveda, muy

ligera, que cubre el tramo central, no está construida de ladrillos en

sardinel, sino mediante la técnica occidental de tubos de cerámica insertados

unos en otros dispuestos en hileras horizontales, de modo concéntrico.[7]

Al exterior está cubierta con tejas.

Se conserva la decoración musiva del

ábside y del presbiterio, el revestimiento de los pilares, de suntuoso mármol

jaspeado, se ha restaurado sobre fragmentos existentes y el pavimento de opus sectile, está reconstruido en dos

secciones triangulares del octógono interior. Los fustes de las columnas con

basas poligonales y sus capiteles de forma troncopiramidal, esculpidos con

trépano, fueron importados de los talleres de Proconesia.[8]

En su interior domina la unidad y la

diafanidad. El espacio central, octogonal, está delimitado por ocho pilares que

sustentan arcadas que forman grandes exedras divididas en dos alturas, ambas

provistas de arquerías sobre columnas.[9]

La esbeltez de sus arcos, unido a la ausencia de entablamento, confieren al

conjunto una gran verticalidad. Alrededor del octógono central corre la galería

baja, conservando también planta poligonal que se traduce al exterior, y encima

de ella, tribunas para el gineceo. Las zonas del deambulatorio y la galería

están cubiertas mediante bóvedas de crucería (en origen eran de madera). La

cúpula es alta, está elevada no sólo por piso de galerías, sino también por el

tambor que va sobre los arcos.[10]

Éste conserva la forma octogonal y tiene una gran ventana en cada lado,

enmarcadas cada una de ellas por arcos de medio punto, a partir de cuyas claves

comienza la curvatura de la cúpula.[11]

Refuerza la sensación de diafanidad, el caudal de luz que

atraviesa las filas de grandes ventanales del deambulatorio, de la tribuna y el

cuerpo de luces de la zona central, que traba todas las partes del edificio.[12]

Esta perfecta articulación del espacio

interno se traduce al exterior con una correcta proyección de volúmenes, con el

mismo sentido de la verticalidad y ritmo ascendente, desde las capillas hasta

la cubierta central.

La planta octogonal de San Vital tiene

su antecedente en los grandes mausoleos

imperiales de la Antigüedad, como el de Diocleciano en Spalato;

éste era octogonal al exterior y

circular al interior y coronado con una cúpula. Estos mausoleos no eran

simplemente tumbas, eran heroa,

templos funerarios destinados a conmemorar la muerte del emperador y rendirle

honores. Los heroa habían tomado de

los edificios religiosos, como el Panteón de Roma la planta circular, los

nichos envolventes, la cúpula celestial y el vocabulario arquitectónico. Pero

el antecedente directo de San Vital parece ser la iglesia llamada El Octógono

Dorado de Antioquía. Se conservan descripciones de su aspecto: de ocho lados,

iba precedido por un nártex de dos pisos cubierto por una techumbre dorada, su

núcleo central estaba envuelto por naves de dos pisos, deambulatorio y tribuna,

de las que se separaba mediante columnas y nichos. Fue construido en época de

Constantino, sus contemporáneos debieron de encontrar natural el adaptar la

planta de los mausoleos imperiales a la conmemoración de Cristo.[13]

En la época de su construcción San

Vital fue una excepción en la producción arquitectónica de Rávena, donde la

basílica italiana era la norma. Siglos después, en 787, sería visitada por

Carlomagno quien la utilizaría como modelo para la construcción de su capilla

palatina de Aquisgrán.

En cuanto a la decoración, los mosaicos

se hallan situados en la bóveda del ábside y, dentro del presbiterio, en sus muros

laterales, sus tímpanos superiores con las enjutas, su bóveda y el intradós del

arco de acceso.

Esta obra de mosaico fue realizada

probablemente por artistas de formación oriental y occidental. Se ha visto un primer

estilo de tendencia impresionista y expresión muy libre en los mosaicos que

revisten el presbiterio dentro de la tendencia estilística y técnica romana y

otro más abstracto que se plasma en el ábside. Las composiciones aquí están en

relación con las concepciones orientales; las figuras muy frontales, no tienen

volumen, igual que el espacio está al margen de la tridimensionalidad. Sin

embargo, el empleo de materiales preciosos como oro o nácar en la composición

nos habla de un nuevo concepto de la obra, considerada como un objeto de valor

por sí mismo. En síntesis, en San Vital encontramos una vitalidad y creatividad

extraordinarios que hacen revivir temas clásicos a la vez que crean otros nuevos, revitalizando así la época

teodoriciana.[14]

APROXIMACIÓN AL SIGNIFICADO

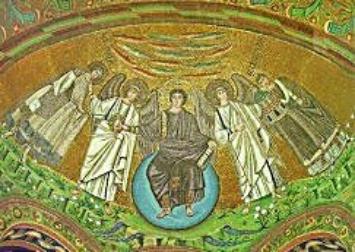

Los mosaicos de San Vital contienen un

programa iconográfico muy completo.

En la bóveda del ábside se halla representado Cristo imberbe, con el cabello

corto y un nimbo en forma de cruz, entronizado sobre la bola del mundo y vestido

con la túnica de púrpura.

Sujeta en la mano derecha una corona y

en la izquierda un pergamino. A su lado derecho, el arcángel Gabriel conduce a

San Vital, vestido con traje de corte, con túnica de charreteras y cenefas

bordadas y la clámide de sedas tejidas en las fábricas palatinas, con las manos

cubiertas por esta última, dispuesto a recibir la corona del martirio que

Cristo le ofrece, a la izquierda, se encuentra San Miguel con el obispo

Eclesio, quien ofrece a Cristo una maqueta del templo. En lo alto de la escena

se ven nubecillas alargadas y debajo del orbe vemos la tierra con flores, sobre

la que se apoyan los arcángeles, el santo y el obispo y de la que brotan los

cuatro ríos del Paraíso. Arriba, en las enjutas, se hallan las ciudades de

Jerusalén y Belén.

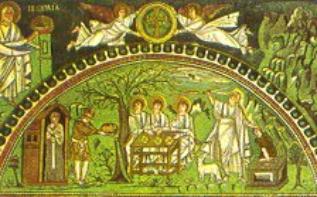

El tema de las otras escenas del

presbiterio es eucarístico en su conjunto. En el tímpano izquierdo del

presbiterio, Abraham recibe a los tres ángeles bajo el roble, en Mambré, y se

dispone a sacrificar a Isaac. En el sacrificio, el carnero vuelve la cabeza

hacia Abraham, y la mano de Dios aparece entre las nubes mientras Isaac espera

sobre el altar. En las enjutas hay, en la izquierda una representación de

Jeremías y en la derecha se ve a Moisés recibiendo las Tablas de la Ley, mientras

al pie del monte Sinaí le esperan las doce tribus de Israel. En la parte

superior del tímpano hay dos ángeles que portan un medallón con una cruz

adornada con joyas.

En el tímpano de la derecha Abel y

Melquisedec hacen sacrificios. Abel sale de una choza cubierta de paja y ofrece

al cielo un pequeño cordero. El altar de Melquisedec tiene sobre la mesa la

copa sacramental y los dos panes-hostias, está delante de una iglesia que tiene

forma de basílica. La mano de Dios sale de entre las nubes a recibir las

ofrendas. En las enjutas, Moisés se desata la sandalia ante la zarza ardiente y

cuida de los rebaños de su suegro Jetró. En el otro lado hay una representación

de Isaías. En el centro se repiten los ángeles con la cruz y el medallón.

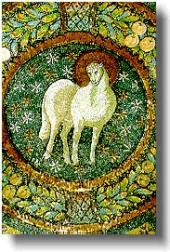

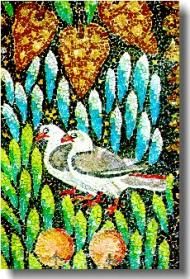

La bóveda del presbiterio está decorada

por un mosaico de volutas vegetales con pájaros, dividida en cuatro por

nervaduras formadas por hojas de laurel. En el centro, cuatro ángeles con orbes

sostienen una guirnalda central que enmarca al Agnus Dei.

En el intradós del arco que se abre al

presbiterio hay una serie de quince medallones que representan a los bustos de

Cristo, en lo alto, con barba y cabello largo, a los doce apóstoles y a los

santos Gervasio y Protasio.

En las paredes entre las aberturas de

la galería y la entrada y en los extremos absidales del presbiterio aparecen

los cuatro evangelistas con sus animales simbólicos, sentados en las rocas de

un paisaje árido, con pequeñas plantas, junto a una fuentecilla del desierto,

que comparten con animales para beber. Su parco mobiliario se reduce a un

pupitre con los útiles de escribir y un cubo para los rótulos.

Entre estas escenas principales hay gran riqueza de motivos

ornamentales secundarios: jarrones llenos de fruta, pavos reales, cornucopias cruzadas, flores y acantos habitados

por un auténtico zoológico de aves y animales.

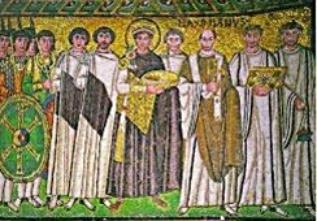

Dentro del ábside, en las paredes de

ambos lados, se hallan dos paneles en los que se representa al emperador

Justiniano y a su esposa Teodora.

En el lado del Evangelio, se ve a

Justiniano, con aureola, coronado y revestido de clámide de púrpura sujetada

con una enorme fíbula de oro y joyas. Su mano izquierda, cubierta, sostiene la

bandeja. Está acompañado por su corte y por el obispo de Rávena Maximiano y

llevan los utensilios necesarios para la celebración de la misa: patena, cruz,

Evangelios e incensario. A su derecha, en el extremo, un grupo de la guardia

real. Todos están de pie ante un fondo verde, , y dirigen su mirada hacia el

espectador.

En el lado de la Epístola, destaca la

figura de la emperatriz Teodora, engalanada con joyas, diadema, catatheistae y collar, ataviada con una

clámide de púrpura bordada en oro con las figuras de los tres Magos, sostiene

un cáliz de oro y es precedida por dos chambelanes. Uno de ellos alarga el

brazo hacia una cortina recogida que cuelga de la puerta, pero vuelve la vista

hacia la emperatriz. La emperatriz se halla en pie en un nicho coronado por una

concha, las damas acompañan a la emperatriz debajo de un dosel recogido;

delante de la puerta, a la izquierda, hay una fuentecilla de la que brota agua.[15]

Esta ofrenda imperial realizada por

Justiniano y Teodora era un gesto frecuente en aquellos tiempos hacia las

iglesias más importantes del Imperio. Su representación se basa en la oblatio, tema que responde a una

iconografía jurídica con precedentes en Roma, llegado el momento de invocar la

acción sagrada del emperador como pontífice máximo. Este cortejo imperial

(ficticio, pues parece ser que Justiniano y Teodora nunca visitaron Rávena)

perseguiría dos objetivos, por una parte el reconocimiento de la divinidad de

Cristo como hijo de Dios; un reconocimiento que negaba la doctrina arriana, y

por otra parte trataba de invocar la relación entre Dios y el emperador

plasmando así una idea que era casi un principio moral: el carácter divino del

soberano que dispensa al mundo la gracia divina. Justiniano tendría como misión

hacer triunfar en la tierra el reino de Cristo. [16]

Recordaremos que el encargo del

edificio data de fechas anteriores a 540, cuando la ciudad es reconquistada por

el general Belisario a las tropas ostrogodas. A partir de esa fecha Rávena se

convierte en sede de un exarcado en el que el puesto de gobernador lo ocupa el

propio obispo; en fechas de la terminación de San Vital lo es Maximiano, quien

consagra la iglesia en 547. Por ello, es probable que los paneles en los que se

representa al emperador y a su esposa, manifiesten el interés por la

reconquista bizantina de Italia, así como el apoyo al virrey Maximiano un

candidato imperial, la entrega de regalos a la iglesia de San Vital y la

acentuación de las dos esferas de autoridad, el imperium y el sacerdotium.[17]

La celebración del Imperio de

Justiniano está estrechamente relacionada con el reino y el Imperio de Cristo

mostrado en el ábside como el máximo signo del poder. Por trono el globo

cósmico y en la mano el rollo de la Ley con la Sabiduría que gobierna el mundo.

Los arcángeles representan la eterna corte de Cristo, eterno en su

representación juvenil de su rostro imberbe que lo sitúa fuera del tiempo. La

figura del soldado mártir Vital y el obispo Eclesio incorporadas a lo

intemporal confieren al imperio terreno de Justiniano la idea de un reino sin

fin.

El arco del ábside con el águila

imperial que acompaña el monograma de Cristo y los cuernos de la abundancia que

simbolizan la abundancia del Imperio, extraídos de la tradición romana del

triunfo imperial que conjuga la dimensión política con la religiosa.[18]

En el presbiterio en estrecha vecindad

con los cuadros imperiales están las cuatro escenas de la vida de Moisés, el

profeta liberador legislador, prototipo de emperador autor del Código de

Derecho Civil. Siempre en el presbiterio la imponente figura de los profetas

Isaías y Jeremías del Antiguo Testamento y los cuatro Evangelistas por el Nuevo

Testamento, representando el testimonio histórico y de fe de cuanto es

ilustrado bajo la unidad de la Iglesia y el Imperio, Imperio y Sacerdocio.

En el arco triunfal Cristo con su

senado apostólico y por circunstancias devocionales se añaden los santos

Gervasio y Protasio considerados los hijos de San Vital.

El aspecto religioso retoma la primacía

en lo sublime y celeste centralidad del Cordero del Apocalipsis, Cristo en un

cielo de veintisiete estrellas, número y símbolo terrario-trinitario que reina

para la eternidad. Anunciado en el tiempo de la historia providencial profética

del sacrificio bíblico de Abel y Melquisedec en la derecha, y Abraham a la

izquierda, quien recibe en las figuras de los tres ángeles a la Trinidad, que

le anuncia la futura maternidad de su mujer Sara, de la que descenderá más

tarde la figura de Jesús.

En el presbiterio central sobre el muro

del arco del ábside, las ciudades de Belén y Jerusalén, símbolo la una de los

hebreos (l’ecclesia ex circuncisione)

y la otra de los gentiles (l’ecclesia ex gentibus) unidas en un solo pueblo por

Cristo. Entre ellas, sustentado por dos ángeles, el símbolo solar con el Alfa

en el centro como Cristo creador del que emanan rayos del mundo cósmico y del universo

histórico. Evidente triunfo contra los ostrogodos y todos los pueblos bárbaros,

que abandonan el imperio, arrianos como son, superados por la fe antiarriana de

Justiniano.[19]

Este mensaje de triunfo terreno-divino

se ve apoyado por la tipología de la planta de la iglesia, la forma es la

resultante de la combinación del cuadrado, símbolo de lo terrenal con el

círculo, símbolo de lo celestial. El octógono es, dentro del valor simbólico de

los números, el símbolo que representa la eternidad.[20]

En conjunto, el edificio de San Vital es un “envase” cuyo espacio se expresa

como presencia divina, en una compleja interacción de efecto mistérico que

suscita el espíritu de Oriente, así como también las doctrinas neoplatónicas de

Dionisio Areopagita quien, como reacción al dictado de los sentidos, defendía

una visión espiritual dirigida a valorar la esencia de las cosas.[21]