CORPUS PRESEVAL

II. OBTENCIÓN DE LAS MUESTRAS DE HABLA

2.2 La muestra

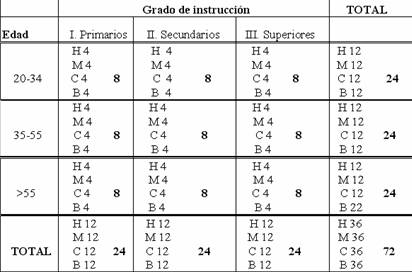

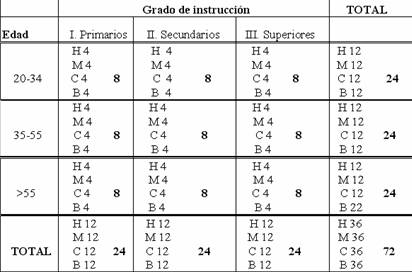

La muestra total, diseñada en 1996 y acorde con las pautas metodológicas del PRESEEA, queda reflejada en el siguiente cuadro, donde puede observarse que el tamaño de la misma garantiza un mínimo de cuatro hablantes en cada uno de los estratos sociológicos establecidos. Se ha aplicado una técnica de muestreo por cuotas con afijación fija, con un total de 72 hablantes. Consideramos que este número de informantes, además de constituir una muestra exhaustiva y suficiente, posibilita la comparación estadística de nuestros resultados con los obtenidos en otras comunidades de habla.

Con este diseño de la muestra se pretende garantizar que la actuación discursiva de los hablantes seleccionados refleje las peculiaridades del español oral de Valencia y posibilite el análisis comparado de determinados fenómenos lingüísticos con el español hablado de otras áreas urbanas hispanohablantes, dado que el estudio sociolingüístico comparativo se erige como uno de los presupuestos básicos del proyecto panhispánico.

Si bien la situación comunicativa queda referida a un solo tipo de interacción oral –entrevista semidirigida- y el corpus es uniforme en cuanto a las dimensiones temporal (momento de tiempo determinado) y geográfica (área metropolitana de Valencia), las variables sociales como la edad, el sexo, la estratificación sociocultural y la lengua habitual nos permitirán establecer las condiciones de aparación de determinados hechos lingüísticos y estudiar la variabilidad del comportamiento sociolingüístico.

La estratificación establecida es la siguiente:

a) Sexo: H (hombre), M (mujer). A pesar de que en algunas investigaciones se ha revelado como una variable de escasa capacidad explicativa, en esta comunidad de habla se han observado diferencias lectales entre ambos sexos y, de manera especial, en las actitudes lingüísticas (Gómez Molina 1998).

b) Edad: Primera generación (20-34 años), Segunda generación (35-55 años), Tercera generación (mayor de 55 años). Se trata de una variable presente en todo estudio de estratificación sociolingüística; además, combinada con otras variables se considera esencial para avanzar hipótesis sobre los cambios lingüísticos en curso, puesto que el cambio generacional constituye, en muchas ocasiones, un posible germen de la evolución lingüística (cfr. Labov 1994).

c) Grado de instrucción. Es evidente que los años de formación escolar se correlacionan con el nivel de competencia lingüística de los hablantes. La estratificación ofrecida por el Censo de población para la comunidad de referencia (Analfabetos / Certificado de Escolaridad / Graduado Escolar, F.P.I, Bachillerato Elemental / BUP, F.P.II, Bachillerato Superior / Estudios Medios, Diplomados / Estudios Superiores) se ha adaptado a la directriz del PRESEEA, quedando agrupados en tres niveles: I, Estudios Primarios (hasta 8 años de escolaridad: Analfabetos, Certificado de Escolaridad, Graduado Escolar, F.P.I y Bachillerato Elemental); II, Estudios Secundarios (hasta doce años de escolaridad aproximadamente: Bachillerato Superior, F.P.II, BUP-COU); III, Estudios Superiores (unos quince años o más de escolarización: Diplomados, Licenciados, Ingenieros, Arquitectos, Doctores, (...).

d) Lengua habitual: C (castellanohablante), B (bilingüe). Al tratarse de una comunidad bilingüe, se ha incorporado esta variable como configuradora de la identidad sociolingüística de los hablantes. Los últimos datos reales muestran un 52% de población bilingüe castellano-valenciano y un 48% monolingüe en castellano. Los bilingües seleccionados usan ambas lenguas de forma regular, aunque puede predominar el empleo de una sobre otra, y presentan una competencia activa en castellano similar a la de un monolingüe. Además, como consecuencia de los requisitos establecidos para la selección de la muestra todos los monolingües en castellano demuestran una competencia pasiva en valenciano.

Junto a estas cuatro variables(1) se han establecido otras(2) que permitirán una post-estratificación y harán posible la comparación con otras investigaciones, al mismo tiempo que pueden servir de punto de referencia:

e) Profesión (3): 1 (obreros sin cualificación), 2 (obreros especializados, policías, vendedores, ...), 3 (empleados medios, pequeños comerciantes, docentes no universitarios, ...), 4 (profesiones liberales, profesores universitarios, gerentes, medianos empresarios, ...), 5 (altos directivos y ejecutivos, grandes empresarios, ...).

f) Condiciones de alojamiento: 1 (vivienda sin comodidades sanitarias y de difícil acceso), 2 (casa o piso modesto, normal), 3 (casa o piso elegante y espacioso, con muchas comodidades).

g) Nivel de ingresos (renta anual en pesetas): 1 (hasta 1.5 millones), 2 (de 1.5 a 3.0 millones), 3 (de 3.0 a 4.5 millones), 4 (de 4.5 a 6 millones), 5 (más de 6 millones).

h) Nivel sociocultural. Tras las críticas manifestadas al factor ‘clase social’ y ante la evidencia de que las diferencias sociolectales reflejan la distancia social entre los estratos que componen una comunidad, hemos elaborado un índice integrador denominado ‘nivel sociocultural’, ya que en nuestra opinión, la determinación de esta variable es muy útil para discriminar sociolectos (4). Las dimensiones que han intervenido en esta postestratificación son: el grado de instrucción adquirido por el hablante, la ocupación profesional que desempeña, sus ingresos económicos y las condiciones del alojamiento. Frente a lo investigado por Milroy (1987) en Belfast, en nuestra comunidad de habla, los hablantes de cada estrato sociocultural no solo interactúan entre sí sino que también lo hacen habitualmente con hablantes de otros estratos, lo que comporta una relación interactiva horizontal y vertical. Por otra parte, la estratificación social en esta comunidad es progresiva, no abrupta, aunque evidentemente existen diferencias sociolectales y hacia ellos se dirige la atención del sociolingüista.

Tomando como referencia los criterios empleados en anteriores estratificaciones (Labov 1966, Samper 1990) y tras consultar con el Departamento de Sociología de la Universidad de Valencia cuál podría ser la ponderación más acertada según la contribución de las diferentes dimensiones (grado de instrucción, nivel de renta, ocupación laboral, tipo de vivienda y residencia) a la estratificación sociocultural (no socioeconómica) de nuestra comunidad de habla, se estableció la siguiente gradación: en primer lugar, el nivel de estudios(5) con el factor ponderador 4 (Sin estudios = 4; Estudios Primarios = 8; Graduado escolar, FP I 12; BUP, COU, FP II 16; Diplomados 20; Licenciados y Doctores 24); a continuación, la profesión (6) con el factor ponderador 3 (Obrero no especializado = 3; Obrero especializado = 6; Empleado medio y personal docente = 9; Profesiones liberales y profesores universitarios = 12; Altos ejecutivos y altos funcionarios = 15); al nivel de renta anual, el factor ponderador 2 (Nivel 1 = 2; Nivel 2 = 4; Nivel 3 = 6; Nivel 4 = 8; Nivel 5 = 10); y a las condiciones de alojamiento, el factor ponderador 1 (Tipo 1 = 1; Tipo 2 = 2; Tipo 3 = 3), quedando descartada la variable residencia por la cantidad de urbanizaciones que existen en el área metropolitana y que son de residencia permanente.

La estratificación definitiva queda como sigue: nivel sociocultural bajo, intervalo 10-23; nivel sociocultural medio, intervalo 24-40; y nivel sociocultural alto, intervalo 41-52.i) Por último, se ha incluido la variable modo de vida con carácter experimental. Los modos de vida responden a un modelo en que los grupos sociales son considerados como entidades internamente estructuradas y relacionadas con otros grupos. Si aplicamos una escala de tres niveles de naturaleza sociolingüística, la estructura social, política y económica de una comunidad corrresponde a un macronivel, los modos de vida a un nivel intermedio y las redes sociales a un micronivel (cfr. Hojrup 1983: 1-50; J. Milroy 1992: 206-220). Con este modelo se da prioridad al tipo de actividad laboral y familiar así como al tipo de relaciones que los hablantes mantienen con otros miembros del grupo; se han establecido tres modos de vida: 1 (unidad primaria de producción. Relaciones cooperativas entre compañeros de profesión. Familia implicada en la producción. Autoempleo. Redes sociales estrechas y densas. Rasgo ideológico: la familia); 2 (se trabaja para ganar un sueldo y poder disfrutar de periodos de tiempo libre. Relaciones laborales separadas del ámbito familiar. Cierta movilidad laboral. Redes estrechas de solidaridad con los compañeros y los vecinos. Rasgo ideológico: el ocio); y 3 (profesión cualificada, capaz de controlar la producción y de dirigir los trabajos de otras personas. Tiempo de vacaciones dedicado al trabajo. Se trabaja para ascender en la jerarquía y adquirir más poder. Actitud competitiva con los colegas. Rasgo ideológico: el trabajo).

|

NOTAS

|

|

(1) |

Según los datos oficiales, aproximadamente el 12% de la población del área metropolitana no entiende el valenciano. |

(2) |

Hay sociolingüistas que, como Gimeno (1990: 152), apuntan que es muy posible que los parámetros últimos del análisis de la variación lingüística no estén en el examen de los factores de diferenciación sociológica como potencialmente relacionables con la variación lingüística, sino en la propia relación entre retículas sociales, identidad y estrategias comunicativas. |

(3) |

El detalle de cada grupo puede verse en Moreno (1996: 274-275). |

(4) |

En las sociedades occidentales existe una correlación de los estratos altos con el uso de variedades estandarizadas (prestigio lingüístico). |

(5) |

La proporción de Analfabetos en el área metropolitana es del 2.4 % y la correspondiente al Certificado de Escolaridad es del 35.0%. |

(6) |

A la hora de ponderar el 'peso' de la profesión, opinamos que pese a los condicionantes y limitaciones del concepto 'mercado lingüístico', derivados tanto de la subjetividad como de la clasificación de profesiones y no de individuos, es evidente que determinadas ocupaciones laborales permiten desarrollar mejor que otras la competencia lingüística (cfr. Bourdieu, 1982; Sankof y Laberge 1978). |