|

|

|

De

la rivale au démon

La châtelaine de Vergy de 1230 à 1542

|

|

|

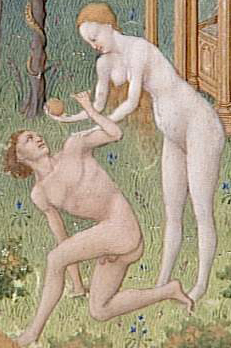

Nous nous trouvons face à un texte qui se présente comme un exemple mettant en jeu l'une des règles les plus appréciées des fins amants: la nécessité de maintenir en secret l'amour pour une grande dame d'autant plus qu'il s'agit d'un amour adultère qui implique une liaison clandestine.

La Châtelaine, nièce du duc de Bourgogne, accorde en effet son amour à un chevalier à condition que la liaison reste cachée. Elle imagine un stratagème pour rencontrer en privé son chevalier: chaque fois qu'il verrait son petit chien dans le jardin ce serait le signal qu'il la trouverait seule.

Or, la duchesse s'éprend aussi du chevalier et lui fait des avances. Repoussée par le jeune homme et dépitée par ce refus, la duchesse l'accuse devant son mari d'avoir voulu la séduire. Voilà le duc qui prie d'abord le chevalier de donner une explication, puis menace de le bannir du duché.

|

|

Le jeune homme qui envisage une dure existence sans sa Châtelaine se décide pour le moindre mal: avouer, tout en exigeant du duc promesse solennelle de garder le secret. Le soir même le duc assiste à un entretien des amants et constate la vérité.

Mais

la duchesse, qui n'observe aucun changement dans l'attitude de

son mari envers le chevalier, traite le duc avec froideur jusqu'à ce qu'elle extorque

l'aveu, non sans avoir juré à son tour de garder le secret.

Mais elle se trouve trop humiliée d'avoir été préférée

à une dame de moindre rang.

Voilà les grands traits de cette fiction littéraire qui

a joui d'une grande popularité si l'on en juge par le nombre

de manuscrits conservés, par les allusions dans de nombreux textes

du XIVe et XVe siècle et par les traductions qui se réalisèrent

à l'étranger.

De plus, on voit apparaître à la fin du XVe siècle (ca. 1470) une version en prose: L'histoire de la Chastelaine du Vergier et de Tristan le chevalier où notre chevalier anonyme reçoit un nom et certains points restés obscurs dans la version originale sont éclaircis sous un ton didactique et quelque peu moralisateur.

Une troisième version voit la lumière vers 1540 sous forme de dialogue versifié avec quelques lignes de prose annonçant les différents chapitres, La Chastelaine du Vergier. Livre d'Amours du Chevalier et de la Dame Chastelaine du Vergier.

Enfin, vers 1542, Marguerite de Navarre reprend à son tour l'histoire dans son recueil de nouvelles, L'Heptaméron, où le caractère moralisateur se voit accentué par la discussion qui suit la nouvelle 70. (1)

|

|

|

En effet, dès le deuxième texte s'esquisse la création d'un nouveau centre d'intérêt, d'un nouveau point de vue pour envisager le récit: l'accent commence à être mis sur l'étrange personnalité de cette duchesse dépitée qui est source d'outrance et de tragique.

On pourrait dire que la fortune postérieure du récit se base justement sur la création d'une figure littéraire absente du premier texte: du XVe au XVIe siècle on s'achemine peu à peu vers la construction et à la manifestation du type de la femme fatale. Changement d'optique intimement lié à l'idée que les différents auteurs se font de l'amour, de la femme et des liaisons amoureuses.

Nous n'avançons aucune conclusion si nous affirmons que cette

figure féminine est présentée dès L'Histoire...

sous le signe du mépris. C'est un fait, la duchesse qui

ne méritait auparavant aucune qualification spéciale

(il s'agit simplement d'une "haute dame honeree" -v.86),

devient, par son aspect physique même, de moindre qualité que

d'autres dames de sa cour.

Harcelé par les questions incessantes de sa femme, le duc passe sous silence le nom de la dame mais confirme les amours du chevalier avec une autre amie. Or, sa réponse ne peut cacher la lassitude et le dédain envers une femme si pressante: "...le scay bien que Tristan ayme dame par amours plus belle, plus jeulne, plus gracieuse et plus plaisante que vous n'estes"(p.99).

Marguerite de Navarre reprend cet argument inédit et continue la tradition qui oppose les deux allures féminines.

|

|

Il semble même dégoûté que l'on puisse imaginer un tel rapport, à commencer simplement parce que leur beauté n'est pas comparable; celle de son amie "estoit telle, que celle de la duchesse ne toute sa compaignye n'estoit que laydeur auprès".

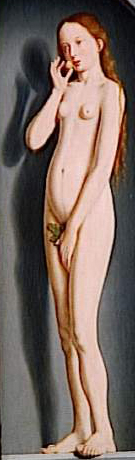

Par convention littéraire une dame, et notamment une dame de

haut lignage digne de porter ce nom, reçoit tous les attributs

physiques de la beauté, la grâce, la noblesse, autant de

stéréotypes, autant de symboles de sa pureté intérieure,

sa bonté, sa loyauté...

Évidemment notre duchesse se trouve bien loin de répondre à un tel schéma. Mais que s'est-il passé pour en être arrivé à peindre un tableau si noirci de cette figure féminine? Quels sont les griefs que lui reprochent les différents narrateurs? Symbole de quoi cette laideur?

Et bien, d'abord de "mauvaise langue". Oui, le bavardage, l'incontinence verbale, en particulier des femmes, devient la cible de nos auteurs à partir de L'Histoire de la Chastelaine... . Le texte de 1230 nous renvoyait à l'un des thèmes récurrents de la poésie courtoise, celui de la nécessité de tenir secrets les amours et d'éviter l'entourage des "mesdisants", des "lauzengiers", normalement des rivaux ou des jaloux de la bonne fortune des amants.

|

|

|

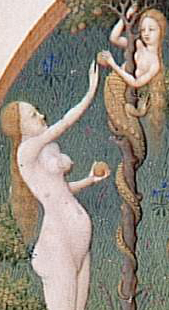

Dorénavant le registre change, il ne s'agit plus d'une rivale de la Châtelaine, ni des "mesdisants" en général, mais du pouvoir destructeur de la parole féminine spécifiquement. La langue de la duchesse est comparée "aux langues des serpents qui souvent tout se qu'elles touchent nasvrent a mort"(3). Voilà qu'apparaît le discours masculin, discours d'homme d'église, sur la capacité langagière des filles d'Ève.

Ève, celle qui pécha d'avoir entrepris son imprudent dialogue au sujet de la pomme, celle qui pécha surtout envoûtant l'homme par sa parole. Pour nos auteurs la femme possède des pouvoirs inouïs. Elle se révèle avide de mots: avide à l'heure de rassembler la parole d'autrui et en même temps avide d'exercer sa propre parole.

La parole gourmande représente avant tout un effort pour rassembler les connaissances de chacun. Voilà la femme qui guette comme un chasseur sa proie, qui rattrape le mot caché, le mot intime. Le duc devient obsédé par la peur de cette parole. Il essaye même de neutraliser, de refouler son pouvoir: "Dame, ne me parllés plus de ses choses...", "Duchesse, ne m'en parllés ja mais, se couroucer ne me voullés...", "...se vous me voullés faire plaisir grant, c'est de ja mais en ouvrir vostre bouche pour en parler en ma presence" (4) lui dit-il. En vain.

|

|

Elle a bien étudié sa technique, elle. Elle a appris à enchanter l'homme, à endormir sa confiance pour mieux apprivoiser la parole volée. Mais ce n'est qu'un instant. La femme se révèle incapable d'administrer l'objet de sa convoitise. Son désir effréné d'accumuler le savoir la porte, du même coup, à l'ébruiter.

Voilà le mot secret qui devient parole publique. Fatalement, inexorablement. Nous sommes de plein pied au sein de la morale cléricale hantée par cette parole féminine que l'on craint, que l'on essaye d'éviter et dont le Roman de la Rose offrait à nos auteurs une source inépuisable d'exemples. Genius conseillait Nature de la sorte:

"Quiconque, d'ailleurs, qui dit à sa femme ses secrets, il en fait sa souveraine. Aucun homme au monde ne doit, s'il n'est ivre ou hors de sens, révéler à une femme quelque chose qu'il faut cacher, s'il ne veut pas l'entendre dire par autrui: il vaudrait mieux s'enfuir hors du pays que dire à une femme une chose qui doit être tue(...) elle le dira vraiment sans que personne d'autre ne l'y invite: pour rien au monde elle se tairait; à ce qu'elle en croit, elle serait morte si cela ne lui sortait de la bouche, même s'il y a du danger et le risque de se le faire reprocher" .(6)

Et le danger existe évidemment. Le mot devient

une arme, la parole se fait sentence: les propos qu'elle lance à la

Châtelaine

se révèlent comme un "venin mortel"(7)

distillé par "ung cœur creu de jalousie" et plein

d'un "execrable despit"(8). Parole

mensongère,

parole meurtrière, la mort des deux amants ne peut plus être

imputée à autre cause qu'à son "treffaulx

langaige" (9).

|

|

Style bien dépouillé pour exprimer une passion amoureuse, ni bonne ni mauvaise, humaine, un point c'est tout. À un moment donné il s'est produit une cassure, une séparation tranchante entre l'Amour que l'on essaye de redéfinir et le plaisir de (envers) la femme que l'on tient à refouler.

Nos auteurs, héritiers du message misogyne des théologiens et moralistes chrétiens, forgent de plus en plus une séparation entre la nature du péché masculin et celle du péché féminin: l'homme péche par un usage excessif de ses propres capacités ou parce qu'il est incapable de contrôler ses élans ou ses sentiments: "Je suis la cause de la mort des plus loyales creatures qui fussent au monde (...) combien que je n'y eusse onques penssé mal" (10) dira le duc pour s'excuser rapidement de sa propre faute.

Or, la femme, elle, c'est une autre affaire. La femme ne doit point s'efforcer pour faillir parce que son corps même la pousse inexorablement à la transgression: ce n'est plus un sujet pécheur, mais un mode de pécher, offert à l'homme. (11)

|

|

Un exemple de cette "épuration": le rendez-vous du Chevalier chez la Châtelaine se voit systématiquement atténué. Le texte du XIIIe siècle nous présentait un entretien intime, dans la chambre de la jeune femme où le couple, couché sur le même lit, goûtait une joie et un plaisir "si grand qu'il n'est pas sage de le raconter" nous dit le narrateur.

À partir du texte de 1470, point d'intimité, point de plaisir, point de lit, surtout point de lit. S'il arrive que nous assitions à une preuve quelconque d'affection, on a bien soin de nuancer que tout se passe dans l'ordre: "Et apprés se qu'ils se furent entrebaisiés et acollés moult honorablement et par magniere tres ordonnee, ilz commencerent a parler ensamble moult gracieusement".(13)

Mais normalement on bâcle cet entretien qui peut nuire à la moralité, on passe rapidement sur la scène où le chevalier ne fait autre chose que "parler a elle toute la nuict"(14) . En outre il ne s'agit plus d'une scène d'adultère puisque la Châtelaine n'est plus mariée: elle sera désormais jeune fille ou veuve.

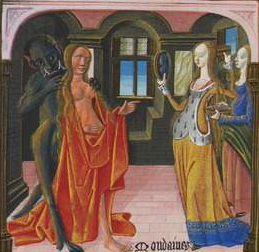

À côté de cet amour angélique se dessine l'autre type de liaison propre à la duchesse seulement et, qu'un lecteur non avertit pourrait confondre avec la première, c'est pour cela que l'on se hâte de préciser: "La Duchesse prie le Chevalier d'amour desordonnee"(15).

Il ne pourrait être autrement: la scision se fait plus évidente parce que la faute de la duchesse trouve sa source en elle-même, dans sa nature lubrique qui empêche nos auteurs de donner tout court le nom d'"amour" à son élan.

|

|

Nous voyons la duchesse "dont l'ardeur de la temptacion l'eschauffoit de plus en plus" (19) qui rôde autour du pauvre chevalier et déploie tout son art "tentee de l'infernale cupidité des bestes". Il est vraiment surprenant que l'homme ne se doute de rien, entouré comme il est d'une atmosphère où les degrés montent à cause des "contenaces passionees(...) assez ardantes pour faire brusler une glace" (20).

Mais le chevalier ne comprend rien, ne peut pas envisager un tel "vice" puisqu'il rentre, parmi les élus dont la conception d'amour ou d'amitié pour une femme exclue même la possibilité d'une manifestation de désir ou de plaisir amoureux. De fait, "désir" et "plaisir" deviennent synonymes de "luxure" et cause inévitable des pires désastres (21).

|

|

De fait, le message que l'Église transmet aux fidèles mariés pèse lourd sur l'idée que se font nos auteurs sur la sexualité dans le ménage: un amour "trop ardent" est condamné d'emblée. Celle qui agit en amoureuse de son mari devient aussi coupable d'adultère que si elle allait chercher ailleurs son plaisir.(22)

C'est en ce sens que l'attitude de la duchesse devient suspecte envers son mari, elle utilise les armes d'une femme adultère, d'une prostituée, pour extorquer le secret à un homme sans défenses contre de tels appâts: "Elle l'acolla plus estroit que devant, luy joygnant pres de ses tetins et luy baisant la bouche et les yeulx (...) en faisant les trahistres fainctes qu'elle peult".(23)

|

|

Ce délire anti-sexe, cette obsession qui vire à la phobie du corps humain, produit des résultats déchirants. Parce qu'une liaison idéale serait celle qui se donnerait dans le mariage, et pour cause!(24), épurée de tout rapport physique, et dont les pulsions seraient toutes dirigées vers la spiritualité, vers l'amour de Dieu.

C'est en ce sens que se plaint la Châtelaine lorsqu'elle se croit trahie par son chevalier. Sa faute à elle devient une faute de choix: elle a préféré un "vain" amour humain qui lui a fait se détourner de l'amour "vrai", celui du Père: "Prenez confiance mon ame, de le trouver meilleur pere que n'avez trouvé amy pour lequel l'avez souvent oblié", s'exclamera la Châtelaine de L'Heptaméron, dépitée par son amour outré envers le Chevalier.(25)

Mais il ne s'agit plus de la vieille et banale distinction entre l'amour-réserve dans le mariage et l'amour-passion hors du mariage. Ce que l'on propose comme norme morale de conduite aux laïques est une rivalité qui oppose l'amour hétérosexuel (même dans le mariage) et l'amour divin qui ne peut et ne doit être résolue que par l'éclatante victoire de ce dernier, même si l'amour humain se présente comme une liaison complètement asexuée:

|

|

Voici pour la stricte morale vehiculée par le dernier de nos textes. On connaît l'inquiétude de Marguerite de Navarre pour les questions relatives à l'expérience mystique qu'elle développera d'ailleurs dans des œuvres comme le Miroir de l'âme pécheresse ou les Chansons spirituelles où reviennent sans cesse les mêmes thèmes sur l'amour: mépris de tout ce qui est terrestre, charnel, passager; renonciation à toutes les marques de l'amour humain tout en prônant la nécessité de la souffrance et du tourment pour parvenir à l'amour suprême, l'amour pour l'Être parfait.

Au désespoir devant les fautes et les misères humaines répond un ardent désir d'union mystique avec le Consolateur qui ne peut s'accomplir qu'à travers un profond élan de supplication et d'humiliation. Il n'est donc pas étrange que la reine de Navarre force la note sur le caractère moralisant de son texte lorsque la nouvelle se prêtait tant soit peu à une analyse sur la nature de l'amour humain et ses défaillances.

D'ailleurs le chemin était déjà frayé par ses devanciers. Car de fait, il ne s'agit que de l'aboutissement poussé d'une série de données qui se sont ajoutées et complétées, du texte de 1470 à celui de 1542. Un curieux travail de sédimentation littéraire. En ce sens on pourrait mettre en relation les transformations subies par notre nouvelle avec les profonds bouleversements subis par la pensée religieuse à partir du XIVe siècle.

|

|

Curieusement ces données ont été bâties sur

le canevas de la nouvelle du XIIIe siècle qui n'avançait

pas pour autant un tel dénouement, surtout lorsque les questions

sur la nature de l'amour humain face à l'amour divin ou l'idée

de péché ne se posent même pas. Il ne reste

rien de l'exaltation amoureuse courtoise, de l'insouciance et le

plaisir du corps de l'autre.

D'un exemple sur un thème de casuistique amoureuse nous sommes arrivés à un exemple d'un tout autre type qui suppose une tranchante redéfinition de l'amour, passant par le biais de cette figure féminine transformée en fatale ensorceleuse.

Il était séduisant, il était facile aussi de créer de toutes pièces ce personnage féminin capable de rassembler en lui-même une bonne partie des invectives que la tradition réservait déjà aux filles d'Ève. Simple cible offerte aux attaques moralisatrices, la duchesse devient le bouc émissaire sur lequel retombent les angoisses et les terreurs d'une époque qui n'a plus la même assurance dans la rédemption divine après la faute commise.

Une époque qui ne voit finalement plus dans la mort une libération mais une menace, un gouffre au fond duquel se cache la damnation éternelle des âmes pécheresses. Un hasard si l'incarnation infernale se trouve être une femme un peu trop ardente pour selon quels narrateurs?

|

|

![]()

Texte publié dans Quaderns de Filologia, Homenaje a Amelia García Valdecasas, Universitat de València, 1995, p.573-580

(9)

La Chastelaine du Vergier. Livre D'amours du Chevalier et de la Dame

Chastelaine du Vergier, p.173

(10) L'Histoire...p. 109

(11) Frugoni, Chiara: "La mujer y las imágenes,

la mujer imaginada" in Historia de las mujeres en Occidente, Dir.

Georges Duby, Michelle Perrot, Taurus, 1992, p.432

(12)

Heptaméron 70, p.207

(13) L'Histoire...p. 96.

(14) Heptaméron 70 p.202

(15) La Chastelaine du Vergier... p.140

(16)

Heptaméron 70, p.192

(17) L'Histoire... p. 88

(18) Heptaméron 70, p.192

(19) L'Histoire... p. 88

(20)

Heptaméron 70, p.192

(21) Le chevalier de La Chastelaine... résume

avant de mourir la situation: "Qui vouloit estre ma maitresse/

Et m'amye par grand desir/ Je ne voulz faire a son plaisir/ Dont elle

fut si eschauffee" Et le duc qui conclue: "Par la mauldicte

puterelle (...) Pour ta luxure tant immunde/ As faict mourir mon chevalier/

Et ma niepce...p.173; la duchesse de L'Heptaméron "devint

plus charnelle que les pourceaulx et plus cruelle que les lyons",

p.190

(22) Flandrin, J.L: "La vie sexuelle

des gens mariés dans l'ancienne société: de la

doctrine de l'Église à la réalité des comportements"

in Communications nš8, p.102-115

(23) L'Histoire... p.101 La duchesse de L'Heptaméron

pourrait représenter le plus bas degré dans cette échelle

de l'utilisation sexuelle. Elle ajoute une fausse grossesse pour endormir

la confiance du mari. Lorsqu'elle veut extorquer le secret, elle met

tout dans le même paquet, sexualité, larmes et menace d'avortement:

"En ce disant, elle embrassa et baisa son mary, arrousant son visage

de larmes, avec telz criz et souspirs, que le bon prince, craingnant

de perdre sa femme et son enfant, se delibera de luy dire du tout".

p.205

(24) Voici Longarine, personnage qui introduit

le récit de L'Heptaméron: "Les femmes de bien, n'ont

besoing d'autre chose que de l'amour de leurs mariz, qui seulement les

peuvent contenter (...) la femme chaste, qui a le cœur remply de

vray amour, est plus satisfaicte d'estre aymee parfaitement, que de

tous les plaisirs que le corps peut désirer". p.190

(25) Heptaméron 70, p.208-209

(26) Heptaméron 70, p. 213-214

Bibliographie

Stuip, René .1985. La Châtelaine de Vergy,. Paris: Union

Générale d'Éditions.

Nelli, René. 1963. L'Érotique des Troubadours. Toulouse:

Privat.

Lazar, Moshé. 1964. Amour courtois et "Fin'Amors. Paris:

Klincksieck

Lorris, Guillaume de, & Meun, Jean de,. 1992. Le Roman de la Rose

Ed. et trad. Armand Strubel, Paris: Le livre de Poche

Frugoni, Chiara. 1992. "La mujer y las imágenes, la mujer

imaginada" en Historia de las mujeres en Occidente, Dir. Georges

Duby, Michelle Perrot, Madrid: Taurus

Fandrin, J.L. 1982. "La vie sexuelle des gens mariés dans

l'ancienne société: de la doctrine de l'Église

à la réalité des comportements". Communications

nš8, 102-115

Delhaye, Philippe. 1951. "Le Dossier Anti-Matrimonial de l'Adversus

Jovinianum et Son Influence sur Quelques écrits latins du XIIe siècle",Medieval

Studies, XIII, 65-86

Ariès, Ph. , 1982."Saint Paul et la chair", Communications,

numéro spécial sur Sexualités occidentales, n´35,

34-36

Foucault, M, 1982 "Le combat de la chasteté", Communications,

numéro spécial sur Sexualités occidentales, n´35,

1982, 15-33