Quand l'homme prend corps dans les fabliaux

|

|

|

|

|

L'un des grands rhétoriqueurs de l'époque, Matthieu de

Vendôme(4), après avoir proposé

une liste de modèles descriptifs, prescrit qu'on les aprenne

par cœur pour ne pas être tenté de "s'égarer

en des fantaisies personnelles". La description du corps masculin,

par exemple, ne vise pas à peindre objectivement les parties

du corps et les défauts ou les qualités de l'âme

mais à traduire une intention affective qui oscille entre la

louange et la critique.

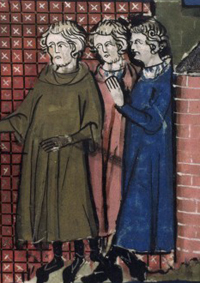

Et les auteurs des Fabliaux, comme la plupart d'écrivains, se gardent bien de "s'égarer" en créant des types originaux aux caractéristiques singulières, aux traits curieux ou bizarres. Chevalier, écuyer, bourgeois, clerc, prêtre ou vilain, les personnages masculins de ces récits répondent aux conventions du genre, comme aux exigences d'un public qui connaît, qui espère retrouver les mêmes critiques et les mêmes louanges cent fois renouvelées, même si celles-ci ne rentrent pas dans la visée prescrite par un consciencieux Matthieu de Vendôme.

C'est cette typologie de corps masculins que nous voudrions analyser

à travers un petit corpus de fabliaux représentatifs,

à savoir, Des III Dames qui trouverent l'anel, Du Fevre de

Creeil, Les III Boçus, La Saineresse, Le Vair Palefroi, Du Fotéor,

Du sot Chevalier, D'une seule feme qui a son con servoit C chevaliers

de tous poins, Le Roi d'Angleterre et le Jongleur d'Ely, Le Meunier

d'Arleux, et La sorisete des Stopes.(5)

|

|

Le narrateur du fabliau Le Roi d'Angleterre et le Jongleur d'Ely se plaint ainsi de la contrainte que représente l'aspect physique pour un homme quels que soient sa véritable attitude face à son sexe ou au sexe opposé:

|

|

|

|

|

|

|

D. Boutet et A. Strubel rapportent la thèse de M.Th. Lorcin sur cette opposition entre classes d'âge différentes: "Cet antagonisme refléterait une opposition plus profonde entre les "gens arrivés", pourvus d'une situation stable, nécessairement d'un certain âge, et ceux qui sont encore errants, sans situation précise, ce qui était fréquent chez les jeunes. Or le jeune, dans les fabliaux, est toujours un clerc ou un chevalier".(6)

Les fabliaux seraient donc des œuvres apparentées au mouvement courtois et tireraient leur origine de la frange inférieure de la société courtoise, où se trouvent mêlés clercs et chevaliers pauvres. Première distinction capitale: puisque jeunesse équivaut à beauté, énergie, activité c'est sur la vieillesse, sur l'infirmité, sur la passivité des "gens arrivés" que portent les cibles de la critique.

La jeune fille du Vair Palefroi, amoureuse du chevalier preus, cortois, riches de cuer mais povres d'avoir ne peut peindre le vieil homme qu'on veut lui faire marier qu'avec les pires couleurs d'un cauchemar, et ce portrait physique de la décrépitude s'accompagne inévitablement des deux attributs d'une mauvaise alliance: la richesse et la malhonnêteté:

Que molt est viex, de grant aage;

Si a froncié tout le visage,

Et les iex rouges et mauvais;

De Chaalons dusqu'à Biauvais

N'avoit chevalier en toz sesPlus viel de lui, ne jusqu'à Sens

N'avoit plus riche, ce dist-on;

Mès cuivert et felon

Le tenoit on en la contrée.

|

|

Les vieux corps

se font entourer de vieux corps comme les infirmes semblent attirer

leurs congénères. En effet, comme la vieillesse, les

tares physiques sont toujours la représentation d'une tare

morale susceptible de se faire déjouer par n'importe quelle

ruse. Si dans Les

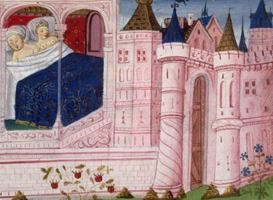

III Boçus la description de la jeune femme peut se résumer

en un seul vers (Si bele que c'ert uns delis), celle du mari,

victime d'une cupidité immodérée de richesses

et d'une jalousie maladive, nécessite d'un tableau complet

de ses diformités pour justifier la vengeance de l'épouse

sur lui et sur ses confrères, accourus à son foyer por

ce qu'il ert de lor pariex/ Et boçus ausi come il sont:

|

|

|

|

|

Souvent la bêtise, la vantardise, la luxure débridée sont les seuls prétextes pour exercer sur le mari les pires humiliations de la femme insatisfaite. Celle du fabliau D'une seule feme qui a son con servoit C chevaliers de tous poins mutile sauvagement le corps du chevalier pour exciter ses désirs et le pousser à éliminer une rivale.

Elle n'est pas la seule, et parfois un simple pari, un jeu poussent la dame à châtier la naîveté ou la maladresse du mari. Chacune Des III Dames qui trouverent l'anel exercent leur violente farce sur les vieuxcorps des maris qu'elles désirent supprimer. Celle-ci arrive à convaincre le voisinage de la folie de son mari, le fait lier, bâillonner, mais il lui faut encore participer de ce spectacle de soumission avec un autre corps jeune, celui de son amant:

|

|

Réduit au silence le plus absolu, le vilain ne sot qu'il

peust dire. Il semblerait qu'on ligote le vieux corps

parce qu'il n'a plus le droit de s'exprimer, le temps de se dire étant

dépassé.

En effet, le seul corps masculin qui ait le privilège de s'exposer,

qui mérite l'attention toute dévouée de nos auteur

est évidemment le corps masculin jeune et beau indépendamment

de l'attitude et de la liaison qu'il établit avec la femme.

|

|

Ils peuvent bien faire débuter leurs descriptions par une vision générale du corps mais le point d'intérêt principal ne met pas beaucoup de temps à être dévoilé.

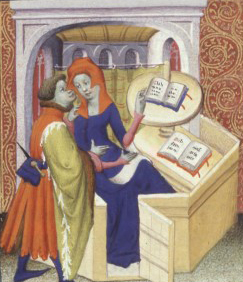

Dans le fabliau Du fevre de Creeil le narrateur nous épargne déjà la description du visage et passe directement aux reins. Alors que les maîtres d'école conseillaient de bien faire précéder les descriptions par un éloge de l'œuvre de Dieu ou de la Nature, l'éloge vient ici juste au moment où l'on salue la feture incomparable du vit:

|

|

|

|

L'omniprésence de l'organe reproducteur dont il ne sait pas se servir, provoque une angoisse croissante chez la femme Du sot chevalier quant ele sentoit la pasnaise sor ses cuisses et sor ses hanches. L""instrument" ou "l'outil" du jeune domestique, comme le nomme la femme Du Fevre de creeil, se trouve personnifié et semble même éprouver des sensations humaines: "Tesiez, dame, qui grant honte a et gran vergoingne, parlez moi d'autre besoingne", dit-il lorsque la soif de connaître ses performances porte la dame à exciter le pauvre homme.

Le comique d'une telle situation est assuré et arrive à son paroxisme lorsque l'homme se fait des instruments de génération féminins une idée saugrenue. Dans La sorisete des Stopes le mari est persuadé de porter li con sa fame dans un panier, tandis qu'il vehicule une petite souris. Sur le chemin de retour il est tenté de manipuler sa précieuse charge mais n'ose pas tout d'abord de peur qu'elle échappe à travers les champs. Son pénis cependant semble prendre l'initiative comme une réplique à l'indépendance supposée du sexe de sa femme:

|

|

Et le pauvre vilain de se mettre à supposer les causes de la

fuite: évidemment, l'animal n'a pas eu peur de lui mais du

véritable

acteur de la scène: "...mon vit, si ot el por voir

que le vit noir et roige le musel devant".

Bref, l'omniprésence du phallus dans la description du corps

soumet l'homme à une réduction, plutôt à

une déformation narrative et visuelle: du moment que les autres

membres n'intéressent pas et que la prééminence

est octroyée

à une partie au détriment de l'ensemble, il se produit

une amplification de l'image choisie comme une caricature qui met

en relief, tout en exagérant, les éléments les plus

proéminents,

les plus saillants d'une figure.

Voilà un procédé qui permet l'utilisation de tout type de comparaisons, de métaphores et d'hyperboles plus ou moins grossières, plus ou moins grivoises, autant de procédés d'amplification du récit.

|

|

|

|

Le fevre de Creeil devient à ce sujet l'exemple le

plus poussé. Tout le texte tourne autour de la description

de ce phallus jusqu'au point d'envahir le récit de ses dimensions (Devers

le retenant avoit plait poing de gros et II de lonc), de sa forme

(Et des mailliaus ne di-je pas qui li sont au cul atachié,

qu'il ne soient fet et taillié, Tel com à tel ostil

covient)

de sa couleur (Et fu rebraciez ensement come moines qui jete aus

poires, rouges come oignon de Corbueil), de tout son être

(Si trait le vit, dont une anesse péust bien estre vertoillie)

dans un désir de révéler la nature fétichiste

de la pulsion sexuelle et de la pulsion narrative. Devant sa femme

qu'il veut tenter, le mari loue par trois fois les caractéristiques

du pénis extraordinaire de Gautier:

|

|

|

|

|

Virtuelle et agrandie comme la vision que nous offrent les Fabliaux sur la réalité qu'ils prétendent raconter. En effet, longtemps la critique avait voulu voir dans les fabliaux "la poésie des petites gens" par rapport à la destination aristocratique des romans courtois, étant donné que la vision narrative qu'ils offraient de la réalité ne saurait être plus contraire au courant courtois. Aujourd'hui on en vient à être plus au moins d'accord sur le fait que les clercs ont dû jouer dans les fabliaux un rôle aussi important que dans la création du roman courtois et partant d'une même réalité. Le style élevé des romans courtois nous transmet une vision de la société idéalisée parce que l'on choisit les plus beaux décors, les acteurs les plus séduisants et les aventures les plus émouvantes ou les plus spectaculaires. Tout se passe comme si cette vision répondait à un point de vue distant, tellement éloigné de l'objet à représenter que les défauts deviennent flous, les imperfections s'estompent. Les fabliaux, au contraire, partant de la même réalité utiliseraient cette loupe qui agrandit la moindre forme, qui déforme le plus petit pore.

|

|

Les maladies vénériennes, les souffrances, les tristesses, les bassesses du sexe n'ont pas de place dans nos textes. En ce domaine comme ailleurs prédominent les rêves et les illusions des hommes (7). Même point de vue mais utilisé avec des filtres complètement opposés qui ne s'excluent pourtant toujours pas. En effet si certains fabliaux tirent leur comique en se présentant comme une parodie de la littérature courtoise, en mélangeant les styles, c'est que le public a une bonne connaissance de celle-ci.

|

|

|

![]()

Texte publié dans Queste. Estudios de lengua y literatura Francesa, Universidades del País Vasco, Pau, Valencia, Zaragoza, 1994, p.7-15

NOTES

(1)

Art poétique, v.114-127 et 158-178

(2) De inventione, I, 24-25

(3) Faral, Edmond Les arts poétiques du XIIe

et du XIIIe siècle, recherches et documents sur la technique littéraire

du moyen Iage, Paris 1924, réimpression Slatkine, Genève-Paris,

1982, p.79

(4) Ars versoficatoria (I, 60)

(5) Ces textes seront cités d'après

le Nouveau recueil complet des fabliaux (NRCF), publ. par Willem Noomen

et Nico van den Boogaard, Van Gorcum, Assen/Maastrich, Pays-Bas, 1983

(6) D. Boutet et A. Strubel Littérature et

société dans la France du Moyen Age, PUF, 1979. p.124.

(7) Ménard, Philippe, Les fabliaux, contes

à rire du moyen âge, PUF, 1983, p. 165