Los historiadores han elegido el año de 1789 como fecha

simbólica del paso de la Edad

Moderna a la llamada Edad

Contemporánea. Ciertamente, es una buena

elección, pues 1789 fue el año en que George

Washington fue investido como primer presidente de los Estados

Unidos, la primera nación extensa que se dotó a

sí misma de un gobierno democrático en sentido

moderno, y cuyos políticos supieron estar a la altura de

las circunstancias. Redactaron una constitución que, con

pequeñas enmiendas, sigue estando vigente hoy en

día, y todas las dificultades que conllevó la puesta

en práctica de un proyecto tan novedoso y complejo fueron

resueltas dialogadamente y respetando el marco legal.

Sin embargo, la realidad es que los historiadores que convinieron

en fijar ese año como símbolo de la evolución

que estaba experimentando la sociedad occidental, eran

historiadores europeos, y ese año sucedió algo en

Europa que ellos consideraban más importante: 1789 fue

también el año en que estalló la

Revolución Francesa. Es cierto que, si el acontecimiento

que ha de marcar el cambio de era debe escogerse por su

carácter representativo, entonces la Revolución

Francesa es una elección mucho mejor, ya que la

modélica organización política de los Estados

Unidos iba a ser durante mucho tiempo una rara auis in terris, mientras

que la Revolución Francesa presentó al mundo una

serie de hechos deplorables que se iban a repetir una y otra vez

en la historia europea de los siglos siguientes: palabras

grandilocuentes tomadas como excusa para exterminar a quienes

piensan de otro modo, seres mezquinos y sin apenas

instrucción convertidos en responsables políticos,

políticos que anteponen sus ambiciones o sus ideales

fanáticos a la ética más elemental,

constituciones que se violan y se sustituyen por otras

según quién tiene el poder, parlamentos que se

invalidan por la fuerza, golpes de estado, democracias que se

corrompen hasta convertirse en dictaduras (y lo que es más

sangrante aún: que la dictadura resulte preferible a lo que

había antes). En Francia surgieron incluso idiotas de los

que piensan que unos ideales patéticos justifican poner

bombas que maten a inocentes, como si así fueran a cambiar

el mundo. Todo eso, corregido y aumentado, lo ha vivido la Europa

de la Edad Contemporánea, y aún quedan restos en

nuestros días (todavía hay idiotas con ideales

patéticos que ponen bombas). Por supuesto, el resto de

continentes (excepto Norteamérica) han recibido con retraso

la herencia europea, y hoy son muchos los países del mundo

que mantienen vivo el legado de Robespierre, Napoleón o del

periodo del Directorio.

Si en lugar de buscar hechos simbólicos nos contentamos

con buscar fechas redondas, entonces el año de 1800 es una buena elección,

pues, sin duda, la sociedad occidental del siglo XIX iba a ser muy

distinta de la del siglo XVIII que acababa en dicho año.

A lo largo del siglo XVIII, la población mundial

había pasado de 680 millones de habitantes a 954 millones.

En términos relativos, Europa fue la zona que

experimentó una mayor explosión demográfica.

Pasó de 110 millones de habitantes a 180 millones (un 63%

frente al crecimiento medio del 40%). Además, la longevidad

media aumentó sensiblemente.

Los Estados Unidos prosperaban lentamente. Entre los

dieciséis Estados se repartía una población

de más de 5.300.000 habitantes. Con un mínimo

retraso, los Estados Unidos se iban haciendo eco de los adelantos

científicos y tecnológicos que se producían

en Europa. Bajo la presidencia de Adams, los federalistas

habían abusado del poder legislativo de forma partidista,

hasta el punto de que los republicanos demócratas hablaban

de tiranía, pero el sistema democrático

funcionó correctamente y Adams fue uno de los pocos

presidentes estadounidenses que no fue reelegido. La llegada al

poder de los republicanos demócratas corregiría la

situación.

Sudamérica estaba bajo el firme control de España y

Portugal (con algunas intrusiones menores de otras potencias),

pero la Revolución Americana y la Revolución

Francesa habían impactado a la elites criollas, es decir,

en la minoría blanca nativa que se veía relegada a

un segundo plano por las autoridades enviadas desde la

metrópoli. Las traducciones de escritos norteamericanos se

multiplicaban y los periódicos, panfletos y clubes

políticos se extendían por las principales ciudades

sudamericanas a pesar de la censura y la represión por

parte de las autoridades.

Muy diferente era el caso de Canadá. Gran Bretaña

había aprendido de sus errores y había sabido

mantener satisfechos a los habitantes de lo que le quedaba de sus

colonias norteamericanas.

Francia, con 28 millones de habitantes, era uno de los

países más poblados de Europa, aunque en él

la natalidad había disminuido. Las parejas francesas

habían aprendido diversas formas de reducir el

número de hijos. La situación económica del

país todavía era precaria, como consecuencia del

calamitoso estado de cuentas del "antiguo régimen" agravado

por el caos revolucionario. Uno de los problemas más graves

era la devaluación del papel moneda. Los primeros gobiernos

revolucionarios habían emitido unos valores mobiliarios

llamados "asignados"

respaldados por los bienes confiscados a la Iglesia, pero en el

"año I" se pasó de 400 millones de asignados a 4.000

millones, en el año V circulaban 14.000 millones y al

año siguiente se hizo una emisión de 30 millones de

asignados, cuyo valor ya era prácticamente nulo.

Después fueron sustituidos por unos "mandatos territoriales" que

se devaluaron aún más rápidamente. Bonaparte

estaba dedicando grandes esfuerzos a realizar todas las reformas

necesarias, tanto en economía, como en la

administración, en la justicia, en la educación,

etc., pero, de momento, la guerra consumía la mayor parte

de los recursos del Estado. Parece ser que Bonaparte

pretendía reconstruir el imperio colonial francés.

Su expedición a Egipto pretendía ser un primer paso

para arrebatarle la India a Gran Bretaña y, tras el fracaso

de la aventura, se interesó por el proyecto de recuperar

Luisiana.

Sin embargo, Gran Bretaña no estaba dispuesta a dejar que

Francia le aventajara en materia colonial e iba a destinar todos

los recursos necesarios para contener la expansión

francesa. Tras la derrota del sultán Tipu Sahib, todo el

sur de la India quedó bajo control británico, y los

proyectos de expansión hacia el norte no se hicieron

esperar. Por su parte, Francia se había ganado un gran

prestigio e influencia en la Cochinchina. Los apetecibles mercados

de China y Japón permanecían cerrados, por la

vocación autárquica de ambos países. La

principal arma británica era su poderío naval,

basado en gran parte en una rígida disciplina que cada vez

estaba dando lugar a más amotinamientos en los barcos de la

Royal Navy.

Inglaterra contaba a la sazón con 8.3 millones de

habitantes, Escocia con 1.63, Gales con 0.6 e Irlanda con 5.22, lo

que hace un total de 15.7 millones de británicos. Al

contrario que en Francia, en Gran Bretaña estaba

garantizada la libertad de comercio y de circulación de

bienes, el sistema bancario era sólido y todo ello dio

lugar a un gran desarrollo económico. La empresa Lloyd's

of London es la compañía de seguros

más antigua del mundo y ya contaba entonces con más

de un siglo de vida. Su principal actividad a la sazón era

asegurar los barcos dedicados al tráfico de esclavos.

Si Francia estaba a la cabeza del progreso científico,

Gran Bretaña era la pionera del progreso

tecnológico. Poseía 300 kilómetros de

vías férreas por las que se transportaban más

fácilmente carros tirados por caballos. Existían

compañías privadas encargadas de velar por la

conservación de las carreteras y que cobraban peajes.

También contaba con una densa red de canales que

unían los puertos con los principales centros urbanos. La

máquina de vapor de Watt se usaba en la industria

cervecera, en la minería, en la metalurgia, en las

fábricas de harinas y en las hilaturas, donde se usaba para

mover telares mecánicos. Todas estas técnicas se

estaban implantando también en los Estados Unidos. (Sin

embargo, ese mismo año, un empresario de Lyon llamado Joseph Marie Jacquard

inventó un nuevo modelo de telar que, gracias a un sistema

de cartones perforados, permitía que un solo operario

reprodujera motivos de gran complejidad.) El algodón

sustituyó a la lana, y la producción no dejaba de

aumentar. Gran Bretaña vestía a los soldados

franceses.

El alma de la política británica era el primer

ministro William Pitt. El rey Jorge III no hacía sino

incordiar moderadamente. Por ejemplo, Pitt se había

esforzado por resolver el problema irlandés y en su

programa figuraba eliminar ciertas discriminaciones legales hacia

los católicos, pero el monarca se opuso de lleno porque

consideraba que ello atentaba contra el juramento que prestaban

los reyes británicos en su coronación, por el que se

comprometían a mantener el protestantismo. En sus propias

palabras:

¿Dónde está el poder en la

Tierra que pueda absolverme de la observancia de cada

oración de aquel juramento, particularmente en el que me

está requiriendo mantener la reformada religión

protestante? ... No, no, prefiriría pedir mi pan de

puerta en puerta a través de Europa antes que consentir

cualquier medida a favor de los católicos. Puedo

renunciar a mi corona y retirarme del poder, puedo abandonar mi

palacio y vivir en una cabaña, puedo poner mi cabeza en

el patíbulo y perder la vida, pero no puedo romper mi

juramento.

Por esta época, el rey sufrió un nuevo ataque de

locura, pero se recuperó rápidamente. El sistema

parlamentario británico, aunque con muchas más

imperfecciones e injusticias que el estadounidense, funcionaba

razonablemente bien, y constituía un estadio intermedio

entre el gobierno democrático estadounidense y los

gobiernos absolutistas del "antiguo régimen".

El médico Jenner se estableció en Londres y

empezó a vacunar sistemáticamente a la

población contra la viruela, a razón de 300 personas

por día.

The Times tenía

una tirada de 4.800 ejemplares, y había reducido a la nada

a su principal competidor, el Morning

Post, cuya tirada era de 200 ejemplares. El gobierno

empezó a ver una amenaza en la prensa, pero no logró

contener su difusión. Se decía que Thomas Blanes, uno de los

redactores-jefe de The Times,

era el hombre más poderoso de Gran Bretaña.

No obstante, en Francia también se hacían algunos

progresos técnicos: el año anterior, un

francés llamado Philippe

Lebon había patentado una lámpara de gas,

aunque no era muy eficiente, pues el gas que empleaba

contenía metano y monóxido de carbono, y

producía mal olor en la combustión. Pese a ello, se

hizo popular construyendo pequeños sistemas de

iluminación doméstica.

Un ingeniero estadounidense llamado Robert Fulton se encontraba a la sazón en

París, donde a instancias de Bonaparte experimentó

con un barco submarino al que llamó Nautilus, propulsado por una

hélice. También probó un barco de vapor que

intentó navegar por el Sena, pero se hundió.

El Sacro Imperio Romano Germánico se había

polarizado: al poder de Austria, cuyo archiduque conservaba el

título imperial casi como hereditario (aunque en

teoría fuera electivo) y que contaba con un vasto

patrimonio hereditario que incluía los reinos de Bohemia y

Hungría, se le había opuesto el reino de Prusia,

convertido en una gran potencia militar. El rey actual, Federico

Guillermo III, no era un político especialmente brillante,

pero no le faltaba tenacidad. De momento, optaba por mantener a

Prusia neutral en el duelo que Gran Bretaña y Austria

mantenían contra Francia. En cuanto al emperador Francisco

II, Bonaparte dijo de él:

Éste es un

hombre bueno y religioso, que con un buen sentido, no

hará jamás nada por sí mismo, y a quien

Metternich, o cualquier otro, dirige a su modo. No ha

manifestado energía sino para perderse moralmente a los

ojos de los pueblos. Su gobierno será malo mientras tenga

ministros malos, porque se entrega enteramente a ellos, y no se

ocupa sino de la botánica y de la jardinería. Su

hijo ha de parecérsele.

Austria y Prusia dominaban la política de Europa Oriental

juntamente con Rusia, que gracias a las figuras de Pedro I y

Catalina II había logrado salir parcialmente del atraso en

que estaba sumergido su país hasta ocupar un lugar decisivo

en la política europea. Por el este, Rusia se había

extendido hasta dominar Siberia y, más allá, incluso

Alaska y buena parte de la costa occidental norteamericana. En

esta expansión los cosacos desempeñaron un papel

destacado. Las autoridades cosacas habían sido asimiladas a

la nobleza rusa, y las clases inferiores formaban un campesinado

libre privilegiado, bien dotado de tierras y que servía en

el ejército en regimientos separados, con sus propias

técnicas militares y un orgullo de casta que Rusia

sabía halagar. Pero lo más delicado había

sido tomar posiciones en Europa. La "occidentalización" de

Rusia era en gran parte superficial, pues sólo afectaba a

las altas esferas de la sociedad. Las capas inferiores estaban

sometidas a un vasallaje feudal ya prácticamente extinguido

en Occidente. El zar actual, Pablo I, trataba de invertir esta

tendencia de asimilación de la cultura occidental, y

llegó a mandar al exilio a algunas personas simplemente por

vestir según el estilo francés o leer libros

franceses. También es verdad que la Revolución

Francesa había provocado una reacción anti-francesa

en Rusia como en las restantes potencias europeas. Sin embargo,

tras haber sido vapuleado varias veces por los ejércitos

franceses, Pablo I decidió cambiar de rumbo, mantenerse

neutral en la guerra contra Francia y enfrentarse a Gran

Bretaña por el dominio del Báltico, una guerra en la

que veía más posibilidades de éxito.

La mayor muestra del poderío

Austríaco-Prusiano-Ruso en Europa Oriental fueron las

sucesivas particiones de Polonia que terminaron con la

disolución completa del reino. Muchos patriotas polacos se

unieron al ejército francés para luchar contra

quienes habían destruido su país. En general, las

teorías jacobinas radicales que en Francia daban ya

escalofríos se hicieron populares en las pequeñas

potencias europeas: los Países Bajos, Suiza, los estados

italianos, etc., y ello permitió a Francia sembrar Europa

de "Repúblicas

Hermanas", tanto más contentas del apoyo

francés cuanto más lejos estaban de Francia.

Independientemente de su mayor o menor longevidad, las "Repúblicas Hermanas"

contribuyeron a eliminar los restos de las antiguas estructuras

feudales que aún pervivían en los países

pequeños.

España fue uno de los países más

convulsionados internamente (es decir, sin necesidad de la ayuda

de los ejércitos franceses) a causa de la Revolución

Francesa. Antes de que estallara, la ilustración se iba

abriendo camino poco a poco (demasiado poco a poco) en la sociedad

española; cuando estalló, el primer ministro

Floridablanca se esforzó por evitar por cualquier medio que

las ideas revolucionarias penetraran en España,

después los ilustrados españoles volvieron a ganar

terreno convenciendo al rey Carlos IV de la viabilidad del "despotismo ilustrado", es

decir, de llevar adelante a través de la autoridad absoluta

del monarca las reformas que los revolucionarios franceses

trataban de lograr violentamente (la desamortización de los

bienes eclesiásticos, una reforma agraria que permitiera

aprovechar terrenos de cultivo descuidados por sus dueños,

una reforma educativa, etc.), y esto condujo a un acercamiento

cauteloso a Francia propiciado por Godoy y, más

recientemente, por Urquijo.

Los países nórdicos, Suecia y Dinamarca,

tenían tendencias opuestas respecto a la Revolución

Francesa. El rey Gustavo IV Adolfo de Suecia, a sus

veintidós años, creía en el derecho divino de

los reyes y tenía a Bonaparte por un monstruo; En Dinamarca

reinaba nominalmente el rey Cristián VII, pero el gobierno

lo ejercía su hijo y heredero el príncipe Federico,

quien había promovido diversas reformas liberales (libertad

de prensa, concesión de derechos civiles a los

judíos, abolición de la esclavitud,

derogación de la ley feudal que ligaba los campesinos a las

tierras, etc.) Federico simpatizaba con la Revolución

Francesa, pero tanto Dinamarca como Suecia habían optado

hasta el momento por una neutralidad pasiva en el conflicto

europeo, mientras que recientemente habían aceptado la

oferta rusa de constituir una liga de neutralidad armada para

evitar los abusos británicos en el Báltico.

El Imperio Otomano continuaba su lenta decadencia. El

sultán Selim III habría tratado de impulsar ciertas

reformas administrativas y militares que chocaron con la

oposición ultraconservadora de los jenízaros. Las

derrotas ante Rusia le habían prevenido de intentar nuevas

aventuras militares, pero el sultán se encontró con

la invasión de Egipto por los ejércitos franceses,

en la que se puso de manifiesto que los ejércitos otomanos

eran juguetes inofensivos ante los ejércitos occidentales.

Si los franceses estaban teniendo problemas en Egipto, ello era

debido únicamente a la intervención británica

y en ningún caso a la resistencia nativa.

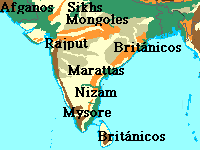

Desde la muerte del gran mogol

Aurangzeb, el sultanato de Delhi había perdido su

influencia en la India y surgieron varios estados independientes.

La principal potencia era el Imperio Maratta, aunque ahora era

más bien la confederación

Maratta, ya que el poder central había ido

debilitándose desde que el recién nacido Madhavrao

II fue reconocido como peshwa. El peshwa actual, Baji Rao II, era

más bien incompetente, y ese año murió Nana Fadnavis, que

había sido el principal dirigente durante la minoría

de edad de Madhavrao II y desde entonces había mantenido su

influencia sobre todos los señores marattas. Tras su

muerte, la cohesión entre las distintas regiones del

imperio se resintió y la autoridad del peshwa fue cada vez

más cuestionada. La presencia británica era cada vez

más desestabilizadora. Los británicos dominaban un

extenso territorio en el golfo de Bengala, la isla de

Ceilán y también tenían asentamientos en

Bombay, en la costa occidental de la península.

Afganistán, bajo el reinado de Zaman Sah, atravesaba

también un periodo de inestabilidad política, con

luchas intestinas por el poder.

Desde la muerte del gran mogol

Aurangzeb, el sultanato de Delhi había perdido su

influencia en la India y surgieron varios estados independientes.

La principal potencia era el Imperio Maratta, aunque ahora era

más bien la confederación

Maratta, ya que el poder central había ido

debilitándose desde que el recién nacido Madhavrao

II fue reconocido como peshwa. El peshwa actual, Baji Rao II, era

más bien incompetente, y ese año murió Nana Fadnavis, que

había sido el principal dirigente durante la minoría

de edad de Madhavrao II y desde entonces había mantenido su

influencia sobre todos los señores marattas. Tras su

muerte, la cohesión entre las distintas regiones del

imperio se resintió y la autoridad del peshwa fue cada vez

más cuestionada. La presencia británica era cada vez

más desestabilizadora. Los británicos dominaban un

extenso territorio en el golfo de Bengala, la isla de

Ceilán y también tenían asentamientos en

Bombay, en la costa occidental de la península.

Afganistán, bajo el reinado de Zaman Sah, atravesaba

también un periodo de inestabilidad política, con

luchas intestinas por el poder.

Al este de Bengala se encontraba el reino de Birmania. Durante

los siglos anteriores había estado dividido en varios

reinos, pero desde mediados de siglo, una nueva dinastía

iniciada por el rey Alaungpaya

había iniciado un proceso de unificación por la

fuerza. El monarca actual era Bodawpaya,

el cuarto hijo de Alaungpaya, un enviado de Buda para conquistar

el mundo que había accedido al trono derrocando a su

sobrino-nieto. Quince años atrás había

invadido el reino de Arakan.

Para pacificar la zona deportó a unos 20.000 de sus

habitantes como esclavos. Poco después había

invadido Siam con nueve ejércitos, aunque su campaña

no tuvo éxito. Tras una insurrección en Arakan

persiguió insurrectos por la frontera de Bengala, creando

tensiones con los británicos. Siam estaba gobernado por el

rey Rama I, que había consolidado a su país como

potencia militar al rechazar a los birmanos e imponer su tutela

sobre Camboya. Mientras tanto Vietnam se hallaba inmerso en una

guerra civil.

En Arabia prosperaba el fundamentalismo islámico de los

Wahhabíes. Aunque Abd al-Wahhab había muerto ocho

años atrás, Abd

al-Aziz, el hijo de Muhammad ibn Saúd,

conducía con mano maestra la guerra santa que aquél

había declarado. Dominaba ya la mayor parte de Arabia y

amenazaba tanto La Meca como la frontera persa.

De entro los sultanatos árabes establecidos alrededor del

mar Rojo, estaba prosperando especialmente el sultanato Geledí, situado en Somalia, en el cuerno de

África. Dos años atrás había subido al

trono el sultán Yúsuf

Mahamud Ibrahim, bajo cuyo mandato se revitalizó

el tráfico de marfil.

En Persia se estaba consolidando la nueva dinastía Kayar

en la figura del sha Fath Alí Sha Kayar. Había

establecido una rígida etiqueta que incluía

numerosos tesoros distintivos de la autoridad real: tronos,

coronas, joyas, etc. También es famoso por el harén

que estaba montándose, que llegó a contar con

más de 150 mujeres.

El shogun Tokugawa Ienari lo seguía de lejos: llegó

a tener unas 40 concubinas. Durante su reinado Japón

pasó por un periodo de estabilidad política y buenas

cosechas.

Durante el último siglo, China había experimentado

una explosión demográfica más espectacular

que la europea, pues su población se había

duplicado: había pasado de contar con 150 millones de

habitantes a 300 millones. Las teorías malthusianas

parecían corroborarse en China, donde las tierras,

explotadas en exceso, estaban perdiendo su fertilidad. La

administración estaba aquejada por una importante

corrupción y, a las revueltas que tradicionalmente

tenía que hacer frente el gobierno chino se unió una

especialmente grave, por la organización que llevaba tras

de sí: la de la secta budista del Loto Blanco, que ya en su día

había contribuido a derrocar a los mongoles y que ahora

enviaba grupos paramilitares a enfrentarse a las tropas

imperiales. Actuaban con técnicas de guerrilla, y

organizaron la falsificación de las cuentas de los

recaudadores de impuestos. El gobierno tuvo que levantar

fortalezas y realizar campañas de descrédito que

privaran al Loto Blanco del apoyo del campesinado.

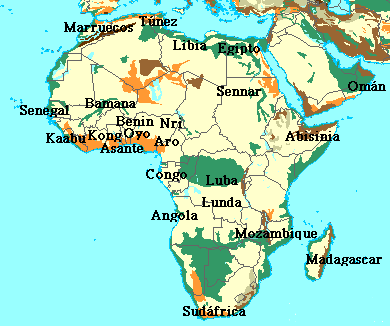

El norte de

África hasta Túnez era vasalla del Imperio Otomano,

aunque su autonomía era notable. Sólo el reino de

Marruecos era oficialmente independiente. El rey Sulaymán

había suspendido todo el comercio con Europa a causa de sus

querellas con España y Portugal y firmó un tratado

comercial con los Estados Unidos. Fue el primer país

africano en acoger una embajada estadounidense.

El norte de

África hasta Túnez era vasalla del Imperio Otomano,

aunque su autonomía era notable. Sólo el reino de

Marruecos era oficialmente independiente. El rey Sulaymán

había suspendido todo el comercio con Europa a causa de sus

querellas con España y Portugal y firmó un tratado

comercial con los Estados Unidos. Fue el primer país

africano en acoger una embajada estadounidense.

El África subsahariana permanecía

prácticamente inexplorada. A lo largo del siglo XVIII se

habían formado algunos reinos nuevos, algunos de los cuales

surgieron cuando algunos pueblos africanos se organizaron para

formar redes de trata de esclavos que vendían a los

europeos. Es el caso de la confederación de Aro o el Imperio Bamana. El Imperio Kong, que llegó a

alcanzar una gran extensión lo formó el pueblo Senufo que huía de una

persecución religiosa por parte de los Mandinga, del norte. El Congo,

Angola y Mozambique eran colonias portuguesas, si bien el primero

mantenía su propio rey, Enrique

I. Senegal había quedado bajo dominio

francés tras el tratado

de Versalles. Madagascar había sido a principios

de siglo un refugio de piratas. Después se organizó

en varios reinos. El sultanato de Omán, en Arabia,

gobernado por Sultan bin Ahmad, había creado un

imperio que se extendía desde la orilla opuesta del golfo

Pérsico y descendía por la costa oriental de

África, hasta Mozambique.

En materia científica, Europa se había situado a

años luz de cualquier otra cultura. Los físicos

dominaban ya las leyes de la dinámica clásica junto

con la ley de gravitación universal y todo el aparato

matemático que éstas requieren. Las aplicaciones a

la astronomía eran sorprendentes. William Herschel

demostró que el Sol no está fijo en el espacio, sino

que se mueve respecto de las demás estrellas hacia un punto

de la esfera celeste al que denominó apex, y que se encuentra en

la constelación de Hércules.

Más aún, logró establecer un modelo

clásico lenticular sobre la forma de la Vía

Láctea, en el que estableció la posición del

Sol. Ese mismo año descubrió los rayos infrarrojos utilizando

un prisma para descomponer la luz solar y situando un

termómetro por debajo de la zona correspondiente a la luz

roja. Demostró así la existencia de "luz invisible".

Los estudios sobre electricidad se encontraban todavía en

estado embrionario, pero ya eran prometedores. Coulomb

seguía estudiando y publicando trabajos sobre la

electricidad y el magnetismo. Alesandro Volta comunicó a la

Royal Society de Londres

su último invento: una pila electrica capaz de generar electricidad de forma

mucho más uniforme que los generadores

electrostáticos, el único medio conocido hasta el

momento. Esto facilitó enormemente el estudio de las

corrientes eléctricas.

Un naturalista francés llamado Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, caballero

de Lamark,

presentó un trabajo al Museo

Nacional

de Historia Natural en el que esbozaba sus ideas

según las cuales las especies animales habían

evolucionado unas a partir de otras, las más complejas a

partir de las más simples.

Lagrange publicó sus Leçons

sur

le calcul des fonctions, pero la figura más

prometedora en el campo de las matemáticas era a la

sazón un joven alemán de veintitrés

años llamado Carl

Friedrich Gauss. Durante su época de estudiante

había descubierto por sí mismo el teorema del

binomio de Newton, la ley de Bode-Titius y la llamada ley de reciprocidad

cuadrática, un sutil resultado de la teoría

de números del que no se conocía todavía

ninguna demostración. Dos años atrás

había obtenido un método para construir con regla y

compás el polígono regular de 17 lados, el mayor

avance en esta línea desde la época de los antiguos

griegos. El año anterior había obtenido el doctorado

en matemáticas con una demostración del teorema fundamental del

álgebra, es decir, con la demostración de

que toda ecuación polinómica tiene al menos una

solución si admitimos como tales a los números

complejos o imaginarios. Gauss había nacido en el ducado de

Brunswick, y el duque le había concedido una renta que le

permitía dedicarse a la investigación sin necesidad

de buscar empleo alguno.

Alemania tuvo el dudoso honor de estar a la vanguardia del

pensamiento filosófico. Tras una discusión con un

discípulo sobre el ateísmo, Fichte tuvo que dimitir

de su cátedra en Jena y se trasladó a Berlín,

donde tuvo que vivir de dar clases particulares. Su cátedra

fue ocupada por Friedrich

Schelling, un teólogo de veintitrés

años que, tras una serie de "investigaciones" sobre el

Génesis y el origen del mal, había publicado cinco

años atrás un ensayo titulado Del Yo como principio de la

filosofía o lo incondicionado del saber humano,

bajo la influencia de Kant y de Fichte, y que ahora publicaba su Sistema del idealismo trascendental,

en el que discrepaba de Fichte. Esencialmente, Kant había

cometido tres errores en su planteamiento de su Crítica de

la razón pura:

- Usó —con su mejor intención— un lenguaje

excesivamente abstruso, que hizo pensar a muchos que "buena

filosofía" es sinónimo de "no se entiende nada",

cuando la conjunción en Kant de ambas

características es meramente accidental.

- En aquellos puntos en los que sus planteamientos sensatos no

le permitían llegar hasta donde quería llegar, se

las arregló para llegar de todos modos, con

"demostraciones" que dejan mucho que desear, pero que

impresionaban a los mismos aludidos en el punto anterior, hasta

el punto de que llegaron a considerar que esas "demostraciones"

forzadas eran lo mejor de la filosofía kantiana, cuando

eran en realidad la paja que hay que separar del grano.

- Presentó su obra como un estudio preliminar que

debía ser desarrollado sistemáticamente con

posterioridad, lo que dio alas a muchos jóvenes, tan

ambiciosos como mal preparados, para emprender la gloriosa tarea

de llevar la filosofía kantiana hasta la más alta

perfección.

El resultado fue que los presuntos continuadores de la obra de

Kant tomaron todos sus defectos y no fueron capaces de sostener

ninguna de sus virtudes. Así, Schelling empezó

considerando a Fichte como el campeón en la lucha contra la

corrupción del espíritu crítico kantiano

frente al dogmatismo, luego consideró que el camino seguido

por Fichte no era el correcto y asumió él mismo el

papel de llevar la filosofía de Kant a la

perfección. Sin embargo, lo que hizo realmente fue coger el

bagaje escolástico que había absorbido en sus

estudios de teología y aplicarlo a los esquemas kantianos,

obteniendo así un monstruo al que él llamaba

"filosofía crítica", pero que no era sino un

retroceso a los tiempos en que filosofar era hablar de no se sabe

qué en términos aparentemente lógicos y

razonados, pero que sólo presentan esta apariencia en una

delgada capa superficial, bajo la cual todo es imprecisión

y arbitrariedad. Sirva como muestra un fragmento del

Capítulo II del Sistema

del idealismo trascendental:

La prueba general del idealismo trascendental es

realizada sólo a partir del principio deducido

anteriormente: mediante el acto

de la autoconciencia el Yo llega a ser objeto para sí

mismo. En esta proposición se puede descubrir a su

vez otras dos:

1) El Yo sólo es objeto para sí mismo y, por

tanto, para nada exterior. Si se pone una influencia sobre el Yo

desde fuera, el Yo debería ser objeto para algo exterior. Pero el Yo no es

nada para todo lo exterior. En el Yo en cuanto Yo, por ende, no puede influir nada

exterior.

2) El Yo se hace objeto, luego no lo es originalmente.

Detengámonos en esta proposición para continuar

deduciendo a partir de ella.

a) Si el Yo no es originariamente

objeto, entonces es lo contrapuesto al objeto. Ahora bien, todo

lo objetivo es algo en reposo, fijo, que no es capaz él

mismo de ninguna acción, sino sólo de ser objeto

del actuar. Así pues, el Yo es originariamente sólo actividad.

Más aún, en el concepto de objeto se piensa el

concepto de algo limitado o acotado. Todo lo objetivo se hace

finito precisamente porque se hace objeto. Por tanto, el Yo es

originariamente (más allá de la objetividad, que

es introducida por la autoconciencia) infinito —luego

actividad infinita.

b) Si el Yo es originariamente

actividad infinita, entonces también es fundamento —y

compendio de toda la realidad.— En efecto, si hubiera un

fundamento de la realidad fuera de él, su actividad

infinita estaría originariamente restringida.

c) Que esta actividad

originariamente infinita (este compendio de toda la realidad)

llegue a ser objeto para sí misma y, por tanto, finita y

determinada, es condición de la autoconciencia. La

cuestión es cómo puede ser pensada esta

condición. El Yo es originariamente puro producir que se dirige

hacia el infinito, sólo en virtud del cual nunca

llegaría al producto.

El Yo, pues, a fin de surgir para sí mismo (y no ser

sólo productor sino a la vez producido, como en la

autoconciencia) ha de poner límites a su producir.

d) Pero el Yo no puede limitar su

producir sin contraponerse algo. [...]

El lector que no entienda nada no debe caer en la falacia de

asumir que ello se debe a que no sabe suficiente filosofía,

y que hay que estudiar mucho para entender algo tan profundo. Una

frase como "El Yo es

originariamente puro producir que se dirige al infinito, solo en

virtud del cual nunca llegaría al producto" no

encierra ninguna verdad profunda, sino que no es más que

una triste adaptación de una frase análoga que bien

podría hablar sobre Dios en lugar de sobre el Yo (en el

contexto de un absurdo razonamiento teológico) a un

contexto muy diferente. Si la totalidad del fragmento anterior

tiene algún sentido es por lo que queda de la

filosofía kantiana cuando se eliminan frases absurdas como

ésa y, en general, todos los "razonamientos". La

consecuencia obligada fue que, a partir de este momento, la

filosofía dejó de merecer la atención de los

hombres de ciencia, que consideraron, con razón, que la

filosofía es a la ciencia lo que la astrología es a

la astronomía.

De hecho, a raíz de una reseña anónima que

invitaba a Kant a pronunciarse sobre la filosofía de

Fichte, el propio Kant había publicado el año

anterior una breve nota con el título de "Declaración en

relación a la Doctrina de la Ciencia de Fichte",

en la que desautoriza por completo que pueda considerarse acorde

con su propia filosofía:

...declaro aquí

que considero a la Doctrina de la Ciencia de Fichte un sistema

completamente insostenible. [...] No obstante, estoy tan poco

dispuesto a tomar parte de aquello que según los

principios de Fichte corresponde a la metafísica, que en

una respuesta escrita le aconsejé cultivar su buen don de

exposición tal como provechosamente se aplica a la

Crítica de la Razón Pura, en vez de a sutilezas

infructuosas. Sin embargo, fui eludido cortésmente con la

declaración de que él no va a perder lo

escolástico de vista. [...] Debido a que el reseñante

sostiene finalmente que, según su consideración,

aquello que la Crítica enseña sobre la

sensibilidad no está para ser tomado al pie de la letra,

y que, dado que la letra kantiana mata al espíritu tanto

como la aristotélica, quien quiera entender la

Crítica debe adoptar antes que nada el debido punto de

vista (de Beck o de Fichte), declaro una vez más que,

ciertamente, la Crítica ha de ser entendida al pie de la

letra, y sólo ha de ser considerada desde el punto de

vista del entendimiento común que esté lo

suficientemente cultivado para semejantes investigaciones

abstractas. [...]

Si la filosofía estaba abandonando la racionalidad por

pura incompetencia, el arte empezaba a abandonarla por

hastío. Al racionalismo del siglo XVIII que, en su

vertiente artística, había cristalizado en el

neoclasicismo, le estaba surgiendo la respuesta del romanticismo, que daba

prioridad al sentimiento frente a la razón, a la

originalidad frente a la imitación clásica, a la

ausencia de normas prefijadas, a la independencia del artista,

etc. (Una prueba más de la decadencia de la

filosofía es que, aunque a nadie se le ocurriría

hablar de "romanticismo científico", sí que se habla

de "romanticismo filosófico", cuyas figuras destacadas son

precisamente Fichte y Schelling.)

El romanticismo se manifestó primeramente en la

literatura. Empezaron a ponerse de moda las novelas

"románticas" en el setido moderno de la palabra, es decir,

íntimas, sentimentales, pero que en sentido amplio incluyen

también las que presentan historias fantásticas, o

de terror, que aceptaban como reales supersticiones y mitos, de

los que tanto se habían burlado los ilustrados, o que

ensalzaban la Edad Media y sus caballeros, etc. Los primeros

antecedentes del romanticismo se encuentran de forma

simultánea en Gran Bretaña y Alemania. Aunque Gran

Bretaña cuenta con una amplia tradición

prerromantica, se considera que la primera obra propiamente

romántica de la literatura británica son las Baladas líricas que

habían publicado conjuntamente dos años atrás

William Wordsworth y Samuel Coleridge. Son poemas

sencillos que reflejan el misterio y la emoción de la

naturaleza. En Alemania, Goethe es considerado uno de los mayores

exponentes del romanticismo, mientras que Schiller es más

bien neoclásico. Ese año, Schiller publicó su

poema La canción de la

campana, en el que había trabajado durante once

años. La fundición de una campana le sirve de

metáfora para las distintas etapas de la vida humana y de

la sociedad. También cabe destacar a Georg Friedrich Philipp Freiherr von

Hardenberg, más conocido como Novalis, que a sus veintiocho

años había publicado unos Himnos a la noche y unos Fragmentos, que eran

comentarios breves sobre filosofía, estética y

literatura, pero que tenía inéditas una Novela de aprendizaje, el

ensayo La Crisitiandad o

Europa, en el que se lamenta de la pérdida de la

unidad de la Europa cristiana medieval, y unos Cánticos espirituales.

En las artes plásticas, el neoclasicismo estaba mucho

más arraigado, sobre todo por el academicismo, es decir, por el poder que

ejercían las academias para juzgar las obras de arte en

función de unos esquemas fijos predeterminados.

Jacques-Louis David era academicista, pero sus discípulos

evolucionaron pronto hacia el romanticismo. Ese año, David

pintó cinco versiones muy similares de un mismo tema: El primer cónsul cruzando los

Alpes, en el que se representa a Bonaparte montando a un

hermoso caballo con los cascos delanteros levantados. La primera

versión fue un encargo del rey Carlos IV de España,

las tres siguientes las encargó el propio Bonaparte con

fines propagandísticos y la última la pintó

David para sí mismo. Eso sí, Bonaparte se

negó a posar. Se conserva este diálogo:

— ¿Posar?

¿Para qué? ¿Creéis que los grandes

hombres de la Antigüedad cuyas imágenes poseemos

habían posado?

— Pero, ciudadano primer

cónsul, yo os pinto para vuestro siglo, para los hombres

que os han visto, que os conocen. Ellos querrán

encontraros parecido.

— ¿Parecido? No es la

exactitud de los trazos o un pequeño lunar en la nariz lo

que determina el parecido. Es el carácter de la

fisonomía el que determina lo que hay que pintar. [...]

Nadie se preocupa de si los retratos de los grandes hombres se

les parecen. Basta con que su genio viva en ellos.

En España también estaba muy arraigado el

academicismo, pero Francisco de Goya fue desde joven contestatario

y romántico. Ese año pintó uno de sus cuadros

más famosos: La familia

de Carlos IV. Poco antes había pintado La maja desnuda, un retrato

de una mujer desconocida de la que se ha especulado si

sería la duquesa de Alba. El retrato formaba parte de la

colección privada de Godoy, por lo que también

existe la conjetura de que se tratara de su amante, Pepita Tudó.

La música evolucionaba más lentamente y el

clasicismo aún era dominante. En París murió

el compositor Niccolò Piccini y Cherubini estrenó su

ópera Les deux

journées, pero lo más selecto de la

música europea estaba en Viena. Allí

coincidían el anciano Joseph Haydn, con sesenta y ocho

años, el padre del clasicismo, y la joven promesa, Ludwig

van Beethoven, con treinta años, quizá el

único compositor que de vez en cuando mostraba una vena

romántica, aunque ponía todo su empeño en

respetar las formas clásicas. Las obras que estrenó

ese año eran completamente clásicas: el septeto Op. 20 y su Primera sinfonía,

ambas compuestas el año anterior, y que se interpretaron

junto con obras de Haydn y Mozart. Mientras tanto componía

su Tercer concierto para piano,

también de corte clásico, aunque, como en muchas de

sus composiciones para piano, se aprecia ya en él una

sensibilidad romántica que hace parecer fríos a

Haydn y a Mozart. Sin embargo, la obra más "moderna" en la

que trabajaba a la sazón era un ballet: Las criaturas de Prometeo, en

el que encontramos melodías un tanto alejadas de los

patrones clásicos y presentadas con un colorido orquestal

innovador.

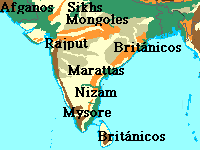

Desde la muerte del gran mogol

Aurangzeb, el sultanato de Delhi había perdido su

influencia en la India y surgieron varios estados independientes.

La principal potencia era el Imperio Maratta, aunque ahora era

más bien la confederación

Maratta, ya que el poder central había ido

debilitándose desde que el recién nacido Madhavrao

II fue reconocido como peshwa. El peshwa actual, Baji Rao II, era

más bien incompetente, y ese año murió Nana Fadnavis, que

había sido el principal dirigente durante la minoría

de edad de Madhavrao II y desde entonces había mantenido su

influencia sobre todos los señores marattas. Tras su

muerte, la cohesión entre las distintas regiones del

imperio se resintió y la autoridad del peshwa fue cada vez

más cuestionada. La presencia británica era cada vez

más desestabilizadora. Los británicos dominaban un

extenso territorio en el golfo de Bengala, la isla de

Ceilán y también tenían asentamientos en

Bombay, en la costa occidental de la península.

Afganistán, bajo el reinado de Zaman Sah, atravesaba

también un periodo de inestabilidad política, con

luchas intestinas por el poder.

Desde la muerte del gran mogol

Aurangzeb, el sultanato de Delhi había perdido su

influencia en la India y surgieron varios estados independientes.

La principal potencia era el Imperio Maratta, aunque ahora era

más bien la confederación

Maratta, ya que el poder central había ido

debilitándose desde que el recién nacido Madhavrao

II fue reconocido como peshwa. El peshwa actual, Baji Rao II, era

más bien incompetente, y ese año murió Nana Fadnavis, que

había sido el principal dirigente durante la minoría

de edad de Madhavrao II y desde entonces había mantenido su

influencia sobre todos los señores marattas. Tras su

muerte, la cohesión entre las distintas regiones del

imperio se resintió y la autoridad del peshwa fue cada vez

más cuestionada. La presencia británica era cada vez

más desestabilizadora. Los británicos dominaban un

extenso territorio en el golfo de Bengala, la isla de

Ceilán y también tenían asentamientos en

Bombay, en la costa occidental de la península.

Afganistán, bajo el reinado de Zaman Sah, atravesaba

también un periodo de inestabilidad política, con

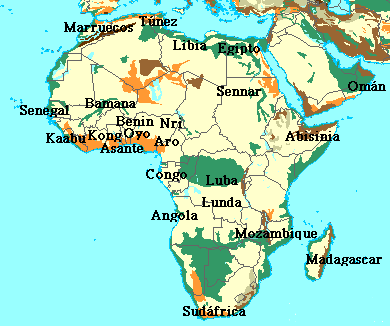

luchas intestinas por el poder. El norte de

África hasta Túnez era vasalla del Imperio Otomano,

aunque su autonomía era notable. Sólo el reino de

Marruecos era oficialmente independiente. El rey Sulaymán

había suspendido todo el comercio con Europa a causa de sus

querellas con España y Portugal y firmó un tratado

comercial con los Estados Unidos. Fue el primer país

africano en acoger una embajada estadounidense.

El norte de

África hasta Túnez era vasalla del Imperio Otomano,

aunque su autonomía era notable. Sólo el reino de

Marruecos era oficialmente independiente. El rey Sulaymán

había suspendido todo el comercio con Europa a causa de sus

querellas con España y Portugal y firmó un tratado

comercial con los Estados Unidos. Fue el primer país

africano en acoger una embajada estadounidense.