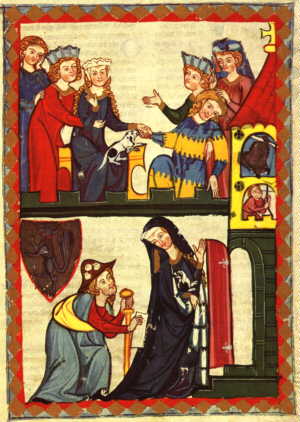

Erotisme

féminin. Modèle masculin?

|

|

|

|

|

On pourrait avancer quelques arguments présentés en ce sens. Peu de variété d’abord. Le concept amoureux qui se véhicule dans leurs cansós ne serait que le modèle masculin mais inversé. Nous y reviendrons. Ensuite, peu d’authenticité. Les poésies des trobairitz ne représenteraient que de purs exercices, une sorte de jeu littéraire sans plus de transcendance.

Est-ce parce qu’elles sont spécialement sensuelles dans leurs compositions? A vrai dire, ce qui surprend de prime abord, c’est la constante exaltation de leur beauté, de leurs qualités, et surtout, la haute tension érotique qui se dégage de la parole féminine. Des aspects qui ont pu gêner ou inquiéter à un certain moment, et qui surprennent sans doute si l’on configure un concept trop restreint de la courtoisie et de la fin’amors.

|

|

Cette revalorisation peut arriver à un extrême devenu désormais lieu commun, celui de la supériorité féminine (avec cette hyperbolisation des qualités extérieures et intérieures), face à la soumission d’un amoureux patient et toujours dévoué.

On comprend que le troubadour qui gagnait son pain de cour en cour ait exalté de la sorte sa domina. Mais pour quelle raison les troubadours de haut rang, les princes, les comtes, les rois, dont on voit mal qu’ils aient eu à se soumettre pour séduire leurs dames, auraient adopté cette position? Comment ne pas douter de la sincérité de leur expression poétique?

Il se pourrait que cette voie de recherche se révèle inopérante du moment qu’il n’existe aucun instrument d’analyse capable de calibrer la “sincérité” de leur manifestation poétique. Nous manquons de données sur les structures mentales de ces auteurs, sur leurs désirs et leurs peurs, sauf pour les idées qui s’expriment dans leurs propres œuvres.

Et cependant, nous croyons qu’à partir des circonstances de production l’on peut affirmer l’”authenticité” de leur expression poétique. Étant donné le parallélisme fictif que l’on propose entre le poète et l’amant, les valeurs courtoises sont exaltées d’un point de vue subjectif mais partagé avec son auditoire. Le troubadour ou la trobairitz exprime, sous le couvert d’une expérience personnelle, des sentiments, des désirs que le public a aussi éprouvés ou voudrait éprouver. Kölher (1964)...

|

|

|

On pourrait penser que la grande acceptation d’Ovide dans la littérature occitane est due au moins en grande partie à ce que les destinataires du produit culturel pouvaient aussi extraire de ses œuvres des modèles de comportement et des conseils pratiques sur les rapports hétérosexuels.

Et aux femmes est dédié le troisième libre de l’Ars. Dans un premier moment il s’occupe de la plus commune des situations, que nous pourrions assimiler à la grande dame, la châtelaine dont on exalte la beauté. Le comportement de la femme variera en fonction du degré de sincérité qu’elle admette de la part de son amoureux. Mais en tout cas il faut mener une tactique, une technique d’acceptation du message amoureux pour pouvoir être sûre de désirer la même chose que son amant.

Il faudrait remarquer les conseils sur l’éducation des femmes: qu’elles sachent chanter, qu’elles connaissent les poètes puisque un visage devient plus attrayant s’il est accompagné d’intelligence... Mais Ovide esquisse aussi toute une série d’attitudes où les trobairitz on bien pu extraire de précieuses orientations sur la forme de se conduire avec le sexe opposé, à l’heure de séduire.

|

|

Voilà l’un des thèmes qui préoccupe le plus nos poétesses: les attaques et les censures qu’elles reçoivent pour oser prendre l’initiative, pour s’avancer et essayer de séduire avec leur art les hommes qu’elles ont librement choisis comme objet de désir.

On assiste peut-être à une opposition plus forte que chez les troubadours contre tous ceux qui attaquent la fin’amors puisque les dames doivent se défendre en outre de ceux qui jugent immoral qu’une femme dirige un tel discours à son amoureux.

La trobairitz Castelloza manifeste par exemple sa ferme volonté d’exprimer son désir malgré les jugements que sa conduite puisse provoquer. Sur ces détracteurs de l’amour courtois on pourrait se demander s’ils représentent simplement les traditionnels lauzengiers ou si on pourrait aussi les assimiler aux moralisateurs représentants de l’Eglise catholique, toujours si sensibles à l’heure de contrôler et de mater n’importe quelle initiative féminine.

La comtesse de Dia glisse comme la plupart de troubadours les lieux communs sur ces sujets, “vilains”, “médisants”, etc... mais elle les accuse aussi de déformer la réalité, ils ressemblent comme elle dit poétiquement, “au nuage qui s’étend et voile les rayons du soleil”. En tout cas elle affirme être d’autant plus contente car ces gens sont très gênés de ce qu’elle prenne la parole. Même fermeté chez Azalais de Porcaraigues lorsqu’elle promet de se livrer complètement à son amant. On peut même deviner un pointe d’effronterie, un désir manifeste d’offusquer ceux qui la critiquent.

|

|

|

Tout simplement les conditions sociales ne devaient permettre d’autre chemin que celui-là. Le mariage est un contrat et il ne peut pas y avoir de fin’amors, répètent tous, les toubadours et les trobairitz. On ne peut pas proprement parler d’amour dans le mariage. S’il se produit, il a plus de chances de se manifester ailleurs.

Les femmes le savent bien. On les marie trop jeunes parce qu’elles représentent une valeur en possessions rattachables pour la maison du mari ou pour trancher un accord, et surtout, comme mères des futurs héritiers. En ce sens discutent deux trobairitz Alaisina et Carenza, dans une tensó à problématique essentiellement féminine. La première hésite entre rester célibataire ou se marier. Devant le conseil de bien choisir un mari, d’autant mieux s’il est cultivé, Alaisina se résiste à voir son corps meurtri par de multiples naissances.

Il ne semble pas que l’idée soit très rassurante pour elle si l’on ajoute la servitude que représente la soumission au mari. Comme notait Ovide, c’est justement pour cela qu’il ne peut pas y avoir d’amour dans le mariage, le mari accède à sa femme quand bon lui semble. Et dans un rapport courtois le mari joue précisément le seul rôle dont on peut se passer.

On pourrait chercher en vain des soucis d’ordre moral, des scrupules éthiques dans cette situation, mais l’idéal amoureux que les trobairitz nous ont laissé ne s’embarrasse point de telles considérations. Le désir que l’amant occupe le lieu du mari se manifeste sans l’ombre d’un doute, comme chez la comtesse de Dia qui désire avoir ce corps nu à côté d’elle une nuit, “en luoc del marit”, pourvu qu’il promette faire tout ce qu’elle voudra ...

|

|

Comme remarque Pierre Bec (1984: 9) nous ne sommes plus heureusement aux temps de la critique littéraire des points de suspension et les interprétations de ce genre ne peuvent se maintenir que si l’on désire faire de l’amour courtois occitan une lecture volontairement “platonique”.

En fait il n’y a rien dans les propos des trobairitz qui aille contre ce que postulent les troubadours. Et de nombreux troubadours ont été l’objet d’analyses semblables, à commencer par le premier d’entre-eux, Guilhem IX, comme signale J-C. Huchet (1987:60-63):

Dérangeante, la poésie de Guillaume IX l’est à plus d’un titre. Elle surgit à la fin du XIe siècle, neuve et énigmatique, sans qu’une tradition antérieure soit venue en frayer la voie. Elle ne se donne pas comme origine rassurante et “asexuée” de la fin’amors. L’homme et l’œuvre gênent. En témoigne l’embarras d’une partie de la critique qui refuse de lire et de traduire la totalité des onze pièces conservées par la tradition manuscrite ou fustige l’inadmissible misogynie du personnage ou son impardonnable gauloiserie... Autre symptôme: les anthologies qui, pour la plupart, oublient les pièces scabreuses, de moins bonne qualité poétique par définition. Dure loi que celle qui prélude à l’établissement de florilèges (...) Ce travail de démembrement d’un corpus au demeurant bien attesté vise à restituer une origine “asexuée” à la fin’amors et la présente, dès sa première apparition comme un chef-d’œuvre de sublimation.

Non, l’érotisme occitan n’est pas précisément

asexué. L’importance du plaisir dans les rapports, le désir

du corps aimé, le goût qu’on éprouve à

cerner ce corps au moyen de la parole ne pourraient être niés

à moins de torturer les textes, comme disait M. Lazar (1964:

99-100).

Mais nous ne croyons pas que ce concept représente forcément, comme on a longtemps signalé, une impiété inconcevable pour l’époque ou une attaque délibérée contre la morale chrétienne. Les multiples et constantes allusions à Dieu, aux saints, à la foi que troubadours et trobairitz réalisent nous portent à conclure que leur sentiment religieux était manifeste et sincère.

|

|

|

Nombreux sont les troubadours qui se dirigent à Dieu avec une audace qui a pu surprendre. Raimbaut d’Aurenga par exemple établit un vrai pacte avec le ciel: pour Lui le monde entier pourvu qu’il lui laisse sa dame. D’ailleurs, un instant, Dieu est présenté comme un possible rival amoureux.

Hérétique? Blasphème? Il se pourrait tout simplement qu’il use à merveille de la rhétorique. Pour lui c’est la meilleure façon d’ expliquer la force de son désir, le caractère exceptionnel du sentiment. Et c’est une attitude, comme relève M. de Riquer (1989: 1025-1026), qui se correspond parfaitement avec une manière médiévale d’humaniser quotidiennement les aspects religieux. En définitive, du point de vue de la lyrique occitane plaisir et foi ne semblent pas incompatibles.

Il est vrai que cela peut surprendre si l’on prend comme point

de départ la perspective de la hiérarchie catholique.

Mais il est très probable qu’à l’époque,

face au formalisme culpabilisateur de la curie romaine, les occitans

aient accepté une image de Dieu comme une entité supérieure,

qu’ils vénèrent, certes, mais qui ne va pas les

châtier pour désirer ce qu’ils désirent. Si

Dieu est bonté, désirer posséder la beauté

devient un espoir fondamentalement bon.

|

|

Et ce n’est pas le seul qui associe les désirs les plus profanes aux pensées les plus élevées. Mais en fait, lorsque les troubadours se dirigent à Dieu, il ne le font jamais assimilant Dieu à l’Église catholique. Ils distinguent clairement par contre entre la foi et les représentants ecclésiastiques.

En général on peut observer un certain ressentiment envers les professionnels de la religion, en particulier, ceux qui prêchent dans un sens et agissent dans le sens opposé. Nous sommes en pleine réforme grégorienne et les dissidences peuvent se manifester encore. Mais comme signale justement M. de Riquer, l’anticléricalisme détecté ne nous autorise point à les qualifier d’irréligieux.

La question prend évidemment un autre sens si l’on se place

du côté de ces représentants religieux qui fustigent

n’importe qu’elle manifestation culturelle qui implique

la verbalisation de l’érotisme. D’autant plus s’il

s’agit de femmes prenant la parole d’une façon si

personnelle.

|

|

|

Dans une étude sur le contre-texte au Moyen Age, Pierre Bec (1984: 18) signale l’impossibilité d’analyser séparément la production des trobairitz de celle des troubadours puisque les œuvres des femmes sont encadrées, semble-t-il, dans un contexte à dominante masculine. L’auteur arrive à la conclusion que le texte “féminin”, qu’il s’agisse d’une féminité textuelle (texte d’homme “prêté” à une femme) ou d’une féminité génétique (texte de femme mais copiant le modèle masculin), sera toujours un “contre-texte”. Selon la conception de l’auteur (1984: 15) qui cite une série d’œuvres de trobairitz comme “contre-texte”...

Le contre-texte est donc, par définition, un texte minoritaire et marginalisé, une sorte d’infra-littérature (underground). Sa référence paradigmatique reste le texte, dont il se démarque, et son récepteur, inévitablement, le même que celui du texte. Car sa réception et son impact sont étroitement liés aux modalités du code textuel majoritaire.

On pourrait objecter précisément que le modèle

de référence soit un modèle masculin. En effet,

en ce qui concerne le modèle amoureux typiquement courtois, il

nous semble plutôt que le modèle qui se véhicule

répond à un idéal où la femme devient centre,

reine, objet de désir. Un idéal porteur d’ un érotisme

où la femme joue le beau rôle.

|

|

|

Le troubadour répond à la demande de sa domina avec des connaissances musicales et littéraires qu’il a cultivé pendant des années dans les écoles. Connaissances qui le distinguent de ceux qui n’ont pas pu entreprendre de telles études, les vilains, sans doute, mais aussi beaucoup de laïques, d’hommes d’église. Le troubadour écrit en son nom, construisant un idéal qui s’oppose tellement (c’est pour cela que l’on crée les idéaux) aux dures conditions dans lesquelles sont maintenus à l’époque le désir partagé et les rapports sentimentaux.

Face à la littérature épique, conçue par des hommes pour exalter un idéal masculin, l’amour courtois occitan semble un modèle généré par les femmes, écrit par des hommes et des femmes pour exalter un idéal fondamentalement féminin. Celui qui répond à leurs expectatives. Un type de littérature où elles deviennent les reines... et que les hommes acceptent parce qu’il s’agit, entre autres raisons, d’un moyen très civilisé de régler cette activité humaine qui porte un homme à approcher une femme et, celle-ci à accepter le mouvement mais le retardant le temps suffisant pour être sûre de désirer la même chose que lui, en toute liberté.

Les troubadours professionnels se servent de leur art pour accéder

aux centres de pouvoir, évidemment. Les puissants, les grands

seigneurs (qui n’avaient nul besoin, par exemple, de “feindre”

la soumission) se servent également du modèle parce qu’ils

ont reçu de même une formation qui le leur permet. Qui

les distingue. Ils possèdent les moyens artistiques qui font

d’eux des centres d’intérêt pour les femmes.

De fait, leurs chansons deviennent le véhicule parfait pour briller

devant elles, pour les séduire. Quel est l’homme qui ne

désire pas attirer l’attention de la femme qu’il

veut conquérir? Voilà justement l’objectif.

|

|

Jusqu’ici nous avons parlé d’amour courtois occitan,

c’est-à-dire de la fin’amors classique, de pièces

sur lesquelles il existe un consensus généralisé

quant à leur qualification de “courtoises”. Mais

il ne faudrait pas oublier l’importance de l’aspect ludique

du produit culturel en question. Aspect ludique qui a favorisé

sans doute un autre type de compositions plus piquantes, gauloises,

scabreuses, etc....

Ces poèmes où l’on affirme parfois parler de fin’amors, écrits par les mêmes auteurs, sont marqués par une évidente charge de sensualité. Quelques-uns sont qualifiés d’obscènes. Chansons qui soulèvent des questions de fond, sans doute. En voici quelques-unes: Par où passerait la frontière qui permettrait de qualifier ces œuvres d’”anti-courtoises”? S’agit-il vraiment de chansons de companh? Le public féminin n’était pas visé dans ce type de littérature?

Il se pourrait qu’au moins dans une certaine mesure ces poèmes aient le même objectif que les pièces plus habituellement appelées courtoises. En tout cas il est évident que dans les deux types de pièces les auteurs se sont livrés au plaisir de jouer avec leur auditoire. Un auditoire soumis d’avance qui participe du même modèle en questions amoureuses et qui ne s’effarouche point des outrances langagières dans un exercice érotique certainement ludique, comme signale Robert Lafont (1992: 210):

Ce n’est point aller trop loin que de repérer dans cette victoire la métonymie de l’acte sexuel, du corps au cœur: qu’el còr l’en intro’l giscle, “que les jets végétaux (ou verges) du chant lui entrent au cœur”. Arnaut Daniel jouera semblablement et plus clairement sur verga. Comme chez Grimoart, chez Raimbaut la sublimation de l’amour ne serait pas si elle n’inscrivait pas en filigrane de la fin’amor la représentation du “foutre”.

Si les trobairitz ont reçu une éducation rhétorique

latine comment douter de leur goût pour ces chansons d’amour

construites sur d’habiles jeux de mots et de métaphores

grammaticales? Un exemple: Pelh beutat nominativa (Riquer, 1989: 1707)

où la fin’amors se sert des outils lexicaux pour devenir

“génitive”, “subjonctive”, “copulative”...

|

|

|

Est-ce que les dames n’ont pas pu apprécier le gap de Raimbaut d’Aurenga dans lequel il regrette d’avoir été émasculé? Et que dire du gap de Guilhem IX où il se livre à des exploits sexuels avec Agnès et Ermessen? L’érotisme de ces pièces joue de la sorte avec la langue:

Invitation à aller toujours plus avant dans l’invention de la langue poétique, à s’enfoncer En Alvernhe, part Lemozi (en Auvergne, de l’autre côté du Limousin), là où trobei la moller d’en Guari, là où “trover” et “rencontrer” la femme se désignent par le même mot, où le trobar devient “comte” dans la langue des excès du “con” qu’incarnent Agnès et Ermessen qu’il faut foutre Cen e quatre vint et ueit vetz. La signature -renverrait-elle à un personnage réel- souligne, dans l’équivoque obscène qu’elle entretient, que, dans un poème, la joute des corps n’est jamais que métaphore des ébats de la langue et le culte du “con” “amour de la langue... (Huchet, 1987: 62)

Mais voilà que reviennent nos questions: par où passerait

la limite qui distinguerait les poèmes “courtois”

des autres? L’objectif et le public de ce gap que l’on vient

de citer serait-ils tellement différents du poème où

le même auteur demande à Dieu de l’aide pour pouvoir

mettre les mains sous le manteau de sa dame (soz son mantel)? (Riquer,

1989: 119-120)

Certaines chansons typiquement courtoises semblent déborder les

anciennes définitions sur l’amour courtois tout en retrouvant

ces “ébats de la langue” dont parlait Jean-Charles

Huchet. Bernart Marti par exemple affirme être plus heureux que

n’importe quel roi lorsqu’il caresse sa dame nue sotz

cortin’obrada. L’œuvre poétique qu’il

crée pour elle représente sans doute un essai de séduction

et l’idéal érotique qu’il véhicule

ne serait être compris sans ce tribut permanent au travail artistique,

au travail langagier et musical: C’aissi vauc entrebescant/

los motz e.l so afinant:/ lengu’entrebescada/ es en la baizada,

“j’entrelace les mots et j’accorde la musique comme

la langue qui s’entrelace dans le baiser”... (Riquer, 1989:

60-63)

|

|

![]()

Texte publié dans Quaderns de Filologia, Homenaje a Josefa MĒ Castellví Calvo, Universitat de València, 2001

Bibliographie

Bec, Pierre (1984) Burlesque et obscénité

chez les troubadours. Le contre-texte au Moyen Age, Paris, Stock.

Huchet, Jean-Charles (1987) L’amour discourtois. La “fin’amors”

chez les premiers troubadours, Paris, Privat.

Kölher, Erich (1984) “Observations historiques et sociologiques

sur la poésie des troubadours” Cahiers de Civilisation

Médiévale, p.27-51

Lafont, Robert (1992) Le chevalier et son désir. Essai sur

les origines de l’Europe littéraire (1064-1154), Paris,

Kimé.

Lazar Moshé (1964) Amour courtois et “fin’amors”

dans la littérature du XIIe siècle, Paris, Klincksieck.

Nelli, René (1963) L’érotique des troubadours,

Toulouse, Privat

Pulega, Andrea (1995) Amore cortese e modelli teologici. Guglielmo

IX, Chrétien de Troyes, Dante, Milan, Jaca Book.

Riquer, Martín de (1989) Los Trovadores. Historia literaria

y textos, Barcelona, Ariel.