Teleclima

PROMETEO/2021/016

El objetivo general del presente proyecto, titulado Análisis y modelización de tendencias en la Comunidad Valenciana en el contexto del Cambio Climático, es estudiar los cambios en las tendencias climáticas que se están produciendo en la Comunidad Valenciana como consecuencia de los cambios antropogénicos introducidos en el sistema climático, que permitan prever y anticipar posibles problemas con especial atención a los fenómenos adversos (olas de calor y de frío, lluvias torrenciales, sequías, daños en la agricultura, etc.) con potencial impacto sobre la población. El análisis se realizará desde una perspectiva multidisciplinar, partiendo tanto de datos procedentes de estaciones meteorológicas de superficie como de las diferentes constelaciones de satélites disponibles de agencias como ESA, NASA, NOAA o EUMETSAT, y del sistema europeo Copernicus.

Con ese fin se plantea un equipo de investigación multidisciplinar de investigadoras e investigadores expertos en física de la Tierra y teledetección pertenecientes a la Facultat de Física de la Universitat de València (UV), y en meteorología-climatología y modelización procedentes de la Facultat de Geografia i Història de la UV. La descripción del grupo TELECLIMA conformado se puede consultar en el apartado de Grupo y miembros.

Los objetivos específicos del proyecto que presentamos son los siguientes:

(i) Validación de productos y calibración de sensores emplazados en satélite.

(ii) Desarrollo de nuevos métodos de corrección atmosférica y de emisividad monocanal y multicanal.

(iii) Validación de modelos físicos para el cálculo de la temperatura de superficies heterogéneas.

(iv) Obtención de una serie temporal de imágenes de temperatura de la superficie terrestre (TST) para la Comunidad Valenciana.

(v) Obtención de una serie temporal de datos meteorológicos, especialmente temperaturas y precipitaciones, sobre la Comunidad Valenciana.

(vi) Análisis de las series temporales obtenidas y datos meteorológicos relacionados.

(vii) Uso de las técnicas de inteligencia artificial (IA) y downscaling estadístico para el análisis de tendencias en temperaturas para la Comunidad Valenciana.

(viii) Cálculo del impacto de las tendencias de cambio climático (TST y/o downscaling) sobre los ecosistemas mediterráneos, mediante la definición de índices bioclimáticos.

variabilitat, canvi climàtic, teledetecció, meteorològics, atmosfera,

- Caselles Miralles, Vicente

- PDI-Catedratic/a d'Universitat

- Estrela Navarro, Maria Jose

- PDI-Catedratic/a d'Universitat

- Coll Company, Cesar

- PDI-Catedratic/a d'Universitat

- Director/a Titulacio Master Oficial

- Valor I Mico, Enric

- PDI-Catedratic/a d'Universitat

- Dega/Degana / Director/a Ets

- Niclos Corts, Raquel

- PDI-Catedratic/a d'Universitat

- Coordinador/a de Programa de Doctorat

- Garcia Santos, Vicente

- PDI-Ajudant Doctor/A

- Secretari/a de Departament

- Gala Tomás Portalés

- Óscar Soriano Masiá

- Martí Perelló Roselló

- David Orgambides García

- Christian Lorente Blanco

- David Corell Custardoy

- Arribas March, Sara

- PI-Pred_Conselleria Acif Gva

- Corell Custardoy, David

- PDI-Ajudant Doctor/A

- Garcia Ten, Alejandro

- PI-Invest Formacio Predoc Fpu

Dirección postal

Departament de Física de la Terra i Termodinàmica

Facultat de Física. Campus de Burjassot. Bloc C.

C/. Doctor Moliner, 50.

46100 Burjassot - València (Spain)

E-mail: Raquel.Niclos (at) uv.es

Secretària del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica

Telèfon: (+34) 96 354 43 50

Fax: (+34) 96 354 33 85

VALIDACIONES DE PRODUCTOS DE TEMPERATURA SUPERFICIAL TERRESTRE DESDE SATÉLITE

Durante este período se han llevado a cabo validaciones de diferentes productos de temperatura superficial terrestre (LST) obtenidos desde satélite, haciendo uso de datos de radiómetros térmicos medidos por el equipo en zonas experimentales (como los arrozales de Valencia).

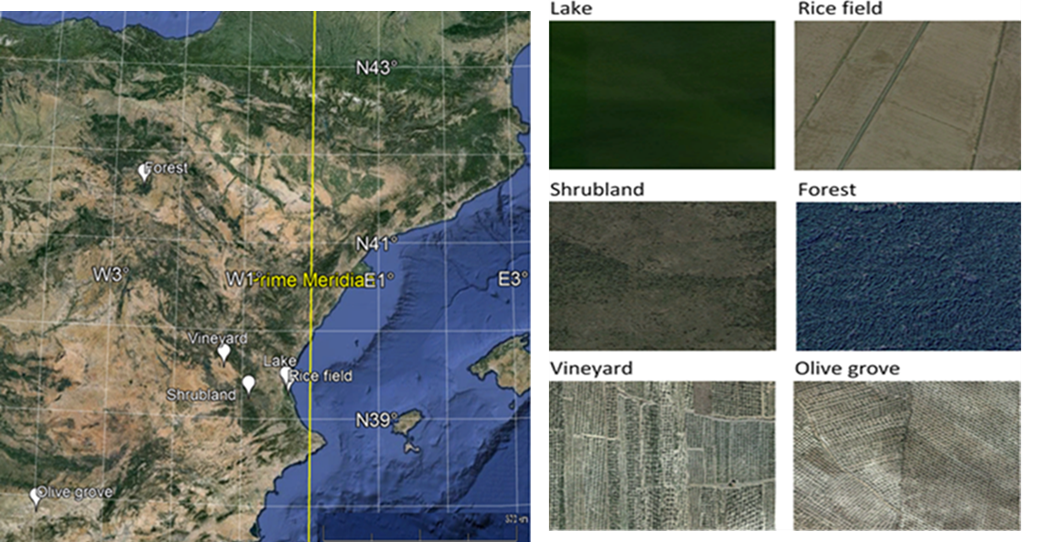

Las actividades de validación son necesarias para establecer la precisión y exactitud real de las estimaciones de LST desde satélite. La figura siguiente muestra las zonas de validación de productos LST en la parte oriental de la Península Ibérica. En cada zona, la emisividad de la superficie se modela según la naturaleza de la misma y la evolución estacional de la vegetación. Con ello, se puede aplicar el método R-based de validación de productos LST proporcionados por distintos satélites (MODIS, Sentinel-3, MetOp, …) en una variedad de zonas a lo largo del tiempo.

Zonas de validación de productos satelitales de temperatura de la superficie terrestre (LST) en la parte oriental de la Península Ibérica.

Se han validado los productos LST del satélite MODIS (Terra y Aqua) M*D11 y M*D21. Los resultados globales indicaron una desviación sistemática dentro de ±0.5 K y un error estándar alrededor de 1.0 K para ambos productos, lo que confirma la buena calidad de los productos LST de MODIS (Coll et al. 2024; https://doi.org/10.1109/TGRS.2024.3454377) .

VALIDACIÓN Y COMPARACIÓN DE MÉTODOS DE SEPARACIÓN TEMPERATURA-EMISIVIDAD

La separación entre emisividad y temperatura es un desafío clave en la medición de la TST a partir de sensores satelitales, y es fundamental para comprender el balance energético y el intercambio radiactivo de la superficie terrestre. Para abordar este problema, los métodos más utilizados son los denominados Temperature-Emissivity Separation (TES) y Split-Window (SW).

En este proyecto hemos adaptado la metodología ANEM junto con el método de corrección atmosférica SBAC a los sensores MODIS y VIIRS, validándola y comparándola con los métodos TES y SW operativos en una región diversa en términos de cobertura terrestre (Albufera de Valencia).

Se han evaluado estos algoritmos utilizando mediciones in situ en una zona con diversa cobertura terrestre recopiladas entre 2002 y 2022, incluyendo arrozales, vegetación, suelo desnudo, agua y áreas urbanas. Se ha empleado la biblioteca espectral ECOSTRESS y utilizado datos de los sensores MODIS y VIIRS, con resoluciones de 1 km y 750 m, respectivamente.

Los resultados muestran que el método ANEM logra un error cuadrático medio (RMSE) de 1.1 K en MODIS/Terra, 1.3 K en MODIS/Aqua y 1.5 K en VIIRS/Suomi-NPP. En comparación, TES obtiene 1.4 K (MODIS/Terra) y 1.7 K (MODIS/Aqua y VIIRS/Suomi-NPP), mientras que SW presenta un RMSE de 1.2 K (MODIS/Terra), 0.9 K (MODIS/Aqua) y 1.9 K (VIIRS/Suomi-NPP).

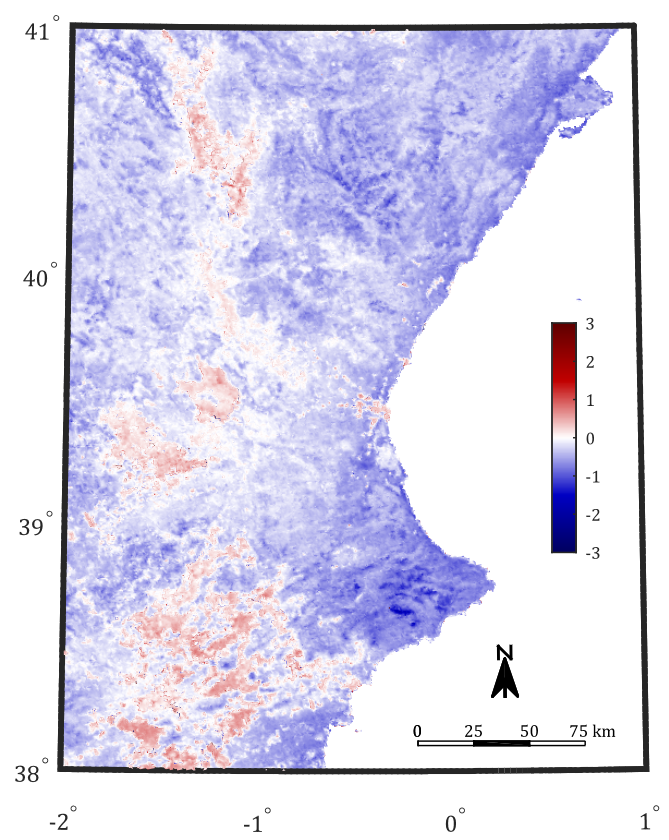

A través de mapas de diferencia píxel a píxel (ANEM-TES y ANEM-SW), se han identificado discrepancias según el tipo de cobertura terrestre, como se aprecia en la figura siguiente

Mapas de diferencias entre ANEM-SBAC y TES para Terra (derecha) y VIIRS (izquierda).

Los resultados muestran una gran similitud entre los métodos ANEM y TES en la estimación de la LST, con residuos próximos a 0 K en la mayoría de las coberturas, excepto en la clase de agua, donde ANEM tiende a estimar una LST ligeramente inferior. Esto se debe a que TES excluye los píxeles de agua, mientras que ANEM asigna una emisividad basada en la mezcla espectral del subpíxel, lo que genera un sesgo negativo. En cuanto al método SW, se observa un sesgo positivo constante (1 K - 2 K) en todas las clases debido a su sobreestimación de la emisividad. En el sensor Aqua, la clase menos representada (agua) presenta una gran dispersión debido a la menor cantidad de datos recopilados en comparación con Terra. Para VIIRS, el algoritmo SW muestra variaciones notables según la clase de cobertura: los bosques con un 30-60% de cobertura y las tierras de cultivo presentan una diferencia positiva, mientras que el resto de las clases se mantienen cerca de 0 K, lo que difiere de la tendencia habitual del SW a estimar temperaturas más bajas.

En resumen, el método ANEM-SBAC es una alternativa a los métodos convencionales y es aplicable a otras regiones y misiones satelitales. Este método se entiende como un apoyo al desarrollo futuro de sensores térmicos de alta resolución, ya que serán necesarias metodologías versátiles para mejorar la precisión en la estimación de la temperatura y la emisividad, optimizando los productos operacionales existentes.

VALIDACIÓN DE MODELOS BASADOS EN ÍNDICES DE VEGETACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LA FRACCIÓN DE COBERTURA VEGETAL

La fracción de cobertura vegetal (FVC, por sus siglas en inglés) es un parámetro biofísico esencial para la caracterización de los ecosistemas terrestres y su evolución, factores clave en el contexto actual del cambio climático. El monitoreo espacial de la FVC con herramientas de teledetección generalmente requiere de modelos físicos que utilizan índices de vegetación.

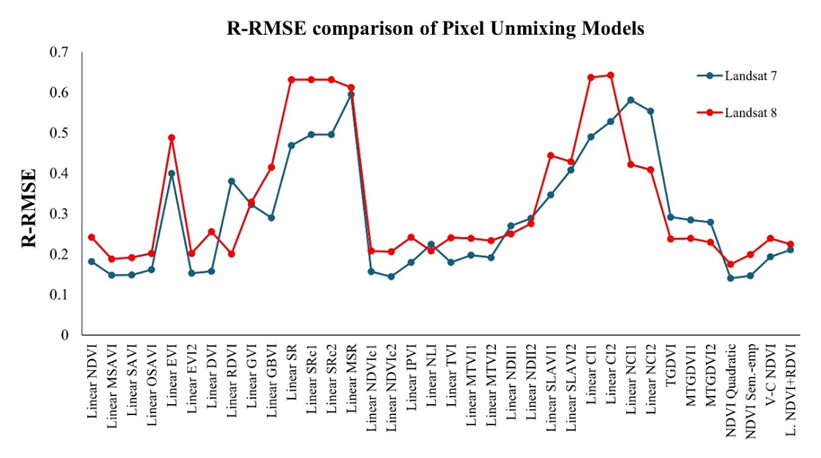

En este estudio, se validó un conjunto de modelos para el cálculo de la FVC, desde aquellos con base física, como el modelo del píxel dimidiado (Dimidiate Pixel Model o modelo lineal con el índice de vegetación, evaluado para 29 índices de vegetación distintos), hasta modelos de aprendizaje automático (Machine Learning). Se emplearon imágenes de los instrumentos Landsat 7 ETM+ y Landsat 8 OLI correspondientes a diferentes regiones del mundo.

La validación de los resultados de FVC obtenidos a partir de los distintos modelos se llevó a cabo con datos de campo de los proyectos VALERI (Validation of Land European Remote sensing Instruments, http://w3.avignon.inra.fr/valeri/) e ImagineS (Implementing Multi-scale AGricultural Indicators Exploiting Sentinels, https://fp7-imagines.eu/).

La siguiente figura muestra un ejemplo de comparación de la FVC proporcionada por tres modelos diferentes basados en índices de vegetación. Se pueden ver similitudes pero también diferencias significativas en algunos tipos de superficie.

Comparación de la estimación de la FVC para diferentes modelos en la zona de Barrax.

Los resultados muestran que algunos modelos basados en índices de vegetación presentan estimaciones menos precisas en ambos casos de estudio (datos de distintos satélites validados con diferentes bases de datos de campo). Además, los modelos de Machine Learning han demostrado una mejora en la precisión de la estimación de la FVC.

Por ejemplo, la siguiente figura muestra los resultados en términos de RMSE robusto para diferentes modelos que usan índices de vegetación. Se observa que la tendencia en la precisión de los modelos es similar, tanto para el caso de la FVC derivada de modelos que emplean datos de Landsat 7 ETM+ y mediciones de campo del proyecto VALERI, como para el caso de los datos de Landsat 8 OLI y mediciones de campo del proyecto ImagineS. Destacan entre ellos el modelo lineal que utiliza el NDVIc2 y el SAVI, los cuales muestran un mejor desempeño en la estimación de la fracción de cobertura vegetal.

RRMSE para diferentes modelos de FVC basados en índices de vegetación.

Por otro lado, se ha comparado modelos DP que usan NDVI, NDVIc2 y SAVI, el modelo cuadrático con NDVI y el modelo semi-empírico con NDVI, con modelos de regresión y de Machine Learning (Random Forest – RF, Support Vector Machine for regression – SVR y Gaussain Process regression – GPR). En particular, los modelos de Machine Learning se han entrenado con 3 combinaciones de datos diferentes: el conjunto de los mejores índices de vegetación (según el estudio previo de los modelos lineales con estos), las bandas espectrales de los sensores, y la combinación de estos dos conjuntos previos.

La mejora en la precisión de los modelos de Machine Learning es evidente, con una reducción de 0.15 en términos de RRMSE al comparar el modelo ampliamente utilizado para calcular la FVC con el NDVI frente al modelo de Random Forest entrenado con el conjunto de índices de vegetación. No obstante, es importante considerar los modelos con base física, ya que no requieren datos de campo para su aplicación y han demostrado una precisión considerable en la estimación de la fracción de cobertura vegetal.

ANÁLISIS DE TENDENCIAS Y EXTREMOS EN LA TEMPERATURA

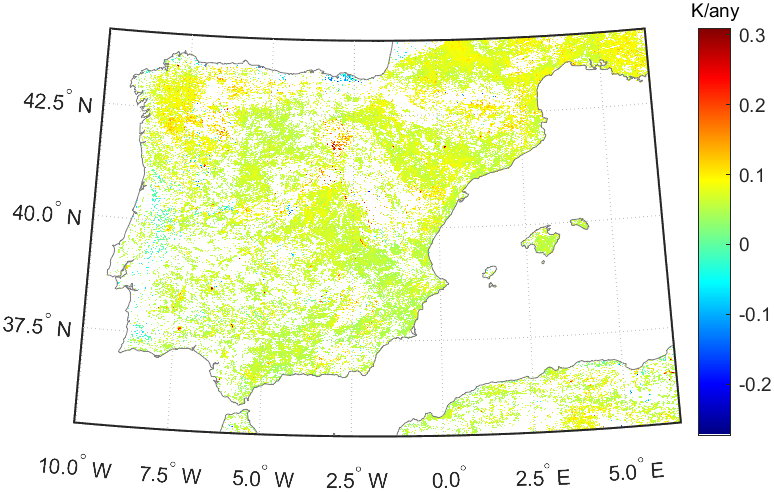

El análisis del producto ESA Climate Change Initiative (LST-CCI) derivado de los datos de EOS-Aqua MODIS, que se muestra en las figuras siguientes, ha mostrado tendencias de aumento de la temperatura en el período 2002-2018. Estas tendencias son significativas en más de una quinta parte de la Península durante el día, con una media de 0,10ºC/año, y en más de una tercera parte durante la noche, con una media de 0,07ºC/año

Figura A

Figura B

Tendencia de LST diurna (a) y nocturna (b) en la Península Ibérica obtenida a partir de la serie de datos del período 2002-2018 del producto de LST de CCI derivado de los datos de EOS-Aqua MODIS (resolución espacial 1 km)..

LA VARIABILIDAD DE LAS TEMPERATURAS EN ESPAÑA

El aumento de la temperatura en España no ha sido un fenómeno lineal. A lo largo del último siglo, hemos experimentado distintas fases de calentamiento y enfriamiento, algunas de ellas marcadas por cambios abruptos.

Si observamos los registros de temperatura desde 1916 hasta 2022, podemos identificar tres grandes etapas:

• Un leve incremento hasta los años 50, con un ascenso moderado de las temperaturas.

• Una fase de estabilidad y enfriamiento entre 1960 y 1970, donde las temperaturas descendieron de manera notable.

• Un aumento acelerado desde los años 70 hasta la actualidad, en el que el calentamiento ha sido especialmente intenso. Aunque algunos estudios sugieren una ligera pausa entre 2000 y 2014, los datos desde 2015 confirman una tendencia al alza.

De hecho, los años 2022, 2020 y 2017 han sido los más cálidos jamás registrados en España, y 8 de los 10 años más calurosos de la serie pertenecen al siglo XXI.

Variaciones anuales en el periodo 1916-2022 de la temperatura media diaria en la España peninsular, expresada en anomalías (en C) respecto a la media del periodo 1951-2010 (datos obtenidos de Sandonis et al., 2021 y de AEMET, 2022)

¿Cómo cambiarán las temperaturas en España en el futuro?

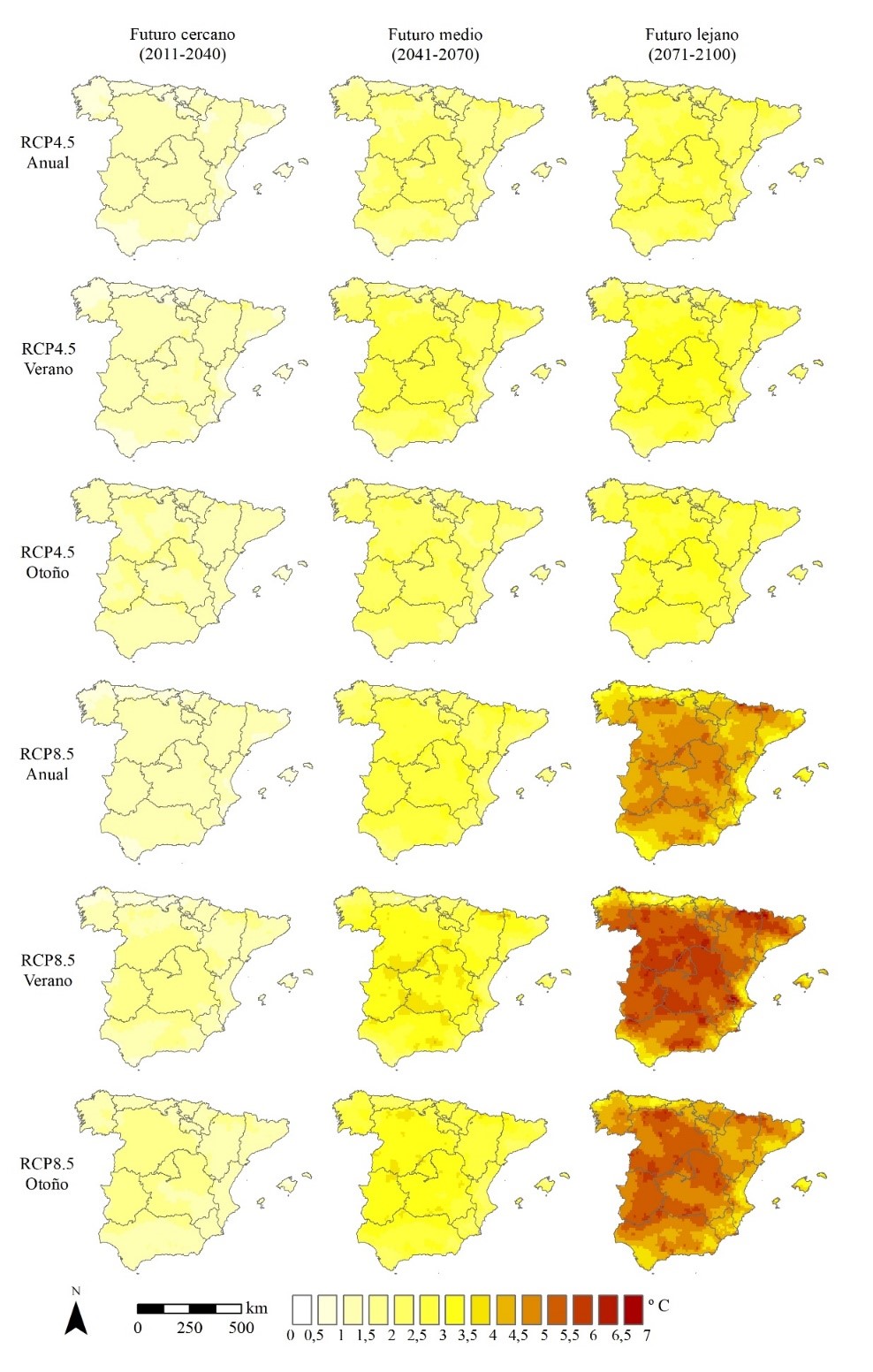

El cambio climático está transformando nuestro planeta, y España no es una excepción. Según las proyecciones obtenidas a partir de 16 modelos climáticos en el marco de la iniciativa Euro-CORDEX, las temperaturas seguirán aumentando en las próximas décadas. Estas previsiones, que alcanzan una resolución espacial de 10 km, nos permiten conocer con mayor detalle los cambios esperados a nivel regional.

Según los datos, el interior de la Península sufrirá el mayor ascenso en las temperaturas máximas, afectando especialmente a regiones como Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura. En estas zonas, el calentamiento será más pronunciado en las primeras décadas del siglo, alcanzando su punto máximo a mediados de siglo y luego estabilizándose.

Por el contrario, las regiones del norte de España (Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco), junto con las Islas Baleares, verán un calentamiento más moderado, aunque este será sostenido hasta finales de siglo.

Si analizamos cada estación por separado, las proyecciones indican que el verano y el otoño experimentarán los aumentos de temperatura más significativos. En el futuro cercano, el mayor incremento se espera en otoño, mientras que en el futuro medio y lejano, el verano será la estación con mayores aumentos.

En promedio, el otoño podría registrar un ascenso de 3,4 ºC, y la Comunidad de Madrid sería la más afectada, con una subida de hasta 3,8 ºC en las máximas.

Cambio medio de la temperatura máxima (ºC) media anual, de verano (JJA) y de otoño (SON) para los periodos 2011-2040 (izquierda), 2041-2070 (centro) y 2071-2100 (derecha) respecto al periodo de referencia (1971-2000) en el escenario RCP4.5. Datos provenientes de regionalizaciones dinámicas generadas por la iniciativa Euro-CORDEX (https://cordex.org/) con modelos regionales del clima, que proporcionan datos en rejilla ajustados, con una resolución aproximada de 10 km (datos obtenidos de AdapteCCa).

EL AGUA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO: IMPACTO Y DESAFÍOS PARA EL FUTURO

El cambio climático está afectando de manera significativa el ciclo del agua, con repercusiones en la disponibilidad de recursos hídricos y en la distribución de las precipitaciones. Este fenómeno tiene consecuencias directas sobre los ecosistemas y la sociedad, ya que modifica los patrones climáticos y genera eventos extremos como sequías e inundaciones.

El papel del agua en el sistema climático

El agua en la atmósfera, aunque representa un porcentaje pequeño del total del planeta, juega un papel clave en la regulación del clima. El vapor de agua es el principal gas de efecto invernadero, absorbiendo radiación y contribuyendo a la estabilidad térmica del planeta. Además, el ciclo hidrológico, compuesto por la evaporación, la condensación y la precipitación, es esencial para el equilibrio climático global.

Las proyecciones indican que el calentamiento global provocará una mayor capacidad de la atmósfera para retener vapor de agua, lo que aumentará la frecuencia e intensidad de las precipitaciones extremas. A su vez, se prevé una mayor ocurrencia de sequías en ciertas regiones, lo que afectará la disponibilidad de agua para consumo humano, la agricultura y los ecosistemas naturales.

Efectos del cambio climático en las precipitaciones

Los cambios en las precipitaciones no afectan por igual a todas las regiones. En la cuenca mediterránea, por ejemplo, se han observado tendencias hacia una reducción de las lluvias en las zonas de interior, mientras que en las áreas costeras las precipitaciones tienden a concentrarse en episodios más intensos y torrenciales.

Este patrón supone un desafío para la gestión del agua, ya que las lluvias torrenciales generan escorrentía superficial en lugar de infiltrarse en el suelo, reduciendo la recarga de acuíferos y aumentando el riesgo de inundaciones. En contraposición, la disminución de precipitaciones en las zonas de montaña compromete los caudales de los ríos y la disponibilidad de agua potable.

Hacia una gestión sostenible del agua

Para afrontar los retos que impone el cambio climático sobre los recursos hídricos, es necesario adoptar estrategias de gestión que incluyan:

- Optimización del uso del agua en el ámbito doméstico, agrícola e industrial.

- Monitoreo de los cambios en las precipitaciones y adaptación de las infraestructuras de almacenamiento y distribución.

- Incorporación de nuevas tecnologías como la captación de agua de niebla en zonas con estrés hídrico.

- Sensibilización y educación ambiental para promover un uso más eficiente del agua.

Alternativas ante la reducción de precipitaciones

En un contexto de reducción de las precipitaciones en algunas regiones, la captación de agua de niebla se plantea como una estrategia para mejorar la disponibilidad de recursos hídricos, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 (Acción por el Clima). Esta técnica se ha implementado en países como Chile, Marruecos y España, donde se emplea para consumo humano, riego agrícola y reforestación.

Principios de recolección de agua de niebla

El sistema de captación de niebla se basa en el uso de mallas plásticas o redes que retienen las gotas de agua en suspensión. Estas se condensan en la superficie del material y gotean hacia un sistema de almacenamiento.

Las nieblas más adecuadas para este proceso son las de advección, generadas sobre el mar y desplazadas hacia el interior por el viento. Cuando estas masas de aire húmedo entran en contacto con las primeras elevaciones montañosas cercanas a la costa, se favorece la formación de niebla y, por tanto, la captación de agua.

Para que la recolección sea eficiente, se han identificado una serie de factores geográficos clave:

- Altitud: Entre 500 y 1300 metros para asegurar una mayor concentración de niebla.

- Orientación: Laderas expuestas al mar que faciliten la llegada de las masas de aire húmedo.

- Pendiente: Zonas con inclinación baja o nula para facilitar la instalación de recolectores.

- Distancia al mar: Preferiblemente a menos de 100 km de la costa, siendo más favorables las áreas situadas dentro de los 20 km más próximos.

Áreas con mayor potencial en la Comunidad Valenciana

Se han identificado las zonas de la Comunidad Valenciana donde la recolección de agua de niebla es viable. Algunas de las áreas con mejores condiciones son:

- Desierto de las Palmas

- El Garbí

- Mondúver

- Montgó

- Sierra de Bernia

En estos lugares, los estudios han documentado captaciones anuales superiores a 1100 litros por metro cuadrado de malla, lo que confirma la viabilidad de esta técnica en la región.

Perspectivas de la captación de agua de niebla

El aprovechamiento de la niebla como recurso hídrico complementario puede contribuir a mejorar la resiliencia frente al cambio climático en zonas con estrés hídrico. Su implementación podría beneficiar tanto a la conservación de ecosistemas como al abastecimiento de poblaciones y al desarrollo de actividades agrícolas en áreas con disponibilidad limitada de agua.

El Montgó, al fondo, cubierto por una espesa niebla, el 22 de noviembre de 2012 (autor: David Corell).

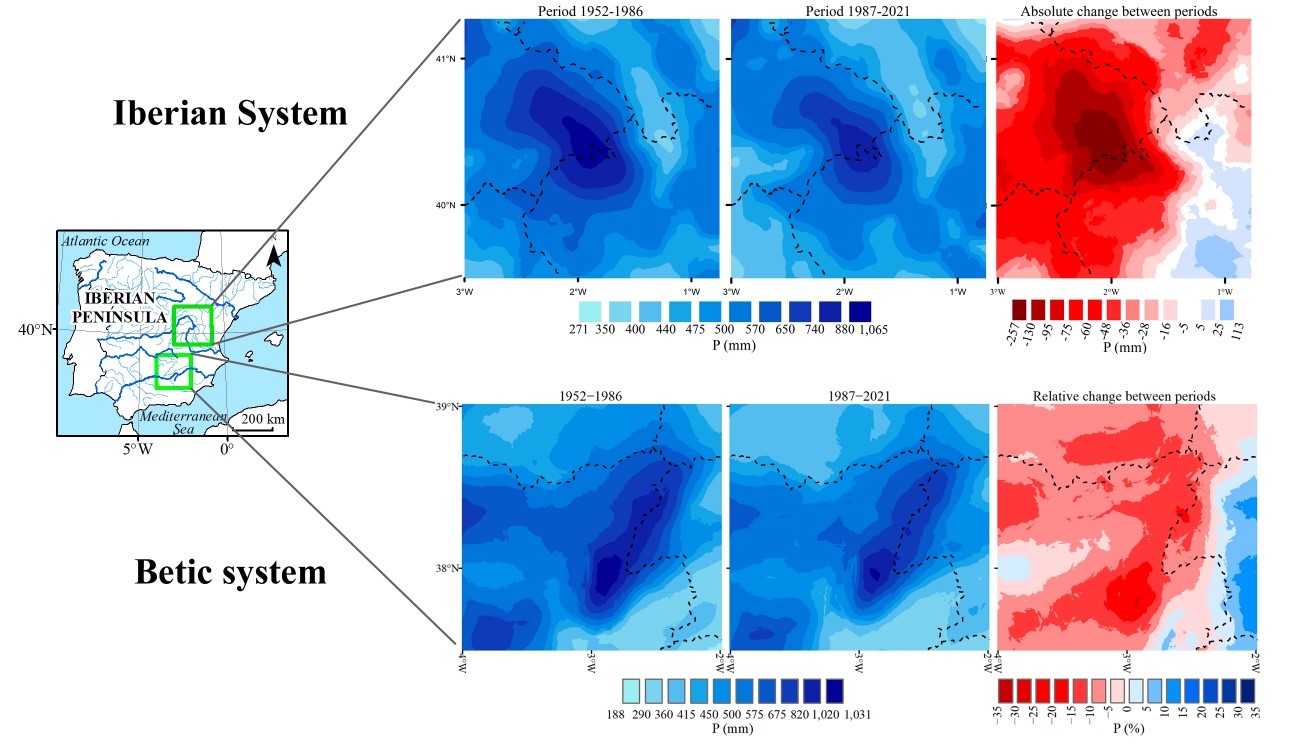

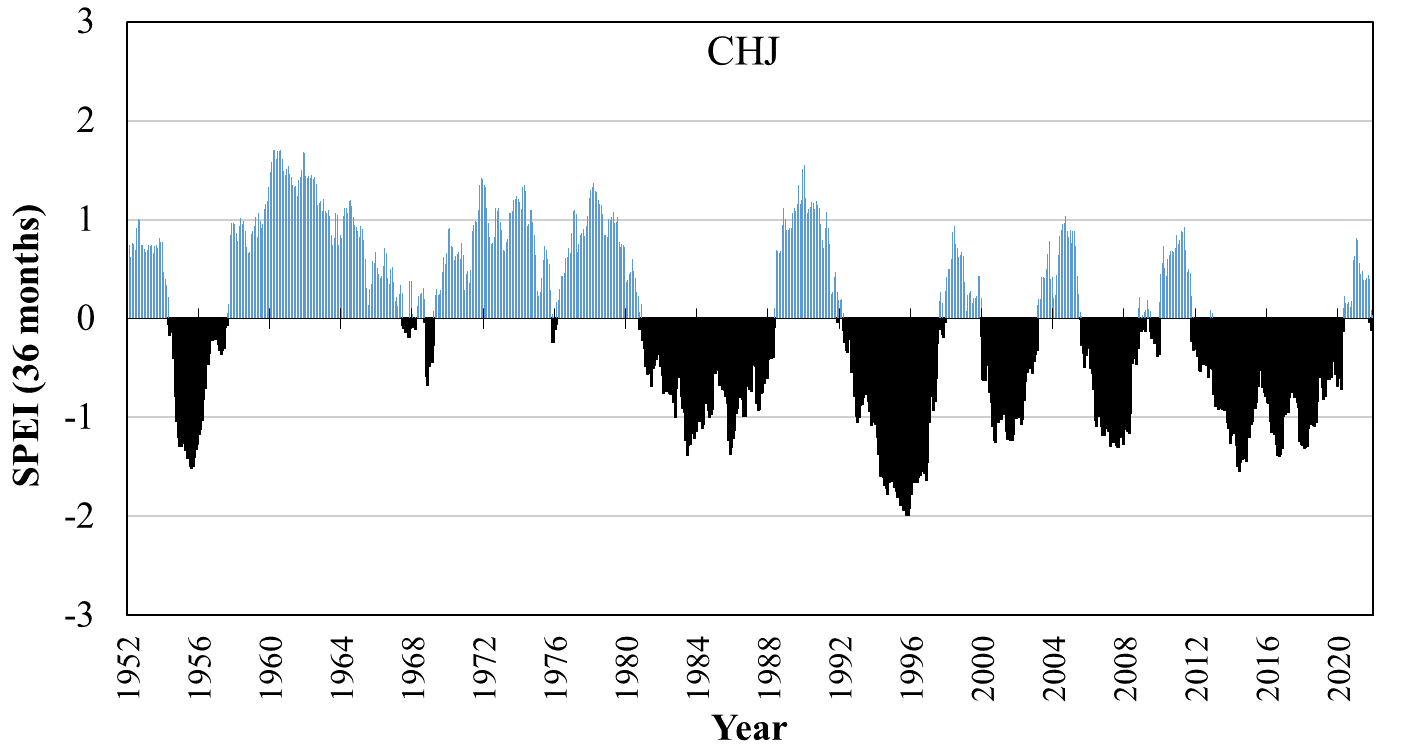

Las sequías en la cabecera de nuestros ríos

Las cabeceras de nuestros ríos se están secando. A través de un estudio que utiliza datos de un periodo de 70 años, hemos detectado una pérdida de precipitaciones considerable en dos zonas clave para la Comunidad Valenciana: el área del Sistema Ibérico que alberga el nacimiento de los ríos Júcar y Turia, y el área del Sistema Bético donde nace el río Segura. Además, estas zonas también albergan el nacimiento de ríos como el Tajo y el Guadalquivir, cuyas aguas vierten al océano Atlántico y son de vital importancia para las regiones por las que trascurren.

Comparación de la precipitación registrada en los periodos 1952-1986 y 1987-2022 en dos áreas clave del Sistema Ibérico (arriba) y del Sistema Bético (abajo)

Valores de SPEI (Standardised Precipitation Evapotranspiration Index) en la cabecera del río Júcar, que indican una situación de sequía prolongada desde los años 80 (valores negativos, en negro)

LA RECOLECCIÓN DE AGUA DE NIEBLA COMO NUEVO RECURSO HÍDRICO

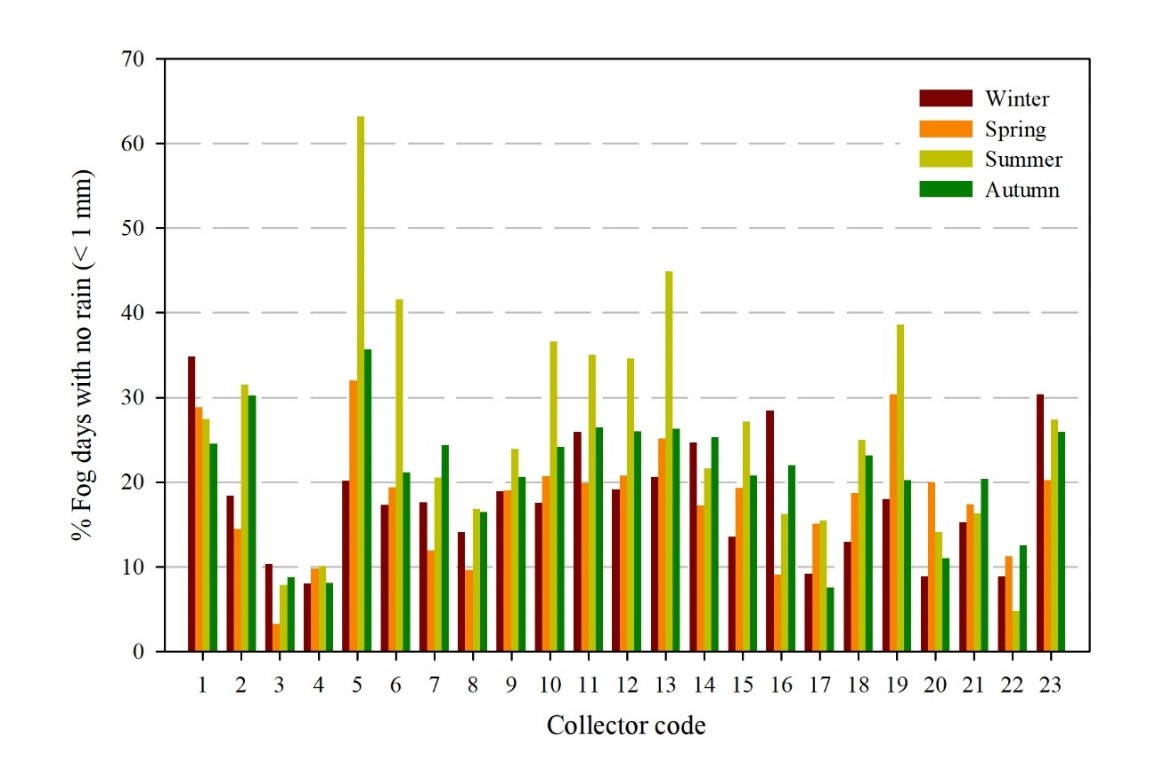

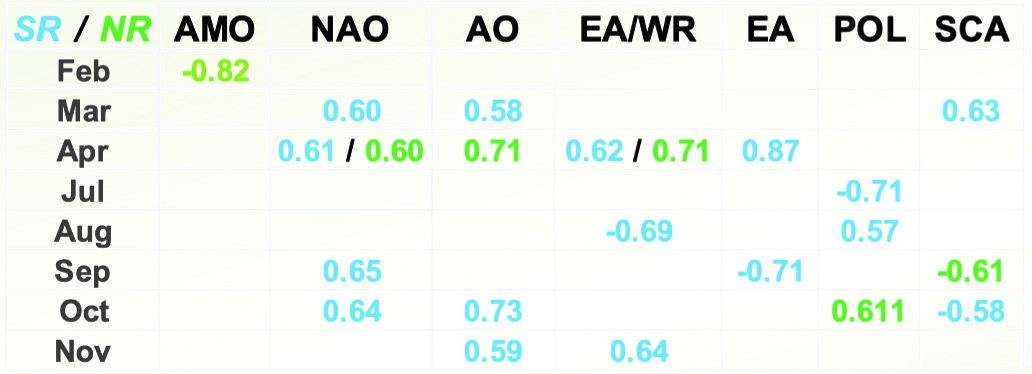

La pérdida de precipitaciones registrada en algunas áreas clave de nuestro territorio, hace necesaria la búsqueda de nuevas fuentes de suministro hídrico. La recolección de agua a partir de la niebla puede ser una alternativa a pequeña escala en algunos emplazamientos. Hemos analizado datos de recolección de niebla en diferentes puntos montañosos del litoral mediterráneo, habiendo obtenido resultados sorprendentes. Uno de ellos es la posibilidad de recolectar agua de niebla en muchos días secos (sin precipitación) en todas las estaciones del año. A su vez, se ha observado que la recolección de agua de niebla es más frecuente en verano en algunos de estos lugares. También hemos detectado correlaciones significativas entre la recolección mensual de agua de niebla y algunos de los principales índices de teleconexión, lo que nos permitirá mejorar las previsiones de captura en el futuro.

Porcentaje de días sin precipitación en los que es posible recolectar agua de niebla. Se han analizado 23 emplazamientos diferentes a lo largo de todo el litoral mediterráneo, desde Gerona hasta Almería, y los resultados de cada uno de ellos se muestran en la figura. Los emplazamientos se encuentran ordenados de norte a sur

Correlación entre la recolección de niebla en dos áreas de la Comunidad Valenciana (SR en el sur y NR en el norte) y algunos índices de teleconexión climática (AMO (Oscilación Multidecadal del Atlántico); NAO (Oscilación del Atlántico Norte); AO (Oscilación Ártica); WR (Régimen de Oeste); EA (Patrón del Atlántico Este); POL (Patrón Polar/Euroasiático); SCA (Patrón Escandinavo))

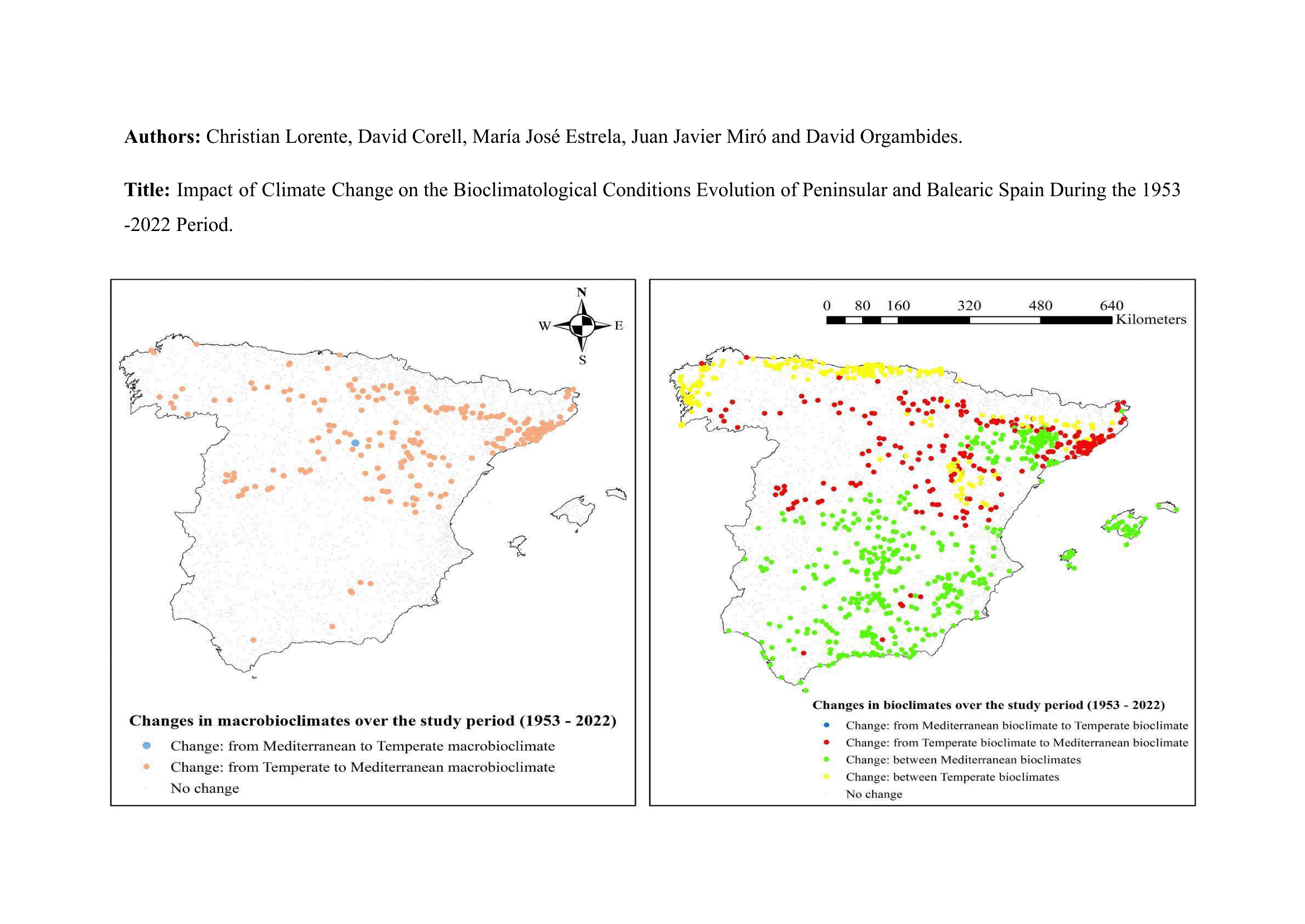

EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS CONDICIONES BIOCLIMÁTICAS DE ESPAÑA Y BALEARES (1953-2022)

El cambio climático está modificando los patrones de temperatura y precipitación en la Península Ibérica y las Islas Baleares, lo que podría afectar la distribución de las comunidades vegetales en la región. Se ha realizado un estudio preliminar de la cuestión en este proyecto, que se profundizará en la nueva propuesta presentada en 2025. El análisis muestra la evolución de las unidades bioclimáticas en el período 1953-2022, utilizando datos de 3.668 estaciones meteorológicas distribuidas por todo el territorio. En el futuro proyecto se profundizará y ampliará la evaluación incorporando en el análisis datos de satélite.

Para evaluar estos cambios, se compararon dos períodos de 35 años: 1953-1987 y 1988-2022, analizando las variaciones tanto en macrobioclimas (grandes unidades climáticas) como en bioclimas (subcategorías más detalladas dentro de los macrobioclimas).

Principales hallazgos del estudio

Los resultados preliminares indican una expansión del macrobioclima mediterráneo, cuya superficie total ha aumentado un 6,93 %, principalmente a expensas del macrobioclima templado. Este cambio es consistente con el incremento generalizado de temperaturas y la reducción de la humedad en la región.

En términos de bioclimas, se ha detectado una tendencia hacia condiciones más áridas y continentales en las zonas mediterráneas, mientras que las áreas templadas muestran una progresiva homogeneización de las condiciones climáticas. Esto sugiere que las diferencias climáticas entre distintas regiones templadas se están reduciendo con el tiempo.

Asimismo, se han identificado dos nuevos tipos de bioclima en la región, lo que indica la aparición de condiciones climáticas que no se habían registrado previamente en el área de estudio.

Implicaciones para la biodiversidad y la conservación

Los cambios observados pueden tener consecuencias significativas para la biodiversidad, especialmente en zonas de montaña y en áreas de transición bioclimática. Las especies endémicas en estos entornos podrían enfrentar un mayor riesgo de pérdida de hábitat debido a las modificaciones en las condiciones climáticas.

Estos resultados pueden contribuir a mejorar la planificación ambiental mediante el diseño de estrategias de conservación adaptadas al cambio climático, la implementación de sistemas de monitoreo para detectar futuras alteraciones bioclimáticas y el desarrollo de mecanismos de alerta temprana para la protección de ecosistemas vulnerables.

Cambios en las condiciones bioclimáticas en España y Baleares (1953-2022): Variaciones en macrobioclimas y bioclimas debido al cambio climático.

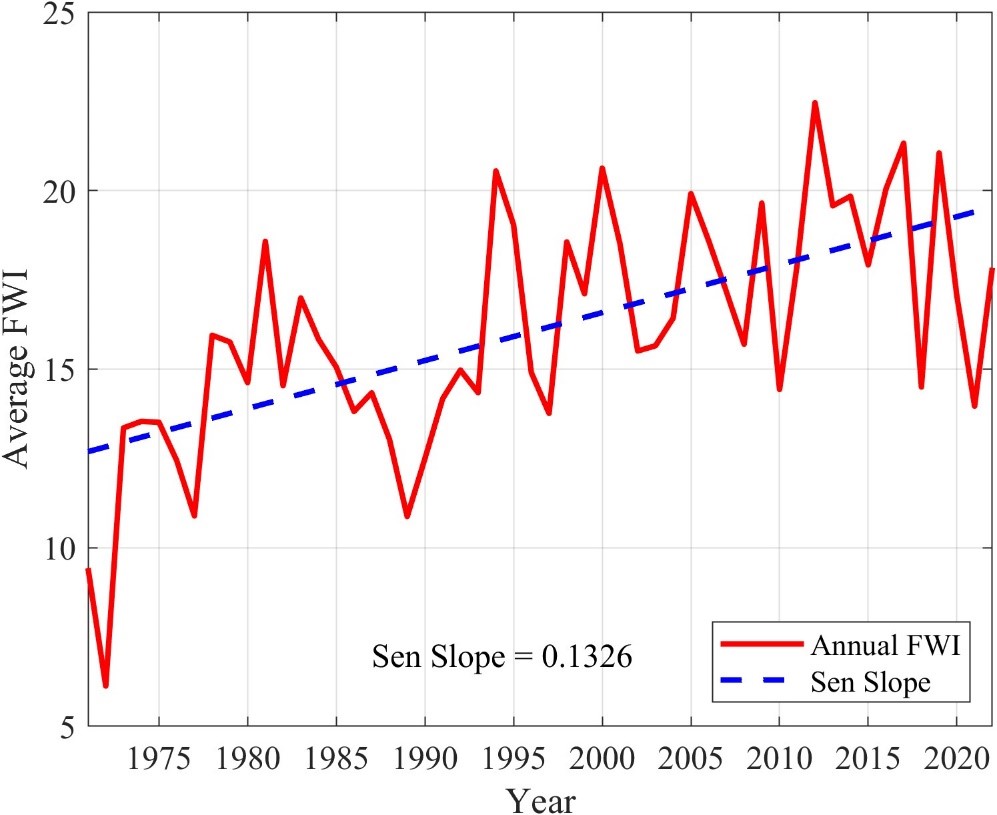

EL AUMENTO DEL RIESGO DE INCENDIOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA: TENDENCIAS Y FACTORES CLAVE

El cambio climático está alterando las condiciones meteorológicas en la Península Ibérica, aumentando la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos, como las olas de calor y las sequías prolongadas. Uno de los efectos más preocupantes es el incremento del riesgo de incendios forestales, un fenómeno que afecta tanto a los ecosistemas como a la seguridad de la población.

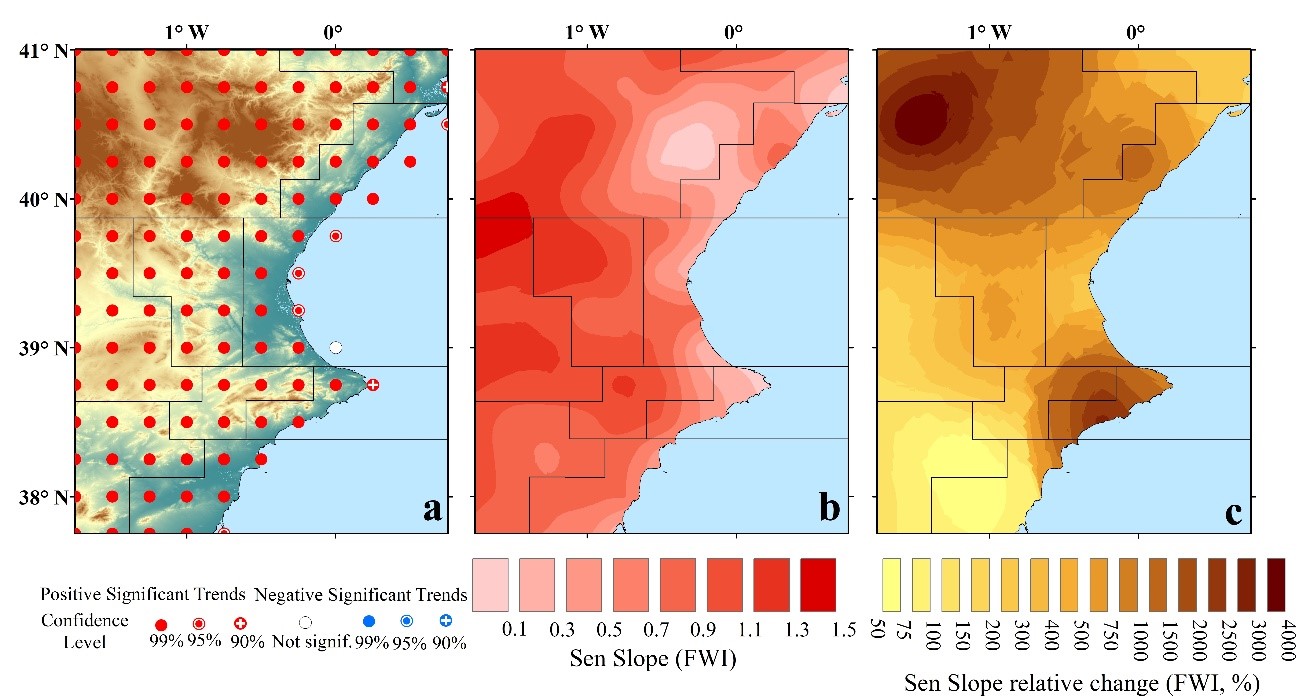

Para evaluar esta tendencia, se ha analizado la evolución del Fire Weather Index (FWI), una métrica utilizada globalmente para estimar el peligro de incendios a partir de variables climáticas. Este estudio examina cómo ha cambiado el FWI en la Península Ibérica mediterránea entre 1971 y 2022, empleando un conjunto de datos con valores diarios del índice en una malla de 0,25° × 0,25°.

Principales resultados del análisis

- Tendencia ascendente del FWI: Se ha detectado un aumento significativo del índice en toda el área de estudio, con una confianza estadística del 99%.

- Influencia de la temperatura y la precipitación: A largo plazo, el incremento del FWI está determinado principalmente por la subida de temperaturas. Sin embargo, a nivel anual, las precipitaciones juegan un papel clave en la variabilidad del índice.

- Diferencias espaciales y temporales: El comportamiento del FWI no es uniforme en todo el territorio ni en todas las estaciones. Mientras que en algunas zonas el incremento es más pronunciado, en otras el cambio es más moderado.

- Mayor incremento en verano e invierno: Los mayores aumentos del FWI se han registrado en verano e invierno, mientras que en otoño no se han detectado cambios estadísticamente significativos.

- Aumento de episodios de riesgo extremo: Se observa un incremento en la frecuencia de valores de riesgo muy alto o extremo, lo que indica una mayor predisposición del territorio a incendios de gran magnitud.

- Mayor vulnerabilidad en el norte y en zonas de interior: El FWI ha aumentado más rápidamente en las áreas situadas al norte de la región mediterránea, a mayor distancia del mar y en zonas de mayor altitud, con el Sistema Ibérico como la región más afectada.

Evolución del Fire Weather Index (FWI) en la Península Ibérica mediterránea (1971-2022).

Distribución espacial de la tendencia del Fire Weather Index (FWI) en la Península Ibérica mediterránea

- GVA - PROMETEO - Grupos de investigación de excelencia