Monumento 16 de Quiriguá (o Zoomorfo P), posiblemente represente

al joven governante Cielo de Jade.

Periodo Clásico, año 795 d.C., fecha maya 9.18.5.0.0

El Popol Vuh o Pop Wuj

(Libro del Común o Libro del Consejo)

"Sin Bernal Díaz del Castillo, Rafael Landívar, Antonio

José de Irisarri, José Batres Montúfar, José

Milla; sin Enrique Gómez Carrillo, sin Miguel Ángel Asturias,

sin la obra de los guatemaltecos indios, antes que nada con el Popol

Vuh y demás creaciones, estaríamos en cueros. Todavía

a los dioses indígenas los llamamos ídolos."

Luis Cardoza y Aragón. Miguel Angel Asturias : casi novela.

México: Ediciones Era, 1991.

En 1492 llegaron los españoles a lo que hoy es Cuba.

En 1524 llegaron a las tierras que hoy son Guatemala. Junto con los Conquistadores

llegaron varios sacerdotes, quienes en su afán de convertir a los

indígenas a la "verdadera" religión destruyeron cuanto hubiera

que pudiera tener alguna conexión a las religiones precolombinas:

templos, dioses, bibliotecas enteras de códices. Aunque cabe resaltar

que muchos códices se destruyeron mucho antes de la llegada de los

españoles a América, ya que el amate, el material con que

se construían los códices, difícilmente podían

sobrevivir a la inclemencia del tiempo y del clima del trópico,

es innegable la destrucción perpetrada por los españoles,

siendo tal que de los códices mayas solamente quedan cuatro en el

mundo. Uno de los tantos códices quemados posiblemente haya sido

el mismo Popol Vuh. Esta incertidumbre de mi parte es porque los orígenes

del Popol Vuh está rodeado del enigma. Lo que sí sabemos

es que el Popol Vuh como lo conocemos fue escrito un poco después

de la Conquista en el idioma quiché con auxilio del alfabeto castellano

por uno o varios indígenas cristianizados, muy posiblemente

miembros de la derrotada realeza quiché. Algunos estudiosos han

creído identificar a uno de estos posibles autores con un indígena

llamado Diego Reynoso, aunque toda hipótesis sobre la autoridad

del Popol Vuh es muy ténue. Este Popol Vuh seguramente fue una copia

que el autor o autores transcribieron de un original, ya sea uno que tenían

a la vista y en su poder, o lo transcribieron de memoria; lo único

que quedaba de los miles de códices que se perdieron en el humo

cristiano. En cuanto al año en que fue redactado, algunos estudiosos

lo datan entre 1554 y 1558, habiendo sido redactado en la antigua capital

de los quichés, Gumarkaaj (Utatlán), hoy Santa Cruz del Quiché,

o en Chuilá (Chichicastenango), pueblo a donde se desplazó

los residuos de la elite quiché luego de la derrota por el Conquistador

Pedro de Alvarado.

Casi 200 años después, en 1701, un sacerdote de la orden

de los dominicos llegó al pueblo de Santo Tomás Chuilá

como parroco. Santo Tomás Chuilá es más conocido hoy

día como Chichicastenango. El sacerdote se llamaba Francisco Ximénez

y era natural de Écija, Andalucía, España. El Padre

Ximénez era una rareza entre los sacerdotes; desde su llegada a

Chuilá el Padre Ximénez demostró su admiración,

amor y respeto hacia la cultura indígena por su actitud y al aprender

varios idiomas indígenas. Esta actitud de parte del Padre Ximénez

inspiró confianza entre los principales personajes indígenas

de Chuilá, quienes en gratitud concedieron enseñarle un libro

que estaba en su posesión y que había sido escrito un poco

después de la Conquista: el Popol Vuh. El Padre Ximénez vio

el original e hizo una transcripción del manuscrito del quiché

al quiché y una traducción del quiché al español.

Nos dice Ximénez:

No hay duda que por la grande falta de noticias, por haberlas

ellos ocultado y haberse ocultado sus libros... y así determiné

el trasuntar de verbo adverbum todas sus historias como las traduje en

nuestra lengua Castellana de la lengua Quiché en que las hallé

escritas desde el tiempo de la conquista... e indagando yo aqueste asunto,

estando en el Curato de Santo Tomás Chichicastenango, hallé

que era la Doctrina que primero mamaban con la leche y que todos ellos

casi lo tienen de memoria y descubrí que de aquestos libros tenían

muchos entre sí... he determinado poner aquí y trasladar

todas sus historias, conforme ellos las tienen escritas...

Esta es la copia del Popol Vuh que ha llegado hasta nosotros;

el manuscrito quiché escrito en caracteres latinos en el siglo XVI

no se ha vuelto a ver. Es posible que Ximénez lo haya devuelto a

sus dueños originales y que aún exista en algún lugar

de las montañas guatemaltecas, pero como mucho del Popol Vuh, es

posible que nunca lo sepamos.

Hay varias traducciones del Popol Vuh del idioma quiché a otros

idiomas. Varios estudiosos declaran que la mejor traducción es la

de Adrián Recinos, que es la misma que usé aquí. Los

mismos especialistas declaran que hay una necesidad imperante por hacer

una mejor traducción del Popol Vuh. El Popol Vuh se puede distinguir

en tres partes. La primera es la descripción de la creación

y del origen de los hombres. A diferencia de la biblia, tomó tres

intentos para crear a los hombres, y fue hasta el cuarto (número

importante en la cosmogonía maya: cuatro fueron los hombres creados),

cuando los dioses decidieron hacer al hombre de maíz, que los dioses

lo lograron. La segunda parte se refiere a un tiempo anterior a la creación

de los hombres, y trata sobre las aventuras míticas de los dioses

gemelos Hunahpú e Ixbalamqué. La última y tercera

parte es histórica. Relata la vida del pueblo quiché desde

su salida del mítico Tulán hasta los últimos reyes

quichés asesinados por las huestes españolas. Las últimas

palabras son unas de las más conmovedoras que jamás se hayan

escrito en la literatura guatemalteca: "Y esta fue la existencia de los

quichés, porque ya no puede verse el [libro PopolVuh]

que tenían antiguamente los reyes, pues ha desaparecido. Así

pues, se han acabado todos los del Quiché, que hoy se llama Santa

Cruz."

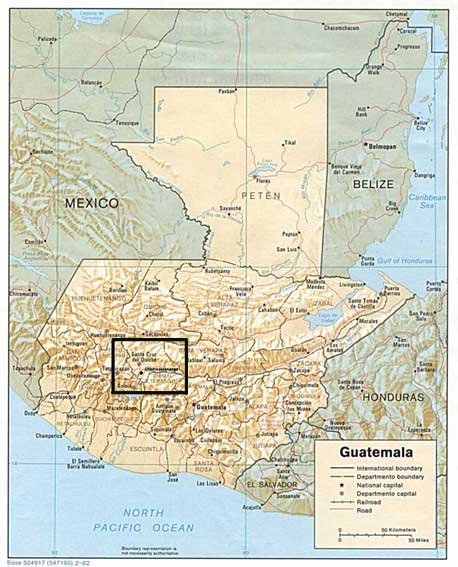

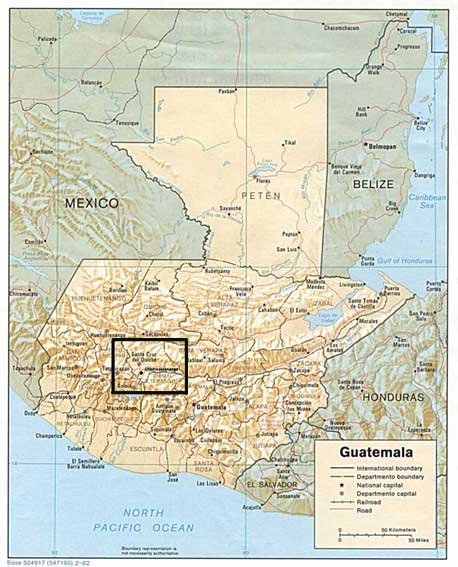

El cuadro en el mapa de la izquierda señala la ubicación

geográfica donde fue redactado el Popol Vuh. El mapa a la derecha

muestra el área de una forma más detallada.

Preámbulo:

Primera Parte:

-

Capítulo I

-

Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo

en calma, en silencio; todo inmóvil, callado, y vacía la

extensión del cielo.

-

Capítulo II

-

Luego hicieron a 1os animales pequeños del monte, los guardianes

de todos los bosques, los genios de la montaña, los venados, los

pájaros, leones, tigres, serpientes, culebras, cantiles [víboras],

guardianes de los bejucos.

-

Capítulo III

-

En seguida fueron aniquilados, destruidos y deshechos los muñecos

de palo, recibieron la muerte.

-

Una inundación fue producida por el Corazón del Cielo; un

gran diluvio se formó, que cayó sobre las cabezas de los

muñecos de palo.

Tercera Parte:

-

Capítulo I

-

He aquí, pues, el principio de cuando se dispuso hacer al hombre,

y cuando se buscó lo que debía entrar en la carne del hombre.

-

Capítulo II

-

Estos son los nombres de los primeros hombres que fueron creados y formados:

el primer hombre fue Balam-Quitzé, el segundo Balam-Acab, e1 tercero

Mahucutah y el cuarto Iqui-Balam.

Fuentes:

Popol vuh; las antiguas historias del Quiché. Tr. del texto

original con una introd. y notas, por Adrián Recinos. México:

Fondo de Cultura Económica, 1947.

Última actualización: 09/07/01

©Página de Literatura Guatemalteca. Última revisión:

01/18/01

http://mcl.mcl.ucsb.edu/~jce2/popol.html

©Juan Carlos Escobedo