Ciclo: “Historia de las epidemias y sus combates en Latinoamérica y Caribe”

Coordinadores y moderadores:

Jaqueline Brizola (Doctoranda. Programa de Doctorado en Estudios Históricos y Sociales sobre Ciencia, Medicina y Comunicación Científica. Universitat de València) y Ricardo Manuel Wan Moguel (Doctorando de El Colegio de Michoacán e Investigador residente en el Instituto Interuniversitario López Piñero)

- Miércoles 5 de octubre a las 18 horas: Ponencia: “Las Epidemias en Cuba en la primera mitad del siglo XX.”, Enrique Beldarraín Chaple.(Cuba)

Enlace a la sesión on line: (en breve)

Durante la primera mitad del siglo XX, en Cuba ocurrieron un grupo de importantes epidemias que fueron enfrentadas con notable rigor y base científica. La sanidad nacional se organizó en 1902, servicio en que al que se incorporó un cuadro de profesionales con excelente formación en el tema, que crearon un movimiento teórico-práctico conocido como Escuela Cubana de Sanitaristas de principios del siglo XX, liderados por los doctores Carlos J. Finlay y Barrés, jefe Nacional de Sanidad y Juan Guiteras Gener. Este grupo de profesionales se enfrentaron con éxito a una epidemia de fiebre amarilla, dos de peste bubónica, una de viruela y a la pandemia de la gripe de1918, como las más importantes. Hubo éxito en el control de las mismas. También trabajaron en la disminución de la incidencia de otras enfermedades como fue el caso dela tuberculosis y la fiebre tifoidea, para la cual se empezó una campaña profiláctica de vacunación. Al final del periodo se iniciaron las epidemias de poliomielitis en la Isla.

Para este trabajo de control higiénico epidemiológico, los servicios sanitarios contaron con una red de médicos sanitaristas nombrados, uno por cada municipio del país. Además de Departamento Nacional de Sanidad. Hubo una fuerte producción teórica relacionada con los temas tratados, que se publicaron como libros y folletos en la época, así como una escuela sanitaria, donde recibían cursos de post grado los médicos sanitaristas municipales.

BIO

Dr. Enrique Beldarían Chaple: Médico Especialista en Epidemiología. Doctor en Ciencias de la Salud. Es profesor titular de la Universidad Médica de La Habana e investigador titular en el Área de Investigaciones del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas en La Habana. Entre sus líneas de investigación figuran la historia de la enfermedad y de la salud pública, siendo autor de Historia de la poliomielitis en Cuba y de su erradicación y de numerosos artículos sobre esta temática, publicados en las principales revistas especializadas.

- Miércoles19 de octubre a las 18 horas: Ponencia: "La epidemias en la Nueva España", profesora Dra. Chantal Cramaussel Vallet (México)

Enlace a la sesión on line: (en breve)

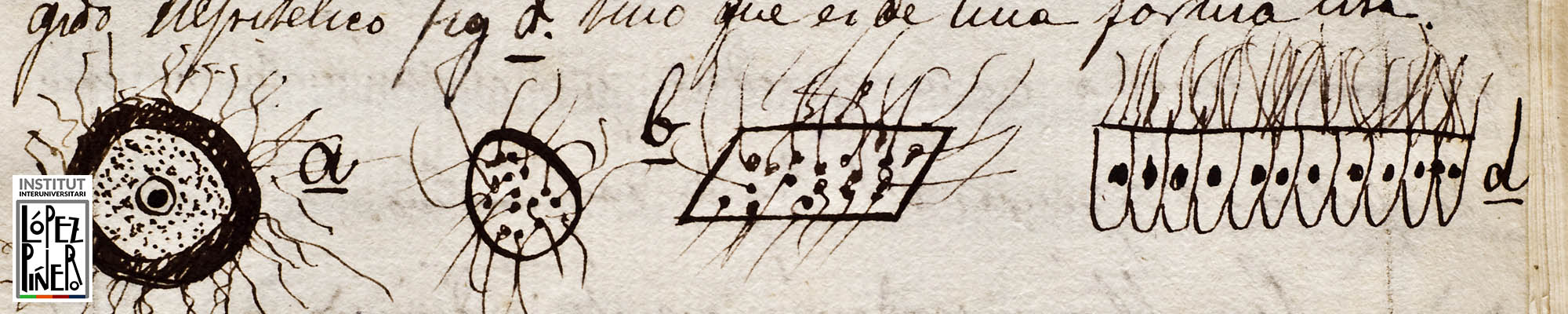

Se presentarán las principales aportaciones de la Red de Historia Demográfica con sede en México, fundada en 2009, que integra a una veintena de investigadores. Se cuenta hasta ahora con 11 libros colectivos y dos números de la revista Relaciones que versan principalmente sobre las epidemias: la viruela (2010), las rutas de propagación (2013), el sarampión (2017) y el tifo (2017). Estas obras tienen una vertiente cuantitativa y tratan de abarcar la mayor extensión geográfica posible, desde la península de Baja California y Texas hasta Yucatán. Las diferencias regionales, por el tipo de población india y los distintos ritmos de la colonización española ha sido puesto de relieve en el estudio de todas las epidemias.

Aunque la mayor parte de las investigaciones se enfoca en el siglo XVIII por la abundancia y la mayor confiabilidad de las fuentes, durante el penúltimo congreso de la Red se analizaron los archivos parroquiales que traslucen el descalabro demográfico de la conquista española hasta el siglo XVII; el libro correspondiente fue publicado en 2021.

Se retomarán también las obras colectivas de la Red sobre el mestizaje (2014), las causas de muerte (2020), las crisis de subsistencia (2019) y los padrones y censos (2020) que están estrechamente vinculados con el estudio de las epidemias. El primero ayuda a estimar la incidencia de las epidemias en los distintos sectores de la sociedad, el segundo a identificar las epidemias que se distinguen de las demás causas de muerte, el tercero está centrado en la relación entre epidemias y hambrunas, en cuanto a los padrones complementan muchas veces el análisis de los registros parroquiales que representan para todos nosotros una fuente privilegiada.

Finalmente, aunque de manera breve, se mostrará, para terminar ese recorrido historiográfico, cómo las epidemias de la época virreinal tienden a ser menos letales en el siglo XIX. La viruela y el sarampión adquirieron un carácter infantil entre los indígenas. La incidencia del cólera, a mediados del siglo XIX, tuvo una incidencia menor a la de las epidemias anteriores (tenemos un libro de la Red publicado en 2014 sobre el cólera).

BIO

Licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Doctora en Historia por la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París (Francia). Sus campos de estudio son la Historia del Norte de México (siglos XVI a XX) y en particular la historia demográfica de esa región. En la actualidad es profesora-investigadora del Centro de Estudios Históricas del Colegio de Michoacán.

- Miércoles 2 de noviembre a las 18 horas: Ponencia. "A pandemia como inimiga: a grande guerra e a gripe de 1918 na imprensa ilustrada brasileira.", profesor Dr. Cristiano Enrique de Brum (Brasil)

Enlace a la sesión on line: (en breve)

BIO

Doctor en Història per la“PontificiaUniversidade Catòlica do Rio Gran do Sul”. Autor de la tesi “A (dónes)mobilização de mèdicos na gran guerra: o cas da missão médica brasileira na França”(1918-1919). Màster en Història per la “Universidade do Rio dos Sinos”. En l'actualitat, és professor del departament d'Història del Centre d'Ensenyament Superior (Seridó - Campus Caicó) de la “Universidadede Federal do Rio Gran do Nord”. Actua com a investigador becari de la "Fundação biblioteca Nacional" (Brasil).