El 19 de febrero de 2025, se celebró en el Palacio de Cerveró, sede en Valencia del Instituto Interuniversitario López Piñero (IILP), la presentación de dos libros sobre la denominada cultura marica, la represión contra la disidencia sexual y la censura a este colectivo, a cargo de los propios autores, moderada por Enric Novella Gaya y coordinada por Àlvar Martínez Vidal, ambos miembros del IILP.

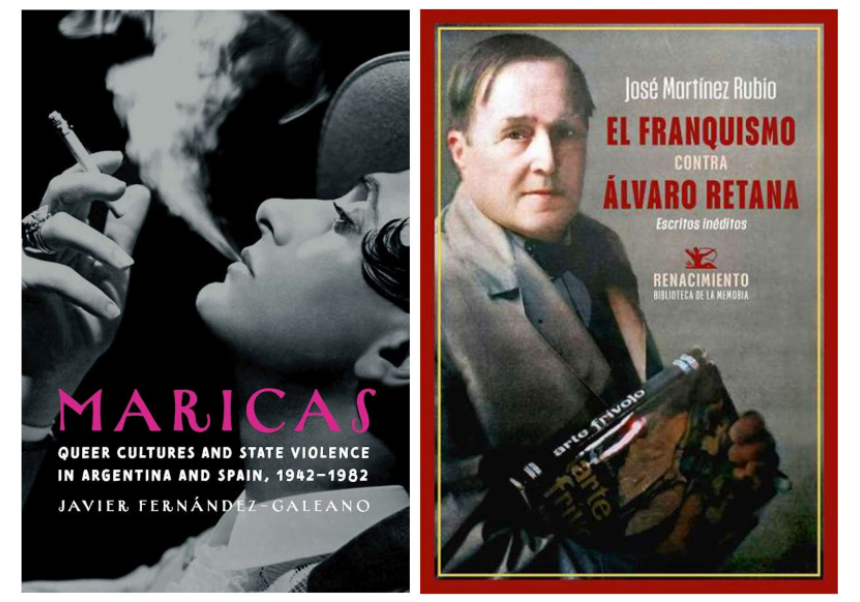

Maricas. Queer Cultures and State Violence in Argentina and Spain, 1942-1982 (Nebraska University Press, 2024), de Javier Fernández Galeano.

El primer libro presentado, Maricas. Queer Cultures and State Violence in Argentina and Spain, 1942-1982, es obra de Javier Fernández Galeano, historiador, antropólogo y contratado Ramón y Cajal en el departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universitat de València. Publicado en inglés (sin fecha prevista para una edición en español), este libro es una adaptación de su tesis doctoral, realizada en la Brown University, y es el resultado de un desafío que el autor quiso afrontar, y que le quitó el sueño durante siete años, consistente en utilizar fuentes relacionadas con la violencia estatal, fuentes judiciales, de prisiones y de psiquiatría. Estos archivos menos conocidos reflejan el papel condicionante que tuvo esa violencia cotidiana sobre las culturas maricas. Al mismo tiempo, se reconoce la existencia de esas culturas, dándoles un valor propio como estrategias de resistencia frente a la represión y evitando que se diluya el recuerdo de esas vidas disidentes.

Para realizar la investigación de su tesis y, posteriormente, de este libro, Javier Fernández acudió a diversos archivos municipales y provinciales españoles que conservaron registros relacionados con los denominados maleantes o de peligrosidad social. También investigó en el Archivo General de la Administración, el del Congreso, y el de la Biblioteca Nacional. En Argentina consultó fuentes militares, penitenciarias, archivos orales, centros de documentación de la izquierda, las comisiones de memoria, etc. Según afirmó dicho trabajo documental fue posible debido al apoyo que recibió de la Brown University.

Javier Fernández expuso, como ejemplo de su método de trabajo y de las dificultades de investigar la disidencia sexual, el caso de las fuentes del Museo Penitenciario Argentino Antonio Ballvé. Es un museo que sigue formando parte del sistema penitenciario argentino. La sala de consulta es una antigua celda y las personas que supervisan el archivo son funcionarios de prisiones, funcionarios que mostraban una cierta desconfianza ante el tipo de información que podía extraer Javier Fernández de los expedientes y la imagen que se podría proyectar de la institución penitenciaria. El equilibrio entre la demanda de información del historiador y el deseo de control por parte de los funcionarios se alcanzó haciendo que Javier Fernández leyera en voz alta los expedientes para poder transcribirlos a sus notas de investigación. Esto producía una situación muy particular en la que Javier Fernández, sentado en una celda de prisión delante de los funcionarios, teatralizaba las voces de los perseguidos y de los agentes de policía, como si de un serial radiofónico de la década de 1950 se tratara, con la diferencia de que lo que narraba Javier Fernández eran orgías, actos de disidencia sexual y voces de violencia de los agentes estatales.

Como investigador le llamaron especialmente la atención los relatos que mostraban unas voces asertivas, voces que desafiaban con descaro el aparato represivo. Como el caso de una persona interrogada en la década de 1940 en el Instituto Criminológico de Buenos Aires y que decía «[y]o voy a la oración cada domingo», comparando el cruising y las prácticas sexuales orales que les realizaba a otros hombres en público con el acto de rezar. Insistía mucho en que era una «marica seria», lo cual tiene que ver con reconocerse marica y disidente, pero también con reclamar el derecho a la dignidad y a la reputación. Conforme registraba este y otros episodios, Fernández Galeano admitió que iba notando su propio sentido de la vergüenza y de la culpa. Educado en los Salesianos, dijo sentir la sexualidad con sentido de culpa y cómo eso influía e iba dando forma al registro del archivo, cómo la propia voz del investigador se encontraba con la voz de los represaliados y se aceleraba o se bajaba cuando este tenía que tratar temas especialmente picantes delante de una funcionaria de prisiones que no dejaba de echarle miradas inquisidoras.

El autor también planteó un patrón recurrente en las fuentes, como era el voyerismo, un deseo de entrometerse en las facetas más íntimas, más afectivas y más sexuales de la vida de las personas. Ese voyerismo hacía que las fuentes fueran más ricas en su significado. Cuanto más violenta era la intromisión en la intimidad del sujeto, más reflejaban esas fuentes las estrategias de resistencia y el significado de «lo marica».

Otro aspecto que Fernández Galeano apreció en el análisis de las fuentes fueron las fuertes divisiones internas dentro del colectivo, divisiones que tenían que ver con la raza, el género, la clase y, sobre todo, con un régimen de masculinidad. Hubo muchos hombres que fueron perseguidos como maricas cuando, en realidad, ellos habían cometido actos homosexuales sin considerarlos como tales porque en el sexo habían ejercido un papel dominador. Con lo cual el concepto de una comunidad armoniosa unificada por la resistencia no refleja realmente las divisiones internas en esa comunidad represaliada.

También expuso Javier Fernández las similitudes entre el lenguaje de la resistencia de cada país, lenguaje que circula a través del Atlántico, sobre todo debido a los respectivos exiliados, y que conectaba el activismo español y el argentino con un vocabulario común: mariquita, marica, maricón, maricona, bujarra. Un lenguaje del estigma, pero también de la autoafirmación, sobre todo a partir de la década de 1960 y 1970. Por otra parte, la espiritualidad, en concreto la religiosidad católica, se convierte en un espacio de acogida y de formulación de identidades disidentes que se plantea como un lugar de refugio frente al fascismo.

Frente a esta similitud del lenguaje y de la religiosidad, Fernández expuso la diferencia entre la explicación científico-médica de cada país sobre la homosexualidad. En Argentina se estableció la hegemonía del psicoanálisis a partir la década de 1940, siendo Ángel Garma, un exiliado republicano español, el primer presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Esa hegemonía hace que se enfatizara siempre una explicación centrada en el ambiente y en la crianza. Por contra, en la España franquista el psicoanálisis quedó completamente en los márgenes en ese periodo y se retomó una versión simplificada y banalizada de la teoría marañoniana, que atribuye la condición homosexual a un desorden biológico, sobre todo endocrino, es decir, a la naturaleza, a una condición de nacimiento. Esta visión abría la posibilidad de defender al “mariquita” como alguien que es inocente de su condición. Era habitual, algo que siempre le sorprendió a Javier Fernández, el caso de pequeñas localidades, sobre todo del sur español, donde la madre del acusado, la abuela, el párroco y todo el vecindario acudían al juzgado a testificar que era un pobre mariquita desgraciado, que no era culpable de su condición y que no debía ser represaliado.

Para concluir su presentación, Javier Fernández destacó que tanto en España como en Argentina se utilizó el mismo argumento para legitimar la represión: el de la peligrosidad social, que llevaba a la necesidad de detectar a aquellos sujetos que, por su inclinación inherente a crianza y a su ideología, suponían un peligro para la sociedad para aislarlos y que no supusieran un riesgo de contagio.

El franquismo contra Álvaro Retana. Escritos inéditos (Renacimiento, 2024), de José Martínez Rubio

A continuación, se presentó el libro El franquismo contra Álvaro Retana. Escritos inéditos, de José Martínez Rubio, profesor titular del departamento de Filología Española de la Universitat de València y especialista en literatura española contemporánea, centrada en la memoria histórica y la disidencia sexual.

El autor empezó la presentación destacando la vinculación entre este libro y el IILP, ya que los primeros libros que leyó para entender el contexto que rodeaba a Álvaro Retana en la década de 1920 se encontraban en la Biblioteca Historicomédica «Vicent Peset Llorca» del Instituto. También aclaró que si en el título del libro pone «escritos inéditos» no es porque los incluya, sino porque uno de sus primeros descubrimientos al estudiar la figura de Retana fue, precisamente, que había un sinfín de escritos inéditos censurados durante el franquismo. Álvaro Retana, fue un escritor nacido en Manila en 1890, donde su padre era cónsul, pero que pronto se trasladó al Madrid de la Restauración. Todo lo que se había podido leer de Retana correspondía a su etapa del primer tercio del siglo XX, una etapa brillante y muy divertida para la época, pero, al mismo tiempo, sin presencia en la historia de la literatura. Para Martínez Rubio, estudiar los textos de Retana de esa época supuso asomarse a un mundo completamente desconocido para él y totalmente desechado por la crítica académica pero que fue muy celebrado en su tiempo.

Álvaro Retana publicó un centenar de obras en las décadas de 1910, 1920 y 1930, con un tono erótico, humorístico y desenfadado, donde representaba la homosexualidad con libertad, de una manera gozosa y divertida. No era la primera vez que se había representado la homosexualidad en la literatura, en el siglo XIX ya hay algunos ejemplos, pero son ejemplos vinculados estéticamente al realismo, al naturalismo, poniendo un ojo en lo que dice la psiquiatría para tratar de explicarla. Con lo cual, las representaciones de la homosexualidad ya desde el siglo XIX se diero desde ese discurso patológico, en el marco de la psiquiatría para tratar de entender por qué un personaje actuaba de esa manera.

A partir de 1918, con Retana y otros escritores que se llamaban a sí mismos libertinos y sicalípticos, surgió una estética relacionada con el decadentismo literario, con el simbolismo y con la ambigüedad sexual, manteniendo todo tipo de relaciones: hombres que se enamoran de hombres, mujeres que se enamoran de mujeres, hombres que se visten de mujeres, mujeres que se visten de hombres, etc. Álvaro Retana escribió sobre ese ambiente con títulos como Mi novia y mi novio, El Príncipe que quiso ser princesa, El encanto de la cama redonda, o A Sodoma en tren botijo, obras que representaban una sexualidad que, en la época, era provocadora, pero que reflejaban perfectamente el momento en el que se situaba la sociedad de ese primer tercio del siglo XX, una sociedad que, tras la Primera Guerra Mundial, se asomaba a una cultura del ocio, del hedonismo, de la moda, a una cultura nocturna de los cuplés, de los cabarés, de las drogas, de los cócteles. En ese sentido, Madrid fue una de las capitales de la noche, y esta serie de escritores participaron intensamente de todo ese ambiente.

Álvaro Retana consiguió una fama extraordinaria, llegando a ganar 50000 ptas. al año (una fortuna para la época) gracias a publicaciones de bajo coste y de corte popular, publicaciones de periódico y de kiosco. Sin embargo, nunca alcanzó el reconocimiento académico que creía merecer. Él se burlaba de ello, y nunca tuvo buena relación con aquellos que dominaban el panorama literario, que lo menospreciaban y a quienes, despectivamente, llamaba «los unamunos».

Hasta aquí, indicó Martínez Rubio, lo poco que se sabía de Álvaro Retana antes de su investigación. Sin embargo, es un escritor que vivió hasta 1970, lo que dejaba cuatro décadas de oscuridad. Martínez Rubio desde los estudios de memoria se interesó por ver qué había ocurrido con este escritor durante el franquismo y, obviamente, bajo el control de la censura de la dictadura. Todas las biografías consultadas por Martínez Rubio pasaban por encima de esa etapa. Como mucho, mencionaban algunas de las pocas obras que pudo publicar, como Historia del arte frívolo o Historia de la canción española, con lo cual se había interpretado que, a partir de la Guerra Civil, nunca más había vuelto a dedicarse con verdadero interés a escribir. El querer responder la pregunta de qué había pasado con este escritor, emblema de una representación de la homosexualidad disidente y hedonista, en una época de feroz represión fue lo que le llevó a Martínez Rubio a realizar la investigación sobre Álvaro Retana. Para ello, acudió a los archivos, especialmente al del Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares, que, en el momento de la investigación, no contaba (y ahora tampoco) con un catálogo abierto, ya que para acceder a él, hay que estar físicamente en el Archivo en horario de oficina. Al consultar los expedientes de censura franquista, que se guardan en ese archivo, Martínez Rubio se encontró con un resultado abrumador: 77 expedientes relativos a Álvaro Retana correspondientes a 55 obras que entregó para su revisión por la censura, y de las cuales solo se llegaron a publicar 16 entre 1948 y 1970. Este descubrimiento es el que revela la otra cara de Álvaro Retana, y que queda reflejada en la segunda parte del libro de Martínez Rubio.

La primera parte son los años del éxito de Retana, donde se expone cómo este se hizo conocido en el panorama literario de principios de siglo XX, un panorama muy vinculado a la noche, al cuplé, al teatro. De hecho, no solamente escribió novelas, sino que, también, escribe jacarandosas letras de cuplés, como Batallón de modistillas, o diseña figurines de moda para teatro. Todo un material que ha convocado a musicólogos, historiadores del arte e historiadores de la literatura a la hora de entender esa época. Mientras que esta primera parte es la del éxito, la segunda parte del libro se titula Los años de la desesperación, porque revela que, tras la Guerra Civil, no solo no había habido dejadez por parte de Alvaro Retana en su quehacer literario sino que había mostrado una voluntad extraordinaria, absolutamente férrea, de sobrevivir a la dictadura, de poder ganarse la vida escribiendo en las condiciones lo más cercanas posibles a las que había tenido anteriormente y de recuperar un nombre en la literatura.

Para Martínez Rubio, la investigación se volvió conmovedora en ese momento, pero también fue muy ardua puesto que no estaba permitido sacar ninguna foto de los expedientes de censura. Además, las fotocopias solicitadas podían tardar dos o tres años en entregarse y tuvo que transcribir todo tecleando en el ordenador. Con un tiempo supeditado a una financiación limitada, las visitas de Martínez Rubio al Archivo General de la Administración se convirtieron en una carrera contrarreloj para analizar con detalle los expedientes de Retana, un material con el que hacer un libro que diera buena cuenta de todo lo que había escrito Álvaro Retana y, fundamentalmente, interpretar cómo la censura ejercía formas de represión literaria, formas de represión cultural, donde se estigmatizaba con marcas de homofobia que plagaban los expedientes de Retana.

En 1939, como explicó Martínez Rubio, encerraron en prisión a Álvaro Retana y lo condenaron a muerte por haber tenido relación con el Servicio de Inteligencia Militar de la República, relación que consistió en el ofrecimiento que Retana le hizo a uno de los jefes del Servicio en Madrid de albergar en su casa durante la Guerra Civil todas aquellas obras artísticas incautadas a la Iglesia Católica para protegerlas de los asaltos a las iglesias. El ofrecimiento lo hizo Retana a través de una carta muy jocosa, como era él, en la que prometía vestir de milicianos a los niños Jesús, colgarles un fusil al hombro y ponerles una imagen de la Chelito, una cantante de cuplés, y cantarles cuplés al niño Jesús. Esa carta fue la única prueba incriminatoria que le llevó a la condena de muerte. La condena fue conmutada posteriormente por 30 años de reclusión, de los cuales llegó a cumplir solo hasta septiembre de 1945, aunque en diciembre, probablemente por algún chivatazo, tuvo una redada en su casa, donde le encontraron todo tipo de material prohibido y le enviaron de nuevo a la cárcel hasta 1948. La segunda parte del libro reconstruye, precisamente, los años después de esa segunda salida en 1948.

A partir de ese año, Retana se reconocía a sí mismo ya viejo, una persona de otra época, depurado y separado de su plaza de funcionario del Tribunal de Cuentas, que solo le será restituida en un decreto publicado en el BOE en 1965, al mismo tiempo que su jubilación forzosa, con lo cual, nunca llegó a recuperar su trabajo. Retana tuvo que vender su casa y trasladarse a otra, se endeudó con amigos, con conocidos y con sacerdotes, y dio indicaciones en su testamento para que si, en el momento de su muerte, hubiera algo que vender, se repartiera el dinero entre los distintos acreedores.

Martínez Rubio explicó a continuación cómo Álvaro Retana, en su intento de sortear la censura para recuperar ese lugar que había perdido, desplegó diversas estrategias. La primera de ellas fue entregar masivamente un sinfín de novelas en los años 1948,1949, 1950 y 1951. Muchísimas novelas que recuperaba de su etapa anterior, puesto que Retana consideraba que las novelas que había publicado durante la dictadura de Primo de Rivera podrían publicarse sin problemas en otra dictadura, lo que explicaba en cartas que le mandaba a la censura, cartas que no surtieron efecto. También presentó libros firmados con pseudónimo, puesto que era una persona bien conocida por la censura, que también fueron rechazados. Llegó a presentar libros, que también rechazaron, a nombre de su hijo, nacido de uno de sus dos matrimonios. Y es que Retana, pese a la homosexualidad de que hacía gala y a su liberalidad sexual, tuvo lo que, en sus escritos autobiográficos, llamó «matrimonios experimentales».

Otra argucia que empleó Retana fue amenazar a la censura con que, si no autorizaban la publicación de sus libros, los publicaría en el extranjero, donde decía ya tener vendidos los derechos a editoriales de Argentina, México y Cuba. De hecho, en algunos de los manuscritos que presenta a la censura ponía en la portada «Editorial Mangutti, Buenos Aires». Martínez Rubio tuvo que buscar en la Biblioteca Nacional de Argentina y en distintos archivos, y consultar con diversos especialistas de literatura argentina para averiguar si la Editorial Mangutti había existido, y la respuesta fue que no. Había sido un intento de Retana por engañar a la censura, aunque no surtieron efecto. Otros dos métodos para intentar sortear la censura fue comparar sus obras con otras que sí que habían sido autorizadas. Retana preguntaba, ¿por qué está obra está en las librerías y las mías no?, y comparaba libro con libro en un intento de convencer a la censura de que sus libros no era tan perniciosos como esos otros. Esta controvertida táctica de señalar con el dedo se volvió más frecuente a partir de los años 1960, conforme iba creciendo la desesperación de Retana. El segundo método, todavía más controvertido, fue lo que le llevó a Martínez Rubio a tomar la decisión de no establecer ningún contacto con la familia de Álvaro Retana hasta ver qué ocurría una vez publicado el libro. Para congraciarse con la censura, Retana modificó muchos de sus textos y los amoldó a la ideología del Régimen, con una defensa acérrima de Franco y de su misión histórica, haciéndose eco de la propaganda franquista y criticando la República y a los exiliados, «que viven muy bien donde viven». Esta actitud de Álvaro Retana le llevo a Martínez Rubio a tomar distancia respecto del personaje, esperando ver hasta qué punto lo que decía, lo que no decía y cuándo lo decía revelaba qué ideología tenía Retana en realidad y qué nos podíamos creer o no de él. Según Martínez Rubio, eso sigue siendo un misterio y objeto de debate entre los estudiosos de la obra de Retana. En opinión de Martínez Rubio, y por lo que ha podido leer e interpretar de los documentos estudiados, Retana no se sintió incómodo con la llegada de los tiempos liberales de la República, pero él pertenecía a una clase acomodada y a un liberalismo muy clasista que le impedía ver con buenos ojos cualquier tipo de régimen democrático cercano a las clases populares, que le horrorizaban, lo que hizo que, al llegar el franquismo, aspirara a ser considerado parte de las clases privilegiadas. Martínez Rubio concluyó su presentación leyendo un fragmento del testamento de Álvaro Retana, que quizá revela la verdad última sobre este escritor.

«[Hago constar que] muero sin perdonar a cuantos elementos del régimen de Francisco Franco se han complacido en perseguirme, difamarme y desdeñarme con este implacable rencor que distingue a tantos titulados católicos, apostólicos, romanos, compostelanos y hasta del puente de Vallecas, partidarios de restaurar la siniestra España de Felipe II. Si es verdad que existe el infierno, como allí nos encontraremos todos, procuraré hacerles imposible la vida eterna con la colaboración especial de Satanás, que seguramente, será conmigo menos infame y rencoroso que con ellos, a quienes me gustará ver cómo les queman los cuernos. No terminaré este testamento sin proclamar que fallezco sin acusarme de otros pecados que los exclusivamente de alcoba, perpetrados siempre sin perjuicio de terceros, y tan de acuerdo con la parte beligerante que, invariablemente, solicitaban una repetición.»

Jonathan Bustos, estudiante de prácticas extracurriculares del Máster Interuniversitario de Historia y Comunicación de la Ciencia